セラミックトリマ(3本足)6pF交換 【FT-736 これまでの修理状況まとめ】 RF UNIT内の「430MHz LOCAL UNIT(2nd Local)」が怪しいのですが、小さな基盤にチップ部品が載っている(電解コンデンサ足回り)ので、下手に触って元に戻らなく恐れがあるので、今まで回避してきたのですが・・・ どうにもスッキリしない430MHzノイズ問題、最後の挑戦のつもりで解体です...

>> 続きを読む

その11で完治したと思ったら、VCO UNIT IN/OUTピンが、微妙にシャーシー接触か? 【ノイズ問題は、まだ続きそう・・・(手を付けたくな~い PLL UNIT)】 430MHzのFM送信時にノイズが混入する問題は、その11(2025年7月12日)で完治したと思っていたら、4か月後、新たな連続音ノイズが発生しました。(アチャー) 小型トランシーバーでモニターしても常時発生してい...

>> 続きを読む

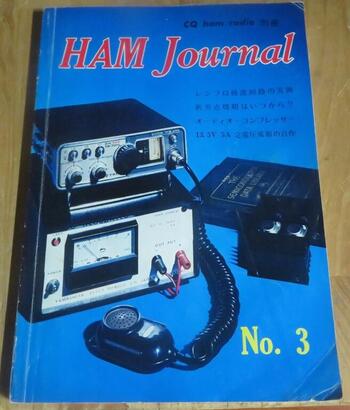

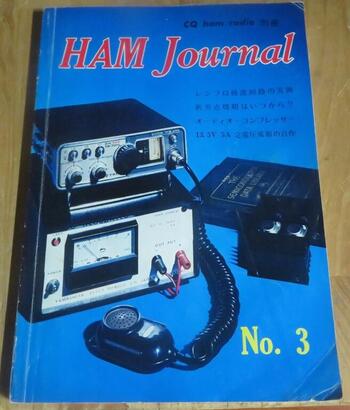

ブラック・ボックスのスイッチング電源回路図(DL7VHF氏が公開) 【位相補償のマイラーコンデンサー(1950年 HAM Journal誌の動作原理解説)】 AF UNITのμPC2002H周辺の対策で一件落着と思いきや、世の中そんなに甘くありませんでした。(泣) 次に疑うは「PS UNIT」ですが、どういう訳かサービスマニュアルを見てもブラック・ボックスです。 ネット上にはF...

>> 続きを読む

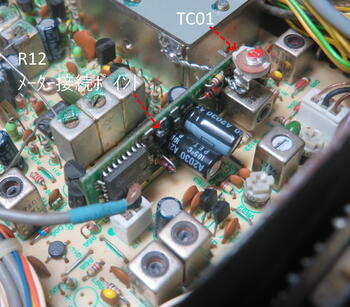

AF UNITの取り外しは、配線の束とコネクタ接続の山で難行 【AF AMP利得調整とRF対策】 以前からFM送信時に内蔵スピーカーから電波の回り込みのような音がしていたのですが、ローカル連絡用には支障がなかったので手付かずのままでした。 前記事のPLLノイズ対策でSSBモードでの確認をするためにヘッドフォーンを着けたのが運の尽き、SSB送信のモガモガ音が結構なレベルで聞こえてお...

>> 続きを読む

FM送信音に「ポツッ・ポツッ」とノイズ混入 【VCO発振回路の電解コンデンサ交換】 前々から気になっていたのですが、430MHz FM送信音に「ポツッ・ポツッ」というノイズが入っており、電波を出すと音声変調なしでも当局と分かる有様でした。(恥ずッ) 最近ハンダゴテを持つ機会が増えたので、ようやく修理してみようという気になりましたが、昔のPLL周りは何とも複雑です。 一応PL...

>> 続きを読む

1秒おきに電源ON/OFFを繰り返す 【電源部の回路図はなし】 ある日、FT-736の電源が入らなくなりました。 電源ボタンを押すと、「約1秒おきにON/OFFを繰り返す」という現象です。 とりあえず内蔵電源部を取り外し、外部電源から+13.8Vを入れてみます。 しっかりと動作するので、原因は内蔵のスイッチング電源部のようです。 いつもの感じでネット検索してみると、電解コンデン...

>> 続きを読む

ローカル局メリット改善 【トリプルバンドGP】 FT-736を修理しローカル各局との連絡用に使っていますが、50cm位のホイップを室内にちょこんと付けているだけなので、すこぶる電波が弱くBFです。 せめて外部アンテナをと思ったのですが、新たに部屋の壁を貫通する気にもなれず、ローカル各局に迷惑をかけながらも時は過ぎていきました。 ある日、サッシ窓を眺めていると排水口から細い同軸ケーブ...

>> 続きを読む

ボロボロ 【代替え品】 実用上は問題がなくなったFT-736ですが、作業している間にメーター照明のムギ球が切れました。 この際LED化しましょう。 パネルのツマミやスイッチボタンを外さなくても、ネジを緩めるだけで正面全体が90度傾くようになっており配線交換は容易です。 しかし構造的にメーターの下部から照らすようになっているため、明るくならないのが難点です。 ついでにフロン...

>> 続きを読む

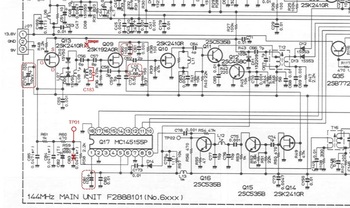

ブロックダイアグラム 【送信機系統図】 PLLの修理も何とかなり、QSYしてきたFT-736は当局の貴重なリグとして居座りそうです。 やれやれといったところでしたが、ちょっとした疑問が残りました。 今回使用したサービスマニュアルのブロックダイアグラムで、430MHzの周波数関係が計算しても合わないのです。 念のため八重洲無線のサービスサイトからダウンロードした取扱説明...

>> 続きを読む

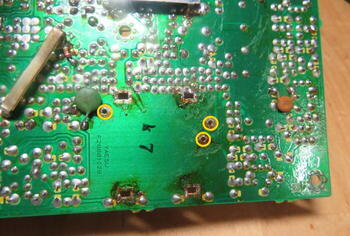

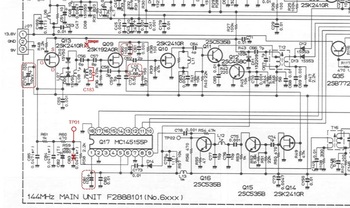

VCO回復 【実配線と回路図】 シャーシーから取り外した144MHz MAIN UNITの裏面です。 赤線で囲ったところが、シールド板を外したVCO部です。 早速、VCO発振のQ09(2SK192AGR)のソースにつながっているL10(0.68μH)の抵抗値を測って見ると300Ω以上あります。 単体で測っても同様です。 手持ちの部品箱を探してみると「1μHのインダクタ」があったので交...

>> 続きを読む

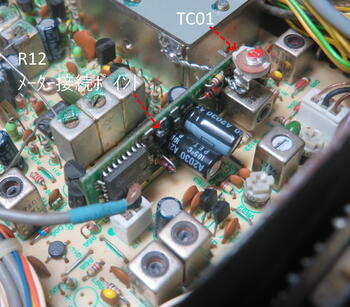

VCO樹脂の除去 【結局、基盤取り外し】 先ずはプリントパターンのにらめっこで上から見た部品配置と回路図を照合していきます。 分からないなりにもしつこく見ていると回路のポイントが何となく分かってきますので、各部の電圧を計りながら送受信テストを繰り返しました。 最初は「ザッ、ザッ」と間を空けた繰り返し雑音だったのが、「ギューンギューン」と高い音から低い音へと下がっていく連続雑音に...

>> 続きを読む

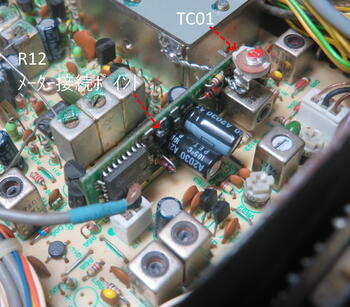

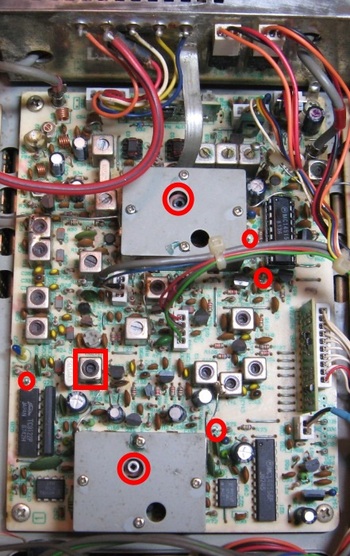

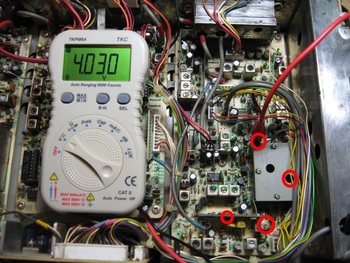

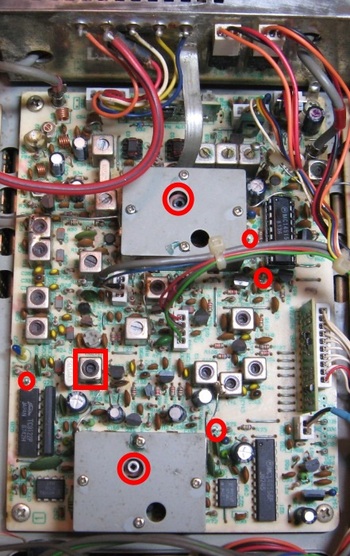

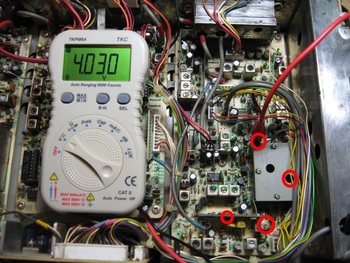

調整はスムーズ 【電波にノイズ?】 どうにかこうにか430MHzのPLLが復旧できました。 せっかくサービスマニュアルがあるので144MHzもちゃんと調整しておきたいと思います。 写真の調整ポイントを見ながら、回路図の位置と実物基板の位置を確認します。 144MHz PLL Sub Loop調整 1.TP04とシャーシー間⇒DCボルトメーター接続 2.モード⇒CW ...

>> 続きを読む

PLLアンロック 【トリマ洗浄】 TX-UNITの送信動作は確認できたので、いよいよ430MHzPLLです。 ブロックダイヤグラムを見ても4種類のPLLで構成されており、年老いた田舎のラジオ少年には難解です。 最初に取得したサービスマニュアルは、どういう訳かA4縦のページ構成なのに横でPDF化されていました。 ページ内容が歪んで読めないところがあり、ちゃんとした調整ができ...

>> 続きを読む

共通ユニット 【13.790MHz】 サービスマニュアルを見ていくと、PLLの調整に関するページがあります。 各ユニットのテストポイントにオシロスコープやDCボルトメーター・RFボルトメーターを接続し、コイルやトリマを可変して設定電圧等に調整する手順が述べられています。 そしてユニット基板の写真図にTP・L・TCの位置が記されています。 FT-736の症状からPLLが怪しいと思い...

>> 続きを読む

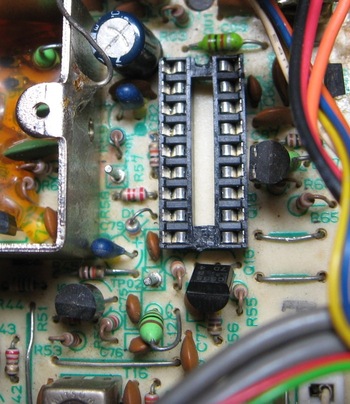

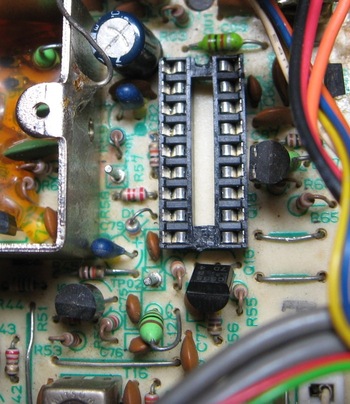

直せたら使って 【にらめっこ】 数年前、ある局から「壊れているが直せたら使って」と「FT-736」がQSYしてきました。 無手勝流でPLL-ICやTRX-SWの石を交換し144MHzだけでも使える状態にしていましたが、あまりVUに興味がなくそのままにしていました。 最近になって、430MHzで連絡をとお声掛け頂きましたが、相手の電波は聞こえるのにこちらの電波が届きません。 やっぱり430M...

>> 続きを読む

セラミックトリマ(3本足)6pF交換 【FT-736 これまでの修理状況まとめ】 RF UNIT内の「430MHz LOCAL UNIT(2nd Local)」が怪しいのですが、小さな基盤にチップ部品が載っている(電解コンデンサ足回り)ので、下手に触って元に戻らなく恐れがあるので、今まで回避してきたのですが・・・ どうにもスッキリしない430MHzノイズ問題、最後の挑戦のつもりで解体です...>> 続きを読む

セラミックトリマ(3本足)6pF交換 【FT-736 これまでの修理状況まとめ】 RF UNIT内の「430MHz LOCAL UNIT(2nd Local)」が怪しいのですが、小さな基盤にチップ部品が載っている(電解コンデンサ足回り)ので、下手に触って元に戻らなく恐れがあるので、今まで回避してきたのですが・・・ どうにもスッキリしない430MHzノイズ問題、最後の挑戦のつもりで解体です...>> 続きを読む

セラミックトリマ(3本足)6pF交換 【FT-736 これまでの修理状況まとめ】 RF UNIT内の「430MHz LOCAL UNIT(2nd Local)」が怪しいのですが、小さな基盤にチップ部品が載っている(電解コンデンサ足回り)ので、下手に触って元に戻らなく恐れがあるので、今まで回避してきたのですが・・・ どうにもスッキリしない430MHzノイズ問題、最後の挑戦のつもりで解体です...>> 続きを読む

セラミックトリマ(3本足)6pF交換 【FT-736 これまでの修理状況まとめ】 RF UNIT内の「430MHz LOCAL UNIT(2nd Local)」が怪しいのですが、小さな基盤にチップ部品が載っている(電解コンデンサ足回り)ので、下手に触って元に戻らなく恐れがあるので、今まで回避してきたのですが・・・ どうにもスッキリしない430MHzノイズ問題、最後の挑戦のつもりで解体です...>> 続きを読む

その11で完治したと思ったら、VCO UNIT IN/OUTピンが、微妙にシャーシー接触か? 【ノイズ問題は、まだ続きそう・・・(手を付けたくな~い PLL UNIT)】 430MHzのFM送信時にノイズが混入する問題は、その11(2025年7月12日)で完治したと思っていたら、4か月後、新たな連続音ノイズが発生しました。(アチャー) 小型トランシーバーでモニターしても常時発生してい...>> 続きを読む

その11で完治したと思ったら、VCO UNIT IN/OUTピンが、微妙にシャーシー接触か? 【ノイズ問題は、まだ続きそう・・・(手を付けたくな~い PLL UNIT)】 430MHzのFM送信時にノイズが混入する問題は、その11(2025年7月12日)で完治したと思っていたら、4か月後、新たな連続音ノイズが発生しました。(アチャー) 小型トランシーバーでモニターしても常時発生してい...>> 続きを読む

ブラック・ボックスのスイッチング電源回路図(DL7VHF氏が公開) 【位相補償のマイラーコンデンサー(1950年 HAM Journal誌の動作原理解説)】 AF UNITのμPC2002H周辺の対策で一件落着と思いきや、世の中そんなに甘くありませんでした。(泣) 次に疑うは「PS UNIT」ですが、どういう訳かサービスマニュアルを見てもブラック・ボックスです。 ネット上にはF...>> 続きを読む

ブラック・ボックスのスイッチング電源回路図(DL7VHF氏が公開) 【位相補償のマイラーコンデンサー(1950年 HAM Journal誌の動作原理解説)】 AF UNITのμPC2002H周辺の対策で一件落着と思いきや、世の中そんなに甘くありませんでした。(泣) 次に疑うは「PS UNIT」ですが、どういう訳かサービスマニュアルを見てもブラック・ボックスです。 ネット上にはF...>> 続きを読む

AF UNITの取り外しは、配線の束とコネクタ接続の山で難行 【AF AMP利得調整とRF対策】 以前からFM送信時に内蔵スピーカーから電波の回り込みのような音がしていたのですが、ローカル連絡用には支障がなかったので手付かずのままでした。 前記事のPLLノイズ対策でSSBモードでの確認をするためにヘッドフォーンを着けたのが運の尽き、SSB送信のモガモガ音が結構なレベルで聞こえてお...>> 続きを読む

AF UNITの取り外しは、配線の束とコネクタ接続の山で難行 【AF AMP利得調整とRF対策】 以前からFM送信時に内蔵スピーカーから電波の回り込みのような音がしていたのですが、ローカル連絡用には支障がなかったので手付かずのままでした。 前記事のPLLノイズ対策でSSBモードでの確認をするためにヘッドフォーンを着けたのが運の尽き、SSB送信のモガモガ音が結構なレベルで聞こえてお...>> 続きを読む

FM送信音に「ポツッ・ポツッ」とノイズ混入 【VCO発振回路の電解コンデンサ交換】 前々から気になっていたのですが、430MHz FM送信音に「ポツッ・ポツッ」というノイズが入っており、電波を出すと音声変調なしでも当局と分かる有様でした。(恥ずッ) 最近ハンダゴテを持つ機会が増えたので、ようやく修理してみようという気になりましたが、昔のPLL周りは何とも複雑です。 一応PL...>> 続きを読む

FM送信音に「ポツッ・ポツッ」とノイズ混入 【VCO発振回路の電解コンデンサ交換】 前々から気になっていたのですが、430MHz FM送信音に「ポツッ・ポツッ」というノイズが入っており、電波を出すと音声変調なしでも当局と分かる有様でした。(恥ずッ) 最近ハンダゴテを持つ機会が増えたので、ようやく修理してみようという気になりましたが、昔のPLL周りは何とも複雑です。 一応PL...>> 続きを読む

1秒おきに電源ON/OFFを繰り返す 【電源部の回路図はなし】 ある日、FT-736の電源が入らなくなりました。 電源ボタンを押すと、「約1秒おきにON/OFFを繰り返す」という現象です。 とりあえず内蔵電源部を取り外し、外部電源から+13.8Vを入れてみます。 しっかりと動作するので、原因は内蔵のスイッチング電源部のようです。 いつもの感じでネット検索してみると、電解コンデン...>> 続きを読む

1秒おきに電源ON/OFFを繰り返す 【電源部の回路図はなし】 ある日、FT-736の電源が入らなくなりました。 電源ボタンを押すと、「約1秒おきにON/OFFを繰り返す」という現象です。 とりあえず内蔵電源部を取り外し、外部電源から+13.8Vを入れてみます。 しっかりと動作するので、原因は内蔵のスイッチング電源部のようです。 いつもの感じでネット検索してみると、電解コンデン...>> 続きを読む

ローカル局メリット改善 【トリプルバンドGP】 FT-736を修理しローカル各局との連絡用に使っていますが、50cm位のホイップを室内にちょこんと付けているだけなので、すこぶる電波が弱くBFです。 せめて外部アンテナをと思ったのですが、新たに部屋の壁を貫通する気にもなれず、ローカル各局に迷惑をかけながらも時は過ぎていきました。 ある日、サッシ窓を眺めていると排水口から細い同軸ケーブ...>> 続きを読む

ローカル局メリット改善 【トリプルバンドGP】 FT-736を修理しローカル各局との連絡用に使っていますが、50cm位のホイップを室内にちょこんと付けているだけなので、すこぶる電波が弱くBFです。 せめて外部アンテナをと思ったのですが、新たに部屋の壁を貫通する気にもなれず、ローカル各局に迷惑をかけながらも時は過ぎていきました。 ある日、サッシ窓を眺めていると排水口から細い同軸ケーブ...>> 続きを読む

ボロボロ 【代替え品】 実用上は問題がなくなったFT-736ですが、作業している間にメーター照明のムギ球が切れました。 この際LED化しましょう。 パネルのツマミやスイッチボタンを外さなくても、ネジを緩めるだけで正面全体が90度傾くようになっており配線交換は容易です。 しかし構造的にメーターの下部から照らすようになっているため、明るくならないのが難点です。 ついでにフロン...>> 続きを読む

ボロボロ 【代替え品】 実用上は問題がなくなったFT-736ですが、作業している間にメーター照明のムギ球が切れました。 この際LED化しましょう。 パネルのツマミやスイッチボタンを外さなくても、ネジを緩めるだけで正面全体が90度傾くようになっており配線交換は容易です。 しかし構造的にメーターの下部から照らすようになっているため、明るくならないのが難点です。 ついでにフロン...>> 続きを読む

ブロックダイアグラム 【送信機系統図】 PLLの修理も何とかなり、QSYしてきたFT-736は当局の貴重なリグとして居座りそうです。 やれやれといったところでしたが、ちょっとした疑問が残りました。 今回使用したサービスマニュアルのブロックダイアグラムで、430MHzの周波数関係が計算しても合わないのです。 念のため八重洲無線のサービスサイトからダウンロードした取扱説明...>> 続きを読む

ブロックダイアグラム 【送信機系統図】 PLLの修理も何とかなり、QSYしてきたFT-736は当局の貴重なリグとして居座りそうです。 やれやれといったところでしたが、ちょっとした疑問が残りました。 今回使用したサービスマニュアルのブロックダイアグラムで、430MHzの周波数関係が計算しても合わないのです。 念のため八重洲無線のサービスサイトからダウンロードした取扱説明...>> 続きを読む

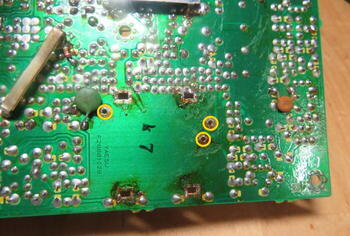

VCO回復 【実配線と回路図】 シャーシーから取り外した144MHz MAIN UNITの裏面です。 赤線で囲ったところが、シールド板を外したVCO部です。 早速、VCO発振のQ09(2SK192AGR)のソースにつながっているL10(0.68μH)の抵抗値を測って見ると300Ω以上あります。 単体で測っても同様です。 手持ちの部品箱を探してみると「1μHのインダクタ」があったので交...>> 続きを読む

VCO回復 【実配線と回路図】 シャーシーから取り外した144MHz MAIN UNITの裏面です。 赤線で囲ったところが、シールド板を外したVCO部です。 早速、VCO発振のQ09(2SK192AGR)のソースにつながっているL10(0.68μH)の抵抗値を測って見ると300Ω以上あります。 単体で測っても同様です。 手持ちの部品箱を探してみると「1μHのインダクタ」があったので交...>> 続きを読む

VCO樹脂の除去 【結局、基盤取り外し】 先ずはプリントパターンのにらめっこで上から見た部品配置と回路図を照合していきます。 分からないなりにもしつこく見ていると回路のポイントが何となく分かってきますので、各部の電圧を計りながら送受信テストを繰り返しました。 最初は「ザッ、ザッ」と間を空けた繰り返し雑音だったのが、「ギューンギューン」と高い音から低い音へと下がっていく連続雑音に...>> 続きを読む

VCO樹脂の除去 【結局、基盤取り外し】 先ずはプリントパターンのにらめっこで上から見た部品配置と回路図を照合していきます。 分からないなりにもしつこく見ていると回路のポイントが何となく分かってきますので、各部の電圧を計りながら送受信テストを繰り返しました。 最初は「ザッ、ザッ」と間を空けた繰り返し雑音だったのが、「ギューンギューン」と高い音から低い音へと下がっていく連続雑音に...>> 続きを読む

調整はスムーズ 【電波にノイズ?】 どうにかこうにか430MHzのPLLが復旧できました。 せっかくサービスマニュアルがあるので144MHzもちゃんと調整しておきたいと思います。 写真の調整ポイントを見ながら、回路図の位置と実物基板の位置を確認します。 144MHz PLL Sub Loop調整 1.TP04とシャーシー間⇒DCボルトメーター接続 2.モード⇒CW ...>> 続きを読む

調整はスムーズ 【電波にノイズ?】 どうにかこうにか430MHzのPLLが復旧できました。 せっかくサービスマニュアルがあるので144MHzもちゃんと調整しておきたいと思います。 写真の調整ポイントを見ながら、回路図の位置と実物基板の位置を確認します。 144MHz PLL Sub Loop調整 1.TP04とシャーシー間⇒DCボルトメーター接続 2.モード⇒CW ...>> 続きを読む

PLLアンロック 【トリマ洗浄】 TX-UNITの送信動作は確認できたので、いよいよ430MHzPLLです。 ブロックダイヤグラムを見ても4種類のPLLで構成されており、年老いた田舎のラジオ少年には難解です。 最初に取得したサービスマニュアルは、どういう訳かA4縦のページ構成なのに横でPDF化されていました。 ページ内容が歪んで読めないところがあり、ちゃんとした調整ができ...>> 続きを読む

PLLアンロック 【トリマ洗浄】 TX-UNITの送信動作は確認できたので、いよいよ430MHzPLLです。 ブロックダイヤグラムを見ても4種類のPLLで構成されており、年老いた田舎のラジオ少年には難解です。 最初に取得したサービスマニュアルは、どういう訳かA4縦のページ構成なのに横でPDF化されていました。 ページ内容が歪んで読めないところがあり、ちゃんとした調整ができ...>> 続きを読む

共通ユニット 【13.790MHz】 サービスマニュアルを見ていくと、PLLの調整に関するページがあります。 各ユニットのテストポイントにオシロスコープやDCボルトメーター・RFボルトメーターを接続し、コイルやトリマを可変して設定電圧等に調整する手順が述べられています。 そしてユニット基板の写真図にTP・L・TCの位置が記されています。 FT-736の症状からPLLが怪しいと思い...>> 続きを読む

共通ユニット 【13.790MHz】 サービスマニュアルを見ていくと、PLLの調整に関するページがあります。 各ユニットのテストポイントにオシロスコープやDCボルトメーター・RFボルトメーターを接続し、コイルやトリマを可変して設定電圧等に調整する手順が述べられています。 そしてユニット基板の写真図にTP・L・TCの位置が記されています。 FT-736の症状からPLLが怪しいと思い...>> 続きを読む

直せたら使って 【にらめっこ】 数年前、ある局から「壊れているが直せたら使って」と「FT-736」がQSYしてきました。 無手勝流でPLL-ICやTRX-SWの石を交換し144MHzだけでも使える状態にしていましたが、あまりVUに興味がなくそのままにしていました。 最近になって、430MHzで連絡をとお声掛け頂きましたが、相手の電波は聞こえるのにこちらの電波が届きません。 やっぱり430M...>> 続きを読む

直せたら使って 【にらめっこ】 数年前、ある局から「壊れているが直せたら使って」と「FT-736」がQSYしてきました。 無手勝流でPLL-ICやTRX-SWの石を交換し144MHzだけでも使える状態にしていましたが、あまりVUに興味がなくそのままにしていました。 最近になって、430MHzで連絡をとお声掛け頂きましたが、相手の電波は聞こえるのにこちらの電波が届きません。 やっぱり430M...>> 続きを読む

最近のコメント