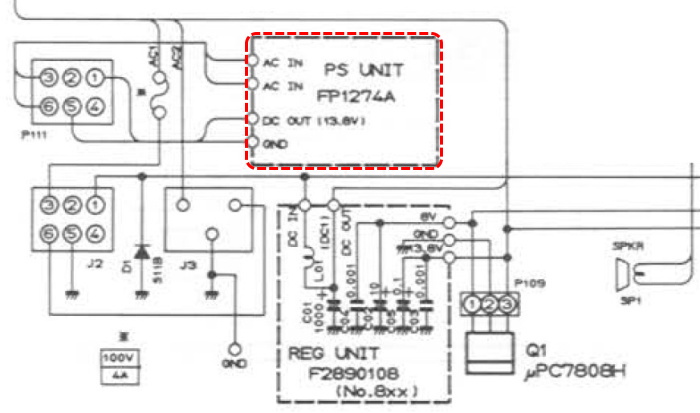

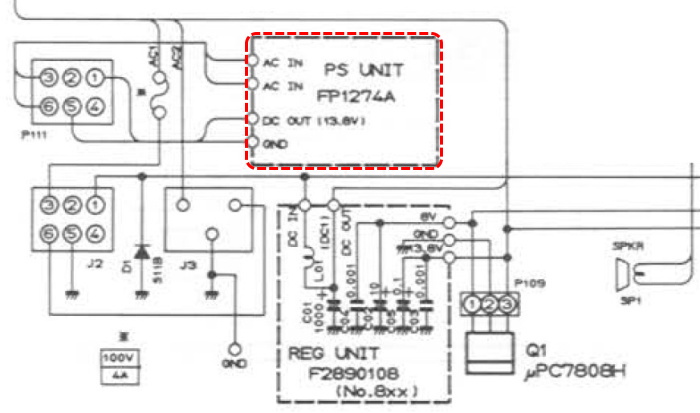

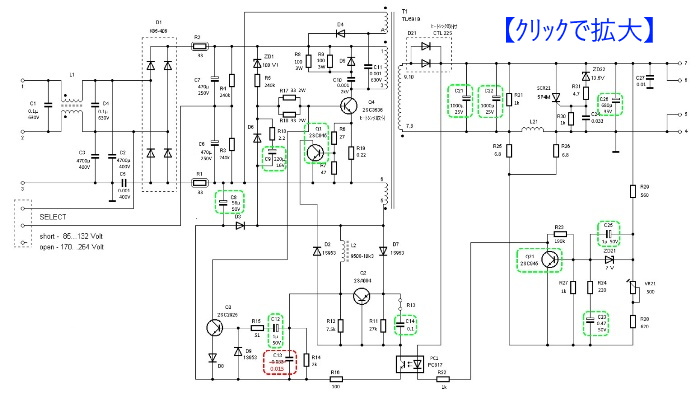

ブラック・ボックスのスイッチング電源回路図(DL7VHF氏が公開)

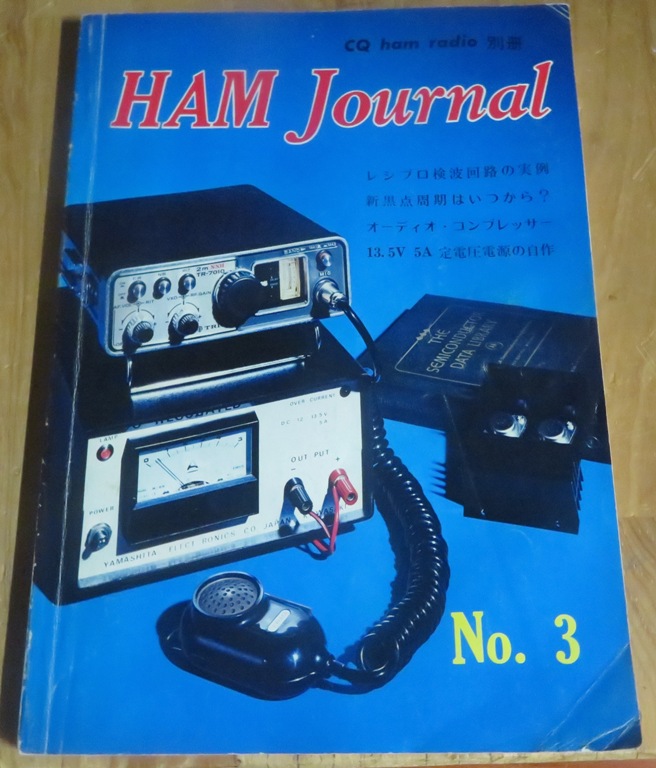

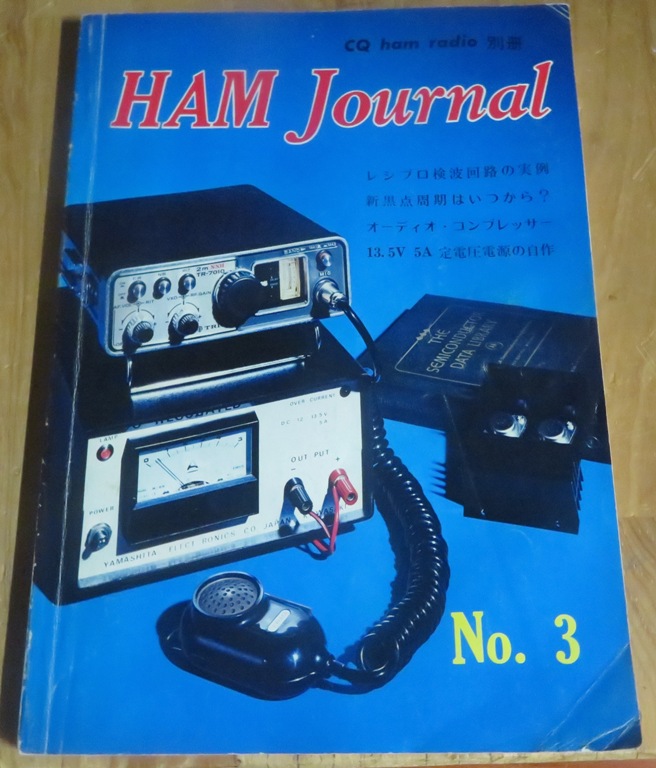

【位相補償のマイラーコンデンサー(1950年 HAM Journal誌の動作原理解説)】

AF UNITのμPC2002H周辺の対策で一件落着と思いきや、世の中そんなに甘くありませんでした。(泣)

次に疑うは「PS UNIT」ですが、どういう訳かサービスマニュアルを見てもブラック・ボックスです。

ネット上にはFT-736の修理記事は沢山あるのですが、「PS UNIT」の回路図を見たことがありません。

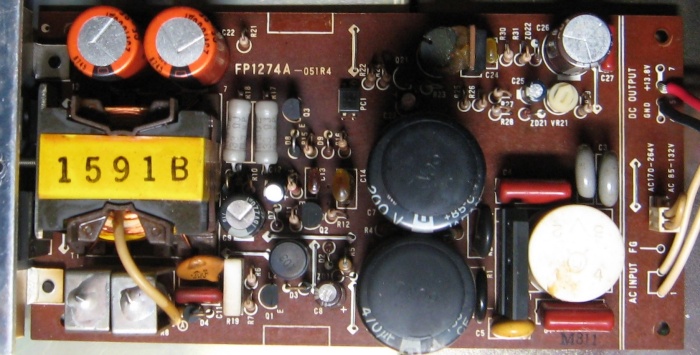

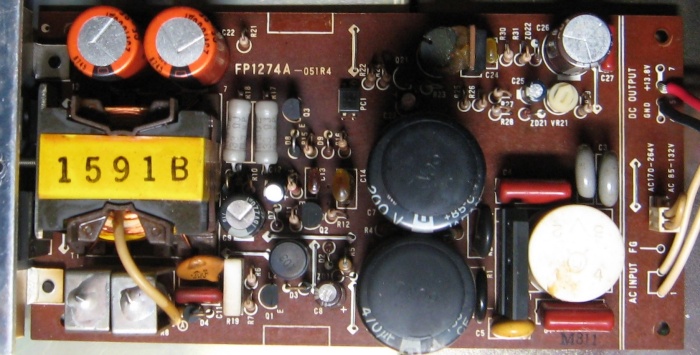

基盤を取り外すのは簡単ですが、かなりの発熱量と経年劣化で、基盤面や部品の足が焦げ付いています。(汗)

回路図を起こすとなると大変なので、取りあえず修理定番の電解コンデンサーの交換を行ってみます。

これで治ればラッキーとばかりに送信テストをしてみますが、相変わらずヘッドフォーンから送信音が聞こえてきます。(残念)

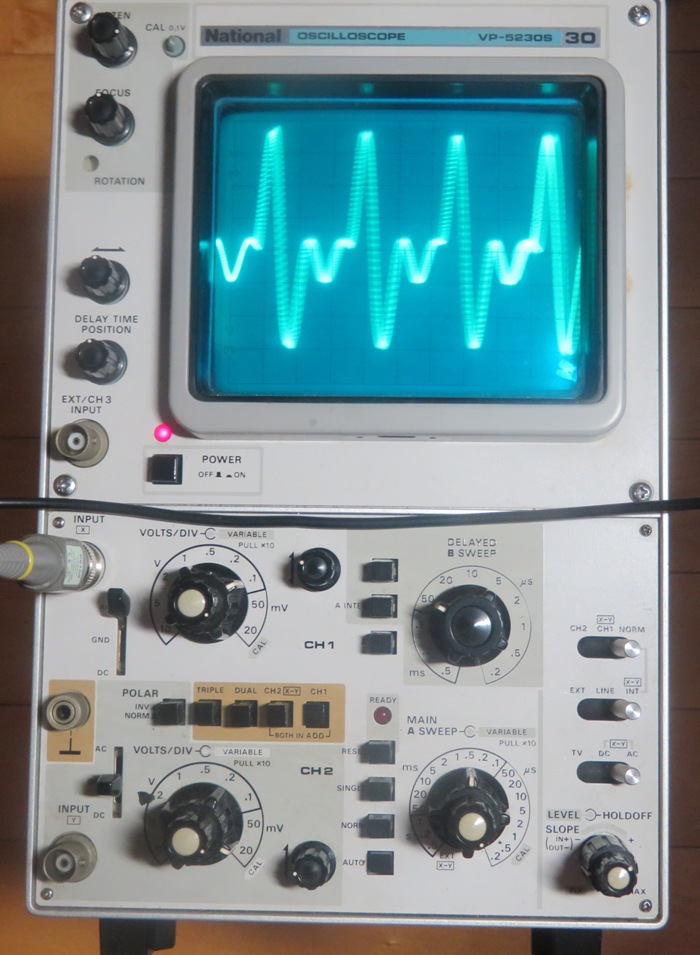

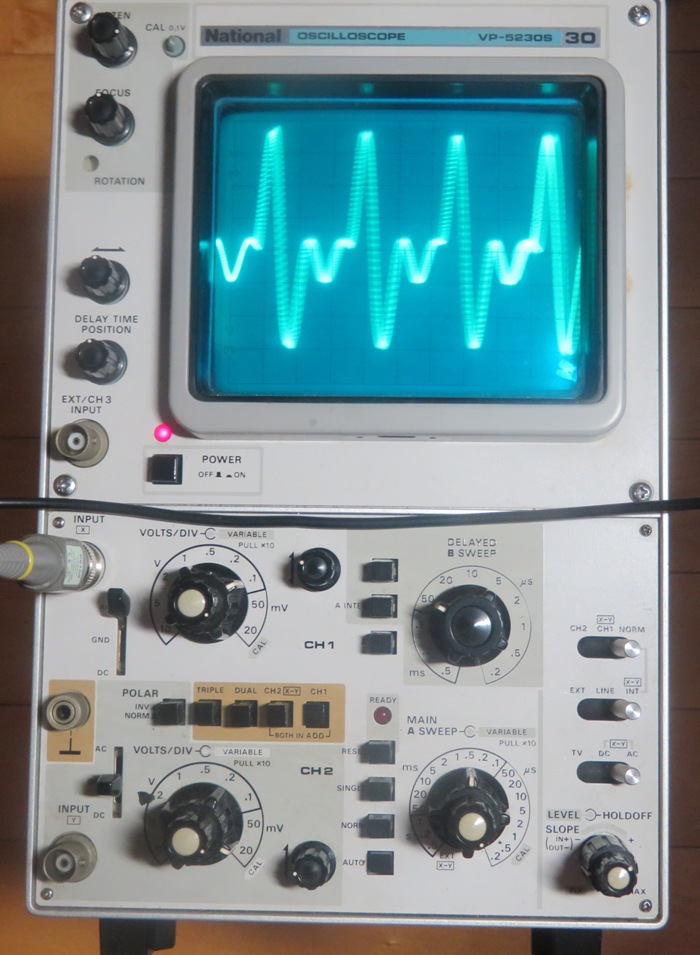

久しぶりに昭和のオシロスコープを引っ張り出してきて、電源出力にプローブを当ててみると、見事に発振しています。

波形から約「650mVp-p 770Hz」であることは分かりました。

また、送信時にDRIVE VRを絞ると発振は止まるので、スイッチング電源に高負荷がかかると異常発振するようです。

なお、SSBモードでは音声に応じて出力電力が増減しますが、同時に電源負荷も大きく動くため、発振音の変化がモガモガ音のように聞こえたのかもしれません。(苦)

いずれにしてもスイッチング電源のイロハも知らないので、ネット記事を参照しますが具体的な解決策が見つかりません。

最近のスイッチングモジュールは4~5kと安く小型なので、ネット購入して入れ替えようとも考えました。(ウーン)

しかしながら、何回も修理してきた愛機のオリジナリティを維持したいと思い直し、もうひと粘り。

初心に帰って、技術雑誌「HAM Journal誌」を探してみると、安定化電源(AVR)の製作記事の中に動作原理解説を発見。

位相補償のマイラーコンデンサーにヒントがありそうです。

酷暑でサウナ状態になっている2階屋根裏のジャンク置き場から、複数のマイラーコンデンサーを探し出しました。

先ずは「C14 0.1μ」マイラーコンデンサーを交換。

「C13 0.033μ」は複数のマイラーコンデンサーを組み合わせて、微調整。

① 0.022μをパラ(≒0.04μ 容量を増加傾向)⇒見事に発振

② 0.015μをパラ(≒0.03μ オリジナルと同容量)⇒やはり発振

③ 0.015μを1個(≒0.015μ 容量を半減)⇒何と、発振が止まりました

昭和のオシロスコープで確認すると、きれいな直線表示。(ヤッター)

Q3 2SC2925の経年劣化でhfeが低下した状態に合わせて、位相補償のコンデンサー容量を微調整したのが良かったのかも知れませんが、意味は分からなくても"結果良ければすべて良し"ということで納得しましょう。(笑)

運よく、DigiKey中に「DL7VHF氏の回路図」を発見。

氏の回路図のお陰で、無手勝流でも何とか解決できました。

定数表記を書き直したものを参考までに掲載します。(感謝)

今回もローカルOMさんからの後押しをいただいて、年老いた田舎のラジオ少年は難行苦行を乗り越えることができました。(感謝・感謝)

思えば、「IC-7610 ADCヒートシンクの高熱対策、FT-736のPLL雑音問題・送信音回り込み問題」、次から次へと難問題が続き怒涛の2か月間でした。(あー疲れた・・・)

【位相補償のマイラーコンデンサー(1950年 HAM Journal誌の動作原理解説)】

AF UNITのμPC2002H周辺の対策で一件落着と思いきや、世の中そんなに甘くありませんでした。(泣)

次に疑うは「PS UNIT」ですが、どういう訳かサービスマニュアルを見てもブラック・ボックスです。

ネット上にはFT-736の修理記事は沢山あるのですが、「PS UNIT」の回路図を見たことがありません。

基盤を取り外すのは簡単ですが、かなりの発熱量と経年劣化で、基盤面や部品の足が焦げ付いています。(汗)

回路図を起こすとなると大変なので、取りあえず修理定番の電解コンデンサーの交換を行ってみます。

これで治ればラッキーとばかりに送信テストをしてみますが、相変わらずヘッドフォーンから送信音が聞こえてきます。(残念)

久しぶりに昭和のオシロスコープを引っ張り出してきて、電源出力にプローブを当ててみると、見事に発振しています。

波形から約「650mVp-p 770Hz」であることは分かりました。

また、送信時にDRIVE VRを絞ると発振は止まるので、スイッチング電源に高負荷がかかると異常発振するようです。

なお、SSBモードでは音声に応じて出力電力が増減しますが、同時に電源負荷も大きく動くため、発振音の変化がモガモガ音のように聞こえたのかもしれません。(苦)

いずれにしてもスイッチング電源のイロハも知らないので、ネット記事を参照しますが具体的な解決策が見つかりません。

最近のスイッチングモジュールは4~5kと安く小型なので、ネット購入して入れ替えようとも考えました。(ウーン)

しかしながら、何回も修理してきた愛機のオリジナリティを維持したいと思い直し、もうひと粘り。

初心に帰って、技術雑誌「HAM Journal誌」を探してみると、安定化電源(AVR)の製作記事の中に動作原理解説を発見。

位相補償のマイラーコンデンサーにヒントがありそうです。

酷暑でサウナ状態になっている2階屋根裏のジャンク置き場から、複数のマイラーコンデンサーを探し出しました。

先ずは「C14 0.1μ」マイラーコンデンサーを交換。

「C13 0.033μ」は複数のマイラーコンデンサーを組み合わせて、微調整。

① 0.022μをパラ(≒0.04μ 容量を増加傾向)⇒見事に発振

② 0.015μをパラ(≒0.03μ オリジナルと同容量)⇒やはり発振

③ 0.015μを1個(≒0.015μ 容量を半減)⇒何と、発振が止まりました

昭和のオシロスコープで確認すると、きれいな直線表示。(ヤッター)

Q3 2SC2925の経年劣化でhfeが低下した状態に合わせて、位相補償のコンデンサー容量を微調整したのが良かったのかも知れませんが、意味は分からなくても"結果良ければすべて良し"ということで納得しましょう。(笑)

運よく、DigiKey中に「DL7VHF氏の回路図」を発見。

氏の回路図のお陰で、無手勝流でも何とか解決できました。

定数表記を書き直したものを参考までに掲載します。(感謝)

今回もローカルOMさんからの後押しをいただいて、年老いた田舎のラジオ少年は難行苦行を乗り越えることができました。(感謝・感謝)

思えば、「IC-7610 ADCヒートシンクの高熱対策、FT-736のPLL雑音問題・送信音回り込み問題」、次から次へと難問題が続き怒涛の2か月間でした。(あー疲れた・・・)

コメントする