VCO樹脂の除去

【結局、基盤取り外し】

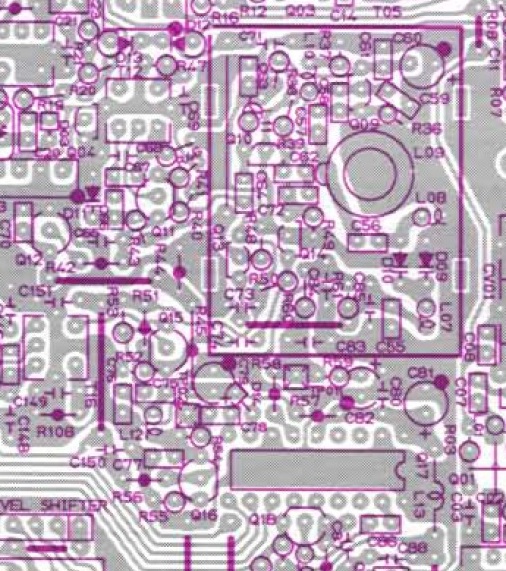

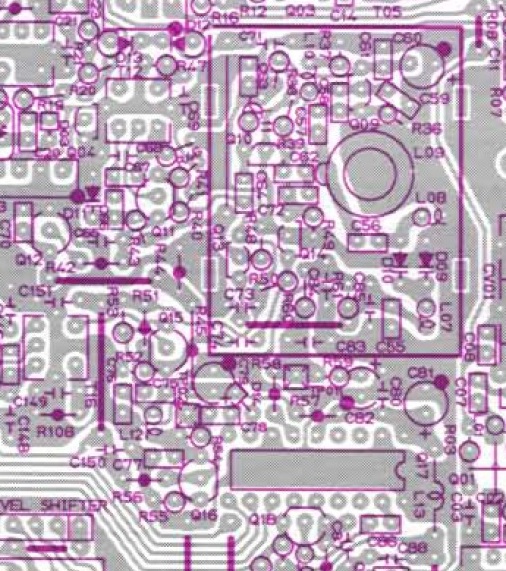

先ずはプリントパターンのにらめっこで上から見た部品配置と回路図を照合していきます。

分からないなりにもしつこく見ていると回路のポイントが何となく分かってきますので、各部の電圧を計りながら送受信テストを繰り返しました。

最初は「ザッ、ザッ」と間を空けた繰り返し雑音だったのが、「ギューンギューン」と高い音から低い音へと下がっていく連続雑音に変わっていきました。(モーターボーディングに似た感じ)

また、FT-736のコールドスタートでは一時的にクリーンになったりもするので症状を特定できませんが、どうもPLLロックが不安定なようです。

DCボルトメーターの電圧表示では分からないのですが、オシロスコープで見てみるとPLL-ICのPD出力が雑音に応じて変動しています。

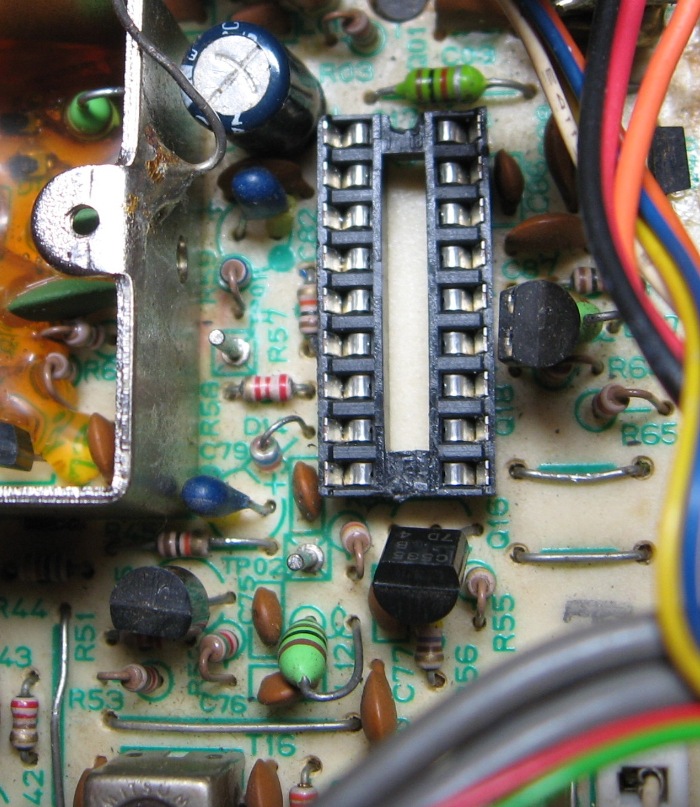

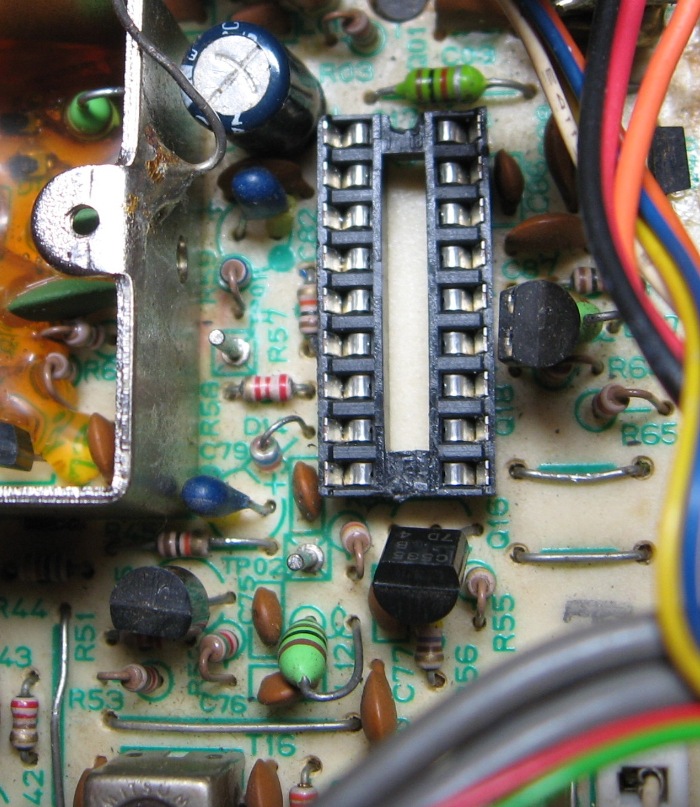

先ずは、ソケット式にしていたPLL-ICを差し替えてみましたが改善されません。(ガッカリ)

次はMainVCOが怪しくなるのですが簡単に手が入りません。

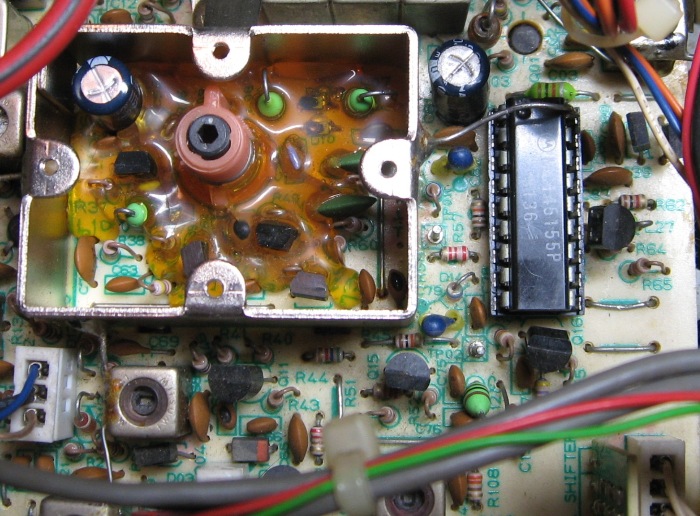

VCO内部が樹脂で固められており、これを除去しない限り点検も部品交換もできません。

部品を傷つけないよう樹脂を少しずつ削っていき、半日かかってようやく全部の部品が見えてきました。(汗)

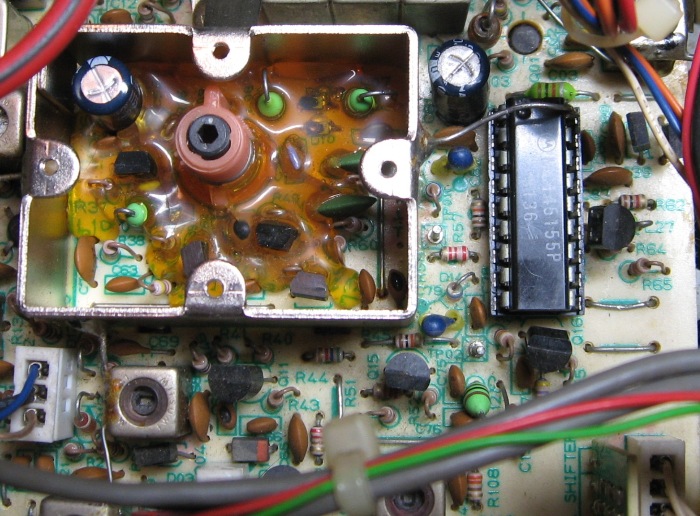

VCO内部がきれいになったところで再度送受信テスト。

するとMainPLLが全面アンロック状態になってしまいました。

症状がはっきりしたのは良いことなので、基盤上からFET・TRの電圧、抵抗値、断線・ショートなどのチェックを行います。

その中で、VCO発振のQ09(2SK192AGR)のソースにつながっているL10(0.68μH)の抵抗値が高いことに気付きました。

しかし、それ以外に基盤上からではチェックできない部品もあります。

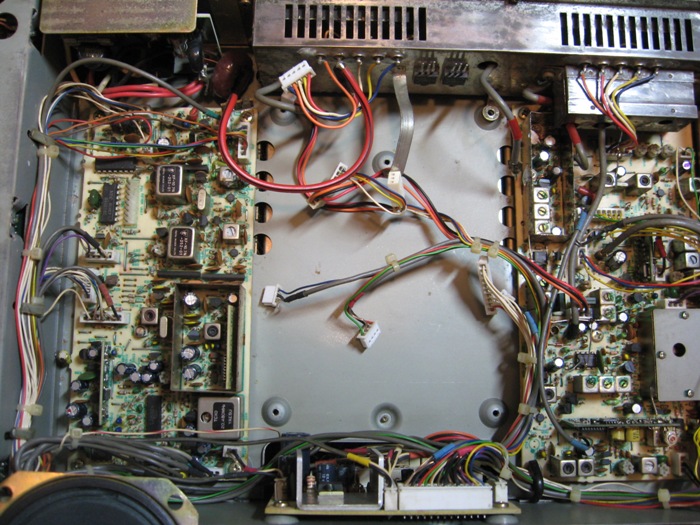

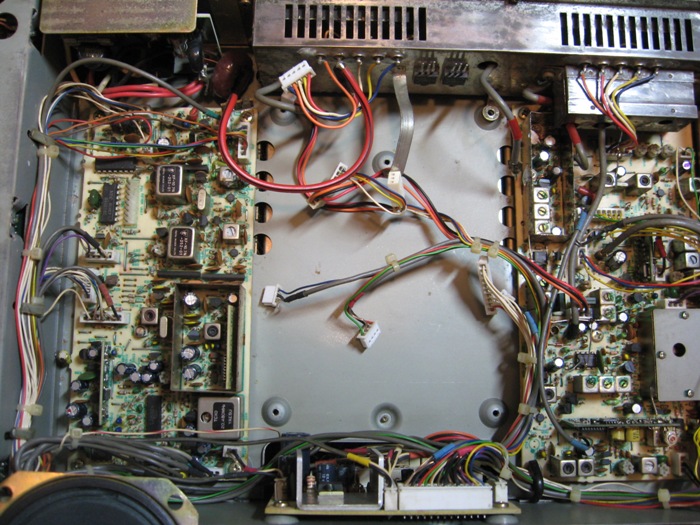

結局、MAIN UNITを外さなければなりません。

シャーシー間のアース処理やコネクタ接続が多く、けっこうな手間がかかります。

ピンコネクタも便利ですが何回も抜き差ししていると断線や接触不良でトラブルの元になります。

ネット上のPLL修理ブログを見るとコンデンサの容量抜けというのが多いのですが、どうなることやら・・・

【結局、基盤取り外し】

先ずはプリントパターンのにらめっこで上から見た部品配置と回路図を照合していきます。

分からないなりにもしつこく見ていると回路のポイントが何となく分かってきますので、各部の電圧を計りながら送受信テストを繰り返しました。

最初は「ザッ、ザッ」と間を空けた繰り返し雑音だったのが、「ギューンギューン」と高い音から低い音へと下がっていく連続雑音に変わっていきました。(モーターボーディングに似た感じ)

また、FT-736のコールドスタートでは一時的にクリーンになったりもするので症状を特定できませんが、どうもPLLロックが不安定なようです。

DCボルトメーターの電圧表示では分からないのですが、オシロスコープで見てみるとPLL-ICのPD出力が雑音に応じて変動しています。

先ずは、ソケット式にしていたPLL-ICを差し替えてみましたが改善されません。(ガッカリ)

次はMainVCOが怪しくなるのですが簡単に手が入りません。

VCO内部が樹脂で固められており、これを除去しない限り点検も部品交換もできません。

部品を傷つけないよう樹脂を少しずつ削っていき、半日かかってようやく全部の部品が見えてきました。(汗)

VCO内部がきれいになったところで再度送受信テスト。

するとMainPLLが全面アンロック状態になってしまいました。

症状がはっきりしたのは良いことなので、基盤上からFET・TRの電圧、抵抗値、断線・ショートなどのチェックを行います。

その中で、VCO発振のQ09(2SK192AGR)のソースにつながっているL10(0.68μH)の抵抗値が高いことに気付きました。

しかし、それ以外に基盤上からではチェックできない部品もあります。

結局、MAIN UNITを外さなければなりません。

シャーシー間のアース処理やコネクタ接続が多く、けっこうな手間がかかります。

ピンコネクタも便利ですが何回も抜き差ししていると断線や接触不良でトラブルの元になります。

ネット上のPLL修理ブログを見るとコンデンサの容量抜けというのが多いのですが、どうなることやら・・・

コメントする