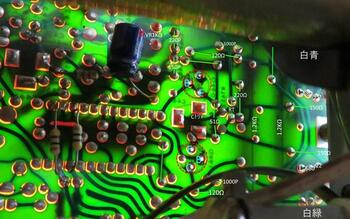

【重い腰を上げてから1ヶ月】 動作も安定し波形もキレイになった 迷子になっていた2SC1326が届いたので、早速デジタルマルチメーターでhFE測定です。 アダプタのアダプタのお陰で足のセットも楽です。 hFEは「18・13・6」とバラバラです。 在庫限りの3個しか入手できなかった上に、データシートがないのでhFEの適正値が分かりませんが、「18を白緑側」「13を白青側」に...

>> 続きを読む

【僅かな隙間から取り外し】 通販のハプニングで2SC1326は放浪の旅へ 2SC1326の高熱が下がって治まると思いましたが、やっぱり甘くありませんでした。 最後の手段だとばかりに、ケースに穴を開けて小型ファンによる熱排気を検討していた時、品薄状態の2SC1326を若松通商で見つけました。 しかしながら部品交換のために基盤全体を浮かすには、直接ハンダ付け・VR群・多数の接続コネクタ配線...

>> 続きを読む

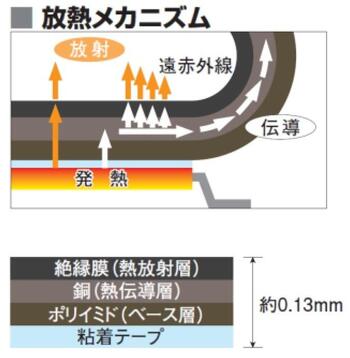

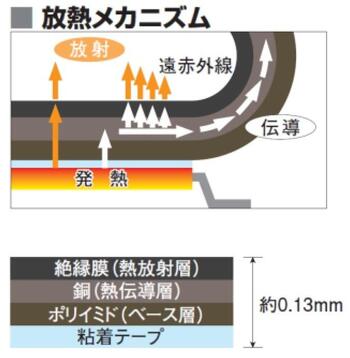

【2SC1326の高熱は下がった】 筐体内の蓄積熱にサーミスタが反応か? 熱暴走の元となっている垂直出力部の発熱を抑える方策を探していると「サンハヤトの貼るヒートシンク」を見つけました。 通販で約2,000円(120×250mm)とちょっと高価ですので、こういう時に頼りになる秋月電子で探します。 さすが秋月、メーカーは違いますが30×30mm(2枚入)100円という小売りがあったので早速注文...

>> 続きを読む

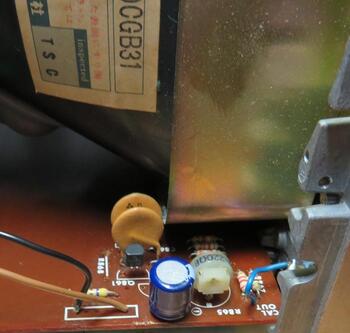

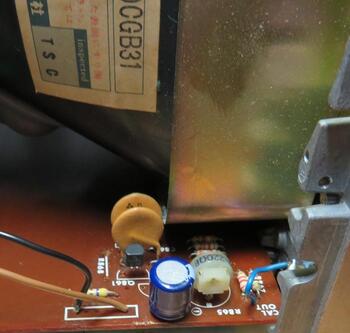

【CAL回路はCRTのすぐ近く】 ローテータ修理時の予備Trで代替 例によって電源を入れっ放しの昭和のオシロスコープを何気に見ると、校正用基準信号を見ていたはずなのに、輝線になっています。 ついに、信号系も壊れてしまったのかー。(汗) ちょっと頭を冷やして、CAL端子に観測用オシロのプローブをあててみても信号らしきものがありません。?? 弱り目に祟り目とはこういうことでしょうか。 ...

>> 続きを読む

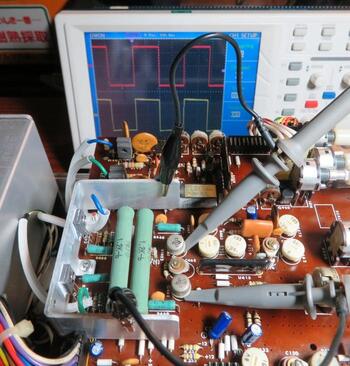

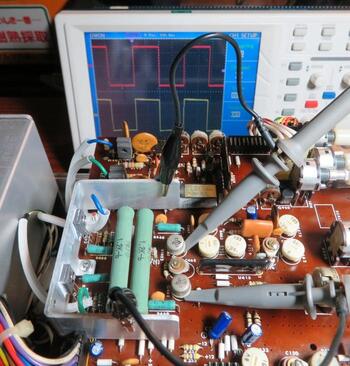

【CRT表示信号とSWEEPの関係】 異常波形は前段の熱暴走? 電源部は問題なく働いているので、今度はオシロの内部波形を見たいと思い、またまたローカルOMさんよりオシロを借りてきました。 CH1/CH2に「CAL 0.1V 1KHz 方形波」を入力して、垂直出力・水平出力信号を観測してみます。 垂直出力最終段2SC1566の出力は「Y+ Y- 13Vp-p」で、入力信号と同じ形ですが、白緑線...

>> 続きを読む

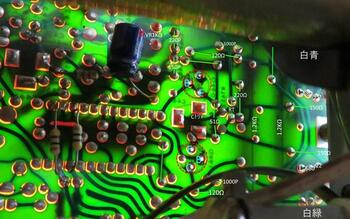

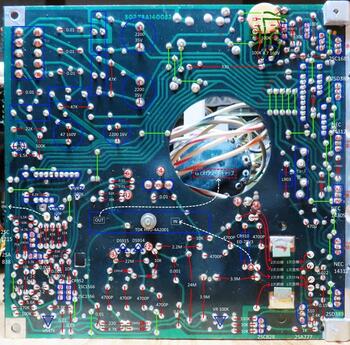

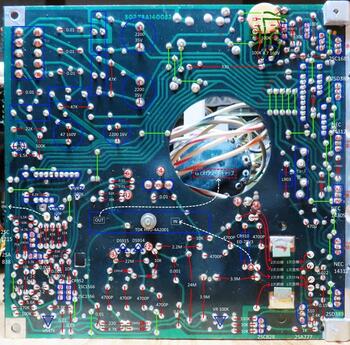

【回路図起こしは大変】 橙色の謎の部品はそのまま使用 電源部全体の回路を把握するために、パターン面の写真をフリーのレタッチソフトに読み込み、現物を確認しながら部品名を書き込んでいきます 次に、部品配置とパターンを追いながら回路図を起こしますが、分かりにくい所はテスターで導通の有無を確認します。 回路図らしきものはできましたが、どういう働きをしているのかはチンプンカンプンなので、対処療...

>> 続きを読む

【謎の部品 TDK HVU-4A2001】 高耐圧整流ダイオード テスターΩ計に反応なし 昭和のオシロスコープを先が見えないままに解体を始めたはいいけれど、数千ボルトの高圧電源は危険です。 ネットの修理記事を見ても、自己責任でとの注意喚起。 難関は奥のほうにあるCRTアノードキャップを安全に外すことですが、電源を切ってから長時間放置し、念のためアノードキャップを少しめくり...

>> 続きを読む

【輝線がゆらゆら・・・、画面から飛んで消えていく】 ダメモトでケースを外してみたが 昭和の周波数カウンターのOVEN信号からJST-135用の外部基準信号を増幅するFET-AMPがどうにか動くようになりヤレヤレといったところです。 今度は以前から気になっていた2現象オシロスコープのトラブル解消に手を付けようとケースを外したはいいけれど、回路図もない・オシロスコープの動作原理も分からない...

>> 続きを読む

【重い腰を上げてから1ヶ月】 動作も安定し波形もキレイになった 迷子になっていた2SC1326が届いたので、早速デジタルマルチメーターでhFE測定です。 アダプタのアダプタのお陰で足のセットも楽です。 hFEは「18・13・6」とバラバラです。 在庫限りの3個しか入手できなかった上に、データシートがないのでhFEの適正値が分かりませんが、「18を白緑側」「13を白青側」に...>> 続きを読む

【重い腰を上げてから1ヶ月】 動作も安定し波形もキレイになった 迷子になっていた2SC1326が届いたので、早速デジタルマルチメーターでhFE測定です。 アダプタのアダプタのお陰で足のセットも楽です。 hFEは「18・13・6」とバラバラです。 在庫限りの3個しか入手できなかった上に、データシートがないのでhFEの適正値が分かりませんが、「18を白緑側」「13を白青側」に...>> 続きを読む

【重い腰を上げてから1ヶ月】 動作も安定し波形もキレイになった 迷子になっていた2SC1326が届いたので、早速デジタルマルチメーターでhFE測定です。 アダプタのアダプタのお陰で足のセットも楽です。 hFEは「18・13・6」とバラバラです。 在庫限りの3個しか入手できなかった上に、データシートがないのでhFEの適正値が分かりませんが、「18を白緑側」「13を白青側」に...>> 続きを読む

【重い腰を上げてから1ヶ月】 動作も安定し波形もキレイになった 迷子になっていた2SC1326が届いたので、早速デジタルマルチメーターでhFE測定です。 アダプタのアダプタのお陰で足のセットも楽です。 hFEは「18・13・6」とバラバラです。 在庫限りの3個しか入手できなかった上に、データシートがないのでhFEの適正値が分かりませんが、「18を白緑側」「13を白青側」に...>> 続きを読む

【僅かな隙間から取り外し】 通販のハプニングで2SC1326は放浪の旅へ 2SC1326の高熱が下がって治まると思いましたが、やっぱり甘くありませんでした。 最後の手段だとばかりに、ケースに穴を開けて小型ファンによる熱排気を検討していた時、品薄状態の2SC1326を若松通商で見つけました。 しかしながら部品交換のために基盤全体を浮かすには、直接ハンダ付け・VR群・多数の接続コネクタ配線...>> 続きを読む

【僅かな隙間から取り外し】 通販のハプニングで2SC1326は放浪の旅へ 2SC1326の高熱が下がって治まると思いましたが、やっぱり甘くありませんでした。 最後の手段だとばかりに、ケースに穴を開けて小型ファンによる熱排気を検討していた時、品薄状態の2SC1326を若松通商で見つけました。 しかしながら部品交換のために基盤全体を浮かすには、直接ハンダ付け・VR群・多数の接続コネクタ配線...>> 続きを読む

【2SC1326の高熱は下がった】 筐体内の蓄積熱にサーミスタが反応か? 熱暴走の元となっている垂直出力部の発熱を抑える方策を探していると「サンハヤトの貼るヒートシンク」を見つけました。 通販で約2,000円(120×250mm)とちょっと高価ですので、こういう時に頼りになる秋月電子で探します。 さすが秋月、メーカーは違いますが30×30mm(2枚入)100円という小売りがあったので早速注文...>> 続きを読む

【2SC1326の高熱は下がった】 筐体内の蓄積熱にサーミスタが反応か? 熱暴走の元となっている垂直出力部の発熱を抑える方策を探していると「サンハヤトの貼るヒートシンク」を見つけました。 通販で約2,000円(120×250mm)とちょっと高価ですので、こういう時に頼りになる秋月電子で探します。 さすが秋月、メーカーは違いますが30×30mm(2枚入)100円という小売りがあったので早速注文...>> 続きを読む

【CAL回路はCRTのすぐ近く】 ローテータ修理時の予備Trで代替 例によって電源を入れっ放しの昭和のオシロスコープを何気に見ると、校正用基準信号を見ていたはずなのに、輝線になっています。 ついに、信号系も壊れてしまったのかー。(汗) ちょっと頭を冷やして、CAL端子に観測用オシロのプローブをあててみても信号らしきものがありません。?? 弱り目に祟り目とはこういうことでしょうか。 ...>> 続きを読む

【CAL回路はCRTのすぐ近く】 ローテータ修理時の予備Trで代替 例によって電源を入れっ放しの昭和のオシロスコープを何気に見ると、校正用基準信号を見ていたはずなのに、輝線になっています。 ついに、信号系も壊れてしまったのかー。(汗) ちょっと頭を冷やして、CAL端子に観測用オシロのプローブをあててみても信号らしきものがありません。?? 弱り目に祟り目とはこういうことでしょうか。 ...>> 続きを読む

【CRT表示信号とSWEEPの関係】 異常波形は前段の熱暴走? 電源部は問題なく働いているので、今度はオシロの内部波形を見たいと思い、またまたローカルOMさんよりオシロを借りてきました。 CH1/CH2に「CAL 0.1V 1KHz 方形波」を入力して、垂直出力・水平出力信号を観測してみます。 垂直出力最終段2SC1566の出力は「Y+ Y- 13Vp-p」で、入力信号と同じ形ですが、白緑線...>> 続きを読む

【CRT表示信号とSWEEPの関係】 異常波形は前段の熱暴走? 電源部は問題なく働いているので、今度はオシロの内部波形を見たいと思い、またまたローカルOMさんよりオシロを借りてきました。 CH1/CH2に「CAL 0.1V 1KHz 方形波」を入力して、垂直出力・水平出力信号を観測してみます。 垂直出力最終段2SC1566の出力は「Y+ Y- 13Vp-p」で、入力信号と同じ形ですが、白緑線...>> 続きを読む

【回路図起こしは大変】 橙色の謎の部品はそのまま使用 電源部全体の回路を把握するために、パターン面の写真をフリーのレタッチソフトに読み込み、現物を確認しながら部品名を書き込んでいきます 次に、部品配置とパターンを追いながら回路図を起こしますが、分かりにくい所はテスターで導通の有無を確認します。 回路図らしきものはできましたが、どういう働きをしているのかはチンプンカンプンなので、対処療...>> 続きを読む

【回路図起こしは大変】 橙色の謎の部品はそのまま使用 電源部全体の回路を把握するために、パターン面の写真をフリーのレタッチソフトに読み込み、現物を確認しながら部品名を書き込んでいきます 次に、部品配置とパターンを追いながら回路図を起こしますが、分かりにくい所はテスターで導通の有無を確認します。 回路図らしきものはできましたが、どういう働きをしているのかはチンプンカンプンなので、対処療...>> 続きを読む

【謎の部品 TDK HVU-4A2001】 高耐圧整流ダイオード テスターΩ計に反応なし 昭和のオシロスコープを先が見えないままに解体を始めたはいいけれど、数千ボルトの高圧電源は危険です。 ネットの修理記事を見ても、自己責任でとの注意喚起。 難関は奥のほうにあるCRTアノードキャップを安全に外すことですが、電源を切ってから長時間放置し、念のためアノードキャップを少しめくり...>> 続きを読む

【謎の部品 TDK HVU-4A2001】 高耐圧整流ダイオード テスターΩ計に反応なし 昭和のオシロスコープを先が見えないままに解体を始めたはいいけれど、数千ボルトの高圧電源は危険です。 ネットの修理記事を見ても、自己責任でとの注意喚起。 難関は奥のほうにあるCRTアノードキャップを安全に外すことですが、電源を切ってから長時間放置し、念のためアノードキャップを少しめくり...>> 続きを読む

【輝線がゆらゆら・・・、画面から飛んで消えていく】 ダメモトでケースを外してみたが 昭和の周波数カウンターのOVEN信号からJST-135用の外部基準信号を増幅するFET-AMPがどうにか動くようになりヤレヤレといったところです。 今度は以前から気になっていた2現象オシロスコープのトラブル解消に手を付けようとケースを外したはいいけれど、回路図もない・オシロスコープの動作原理も分からない...>> 続きを読む

【輝線がゆらゆら・・・、画面から飛んで消えていく】 ダメモトでケースを外してみたが 昭和の周波数カウンターのOVEN信号からJST-135用の外部基準信号を増幅するFET-AMPがどうにか動くようになりヤレヤレといったところです。 今度は以前から気になっていた2現象オシロスコープのトラブル解消に手を付けようとケースを外したはいいけれど、回路図もない・オシロスコープの動作原理も分からない...>> 続きを読む

最近のコメント