【回路図起こしは大変】

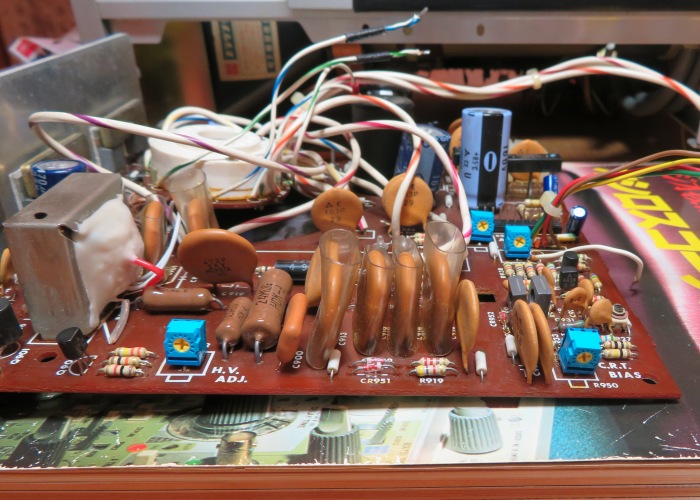

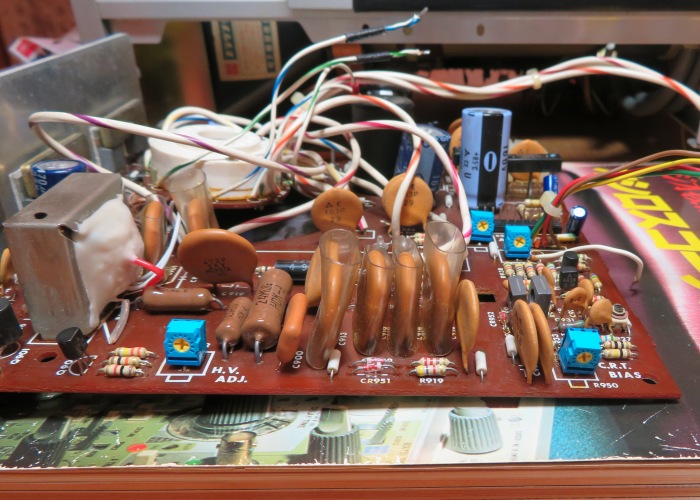

橙色の謎の部品はそのまま使用

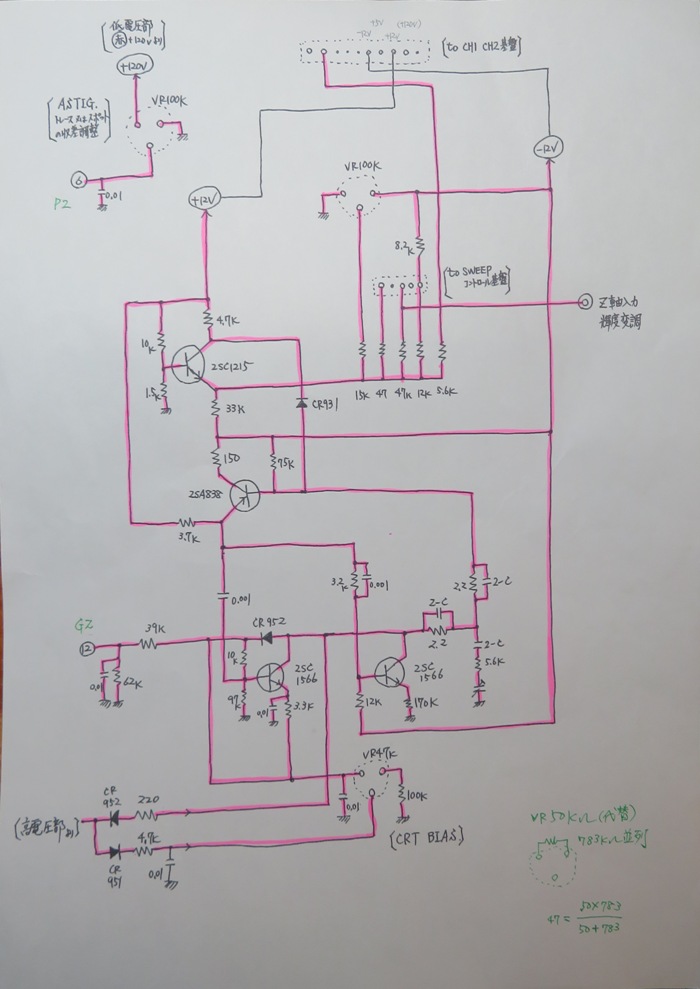

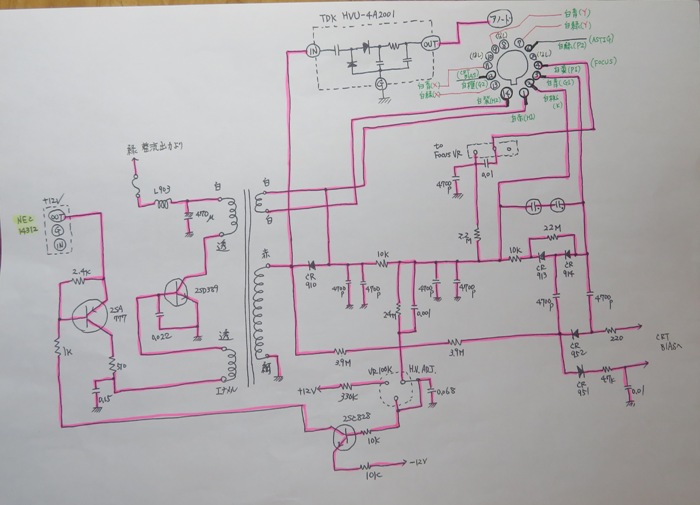

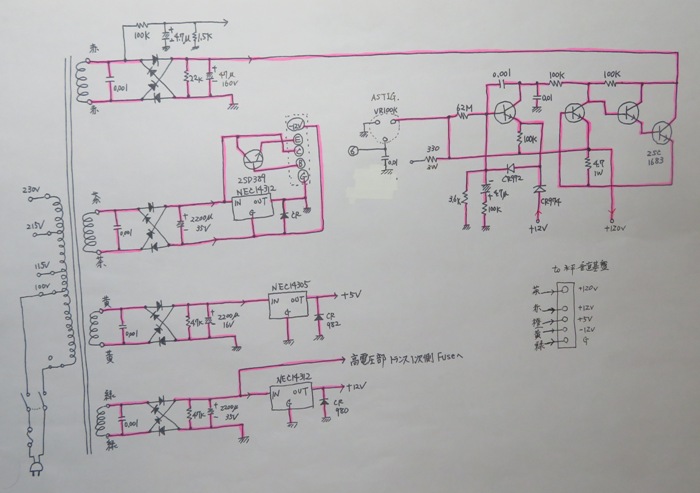

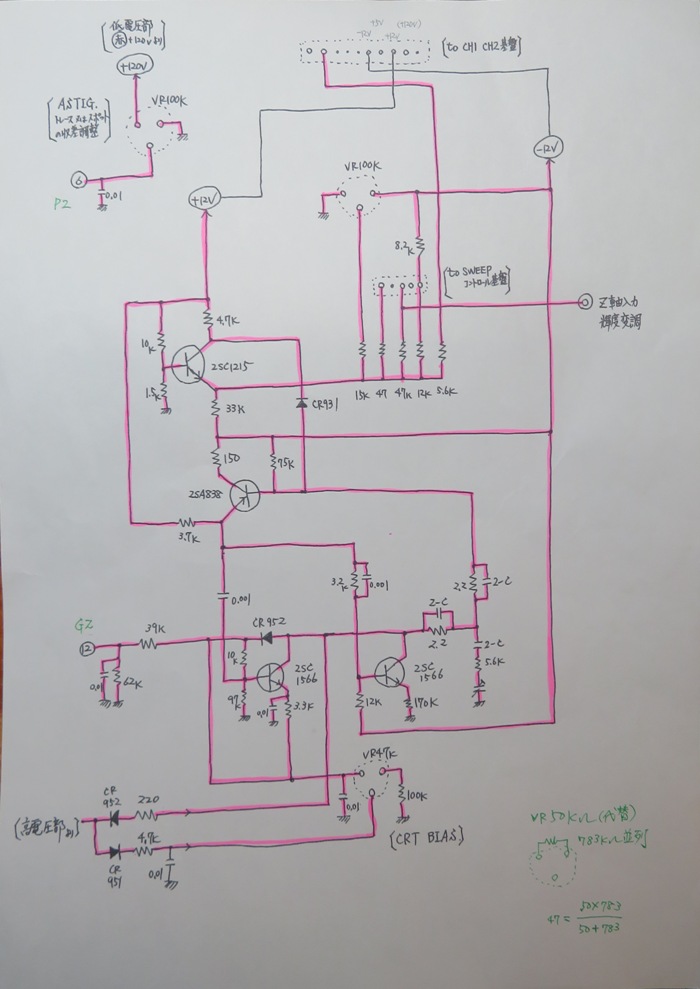

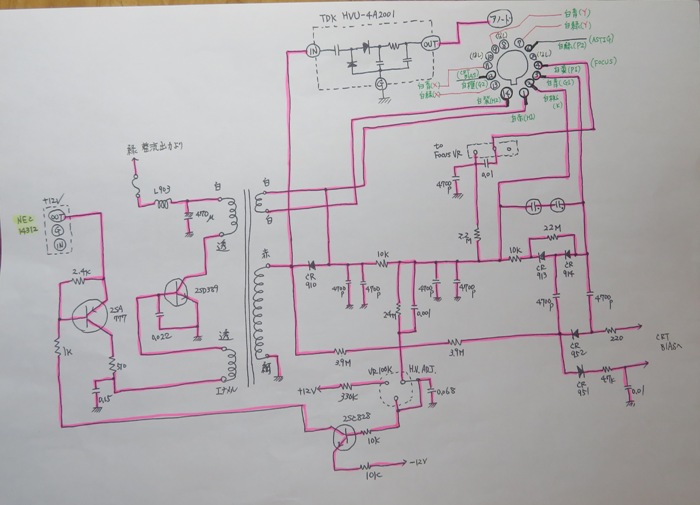

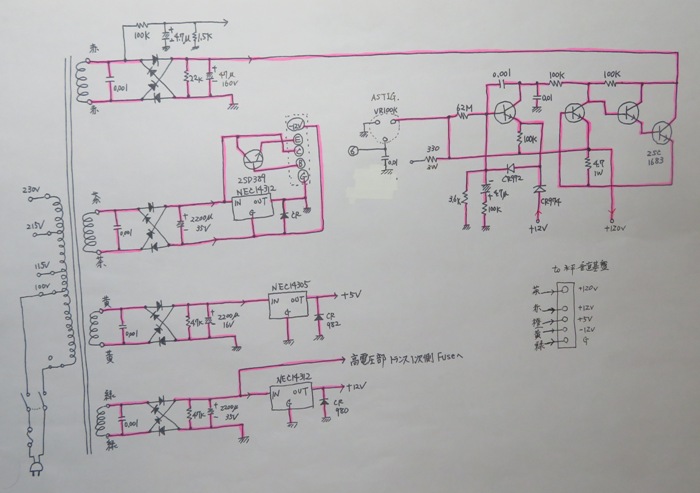

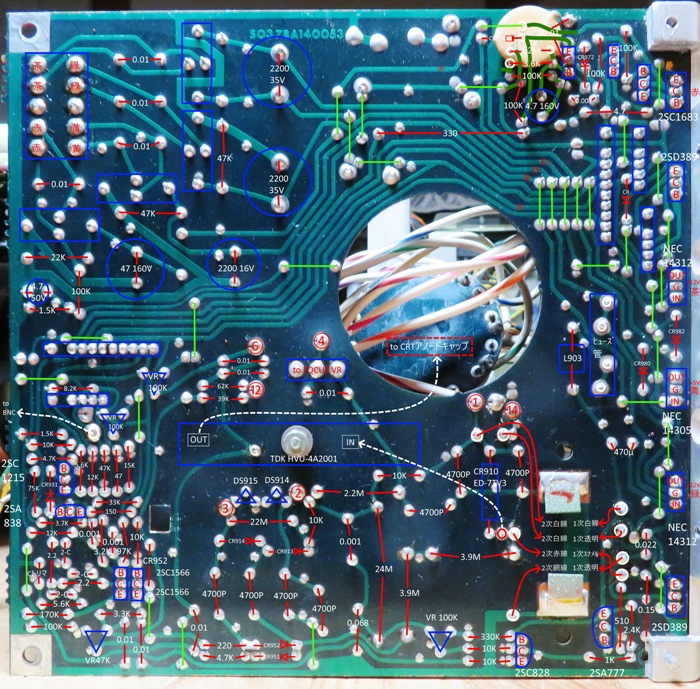

電源部全体の回路を把握するために、パターン面の写真をフリーのレタッチソフトに読み込み、現物を確認しながら部品名を書き込んでいきます

次に、部品配置とパターンを追いながら回路図を起こしますが、分かりにくい所はテスターで導通の有無を確認します。

回路図らしきものはできましたが、どういう働きをしているのかはチンプンカンプンなので、対処療法で部品交換するしかなさそうです。

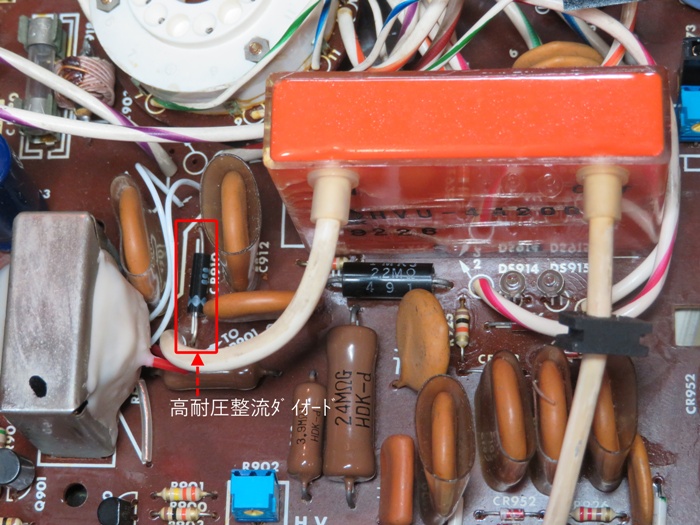

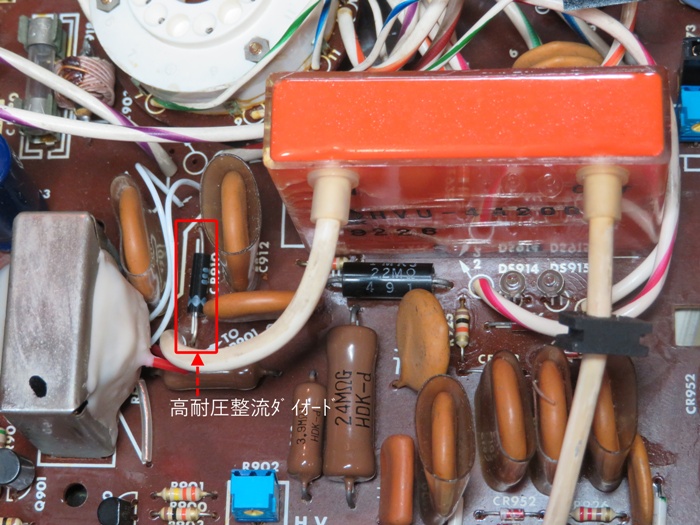

高耐圧整流ダイオードは秋月電子で入手した「12KV」耐圧のものに交換です。

ただし順電圧が45Vなのでテスターではダイオード試験はできません。

なお、CRTアノード用の謎の高電圧部品(橙色)ですが、万一不良の場合はIWATSUの回路を参考に個別部品で組まなければなりません。(本当にできるかな?)

とりあえず現状のまま組み直し、症状を見ることにします。

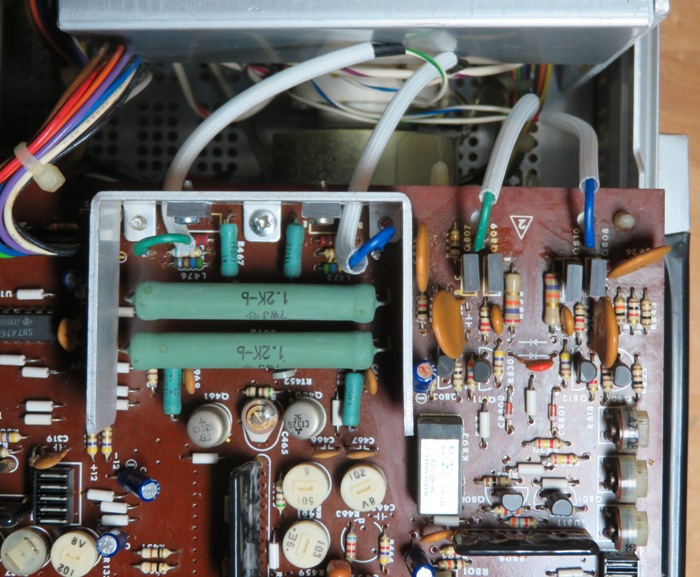

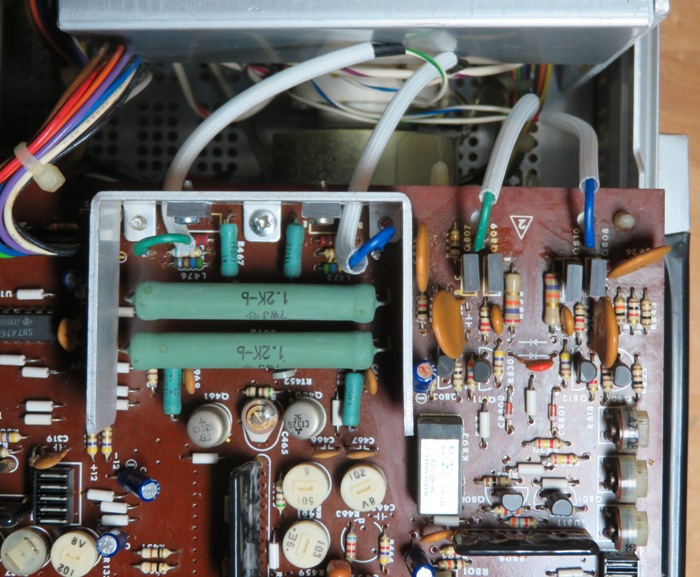

動作が不安定な要素としてガリオームの可能性もあるので、半固定ボリュームも交換します。

横型側面操作で前足1後足2の半固定ボリュームはサトー電気で入手できました。

そのまま交換すると調整方法が分からないので、半固定を取り外した後、端子間の抵抗値を測っておきます。

そして新品の端子間抵抗を記録していた抵抗値に調整し、ハンダ付けします。

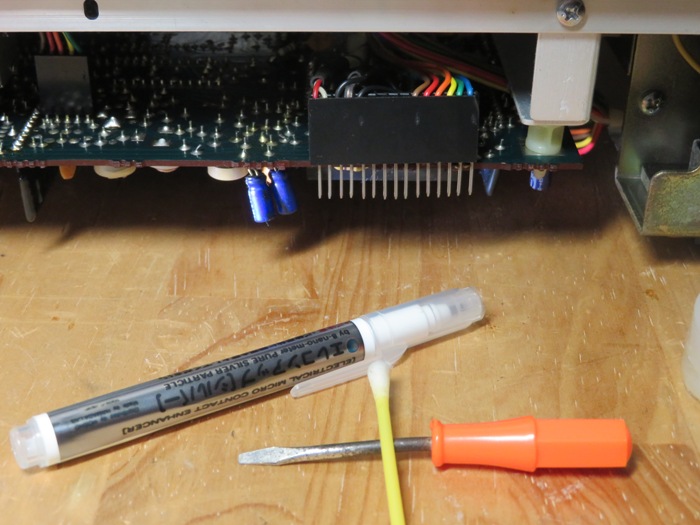

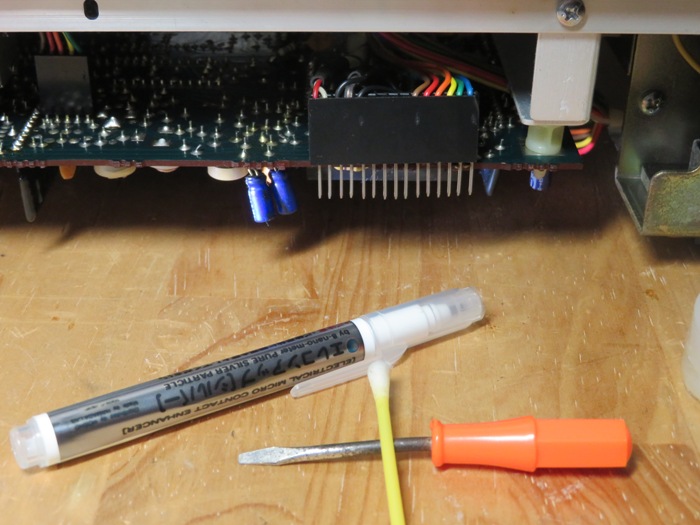

気休めですが、基盤用コネクタが多用されているので無水アルコールで洗浄し、導通改質剤を塗布しておきます。

CRTソケットから出力端子間の配線に余裕がないので、配線をつぎ足します。

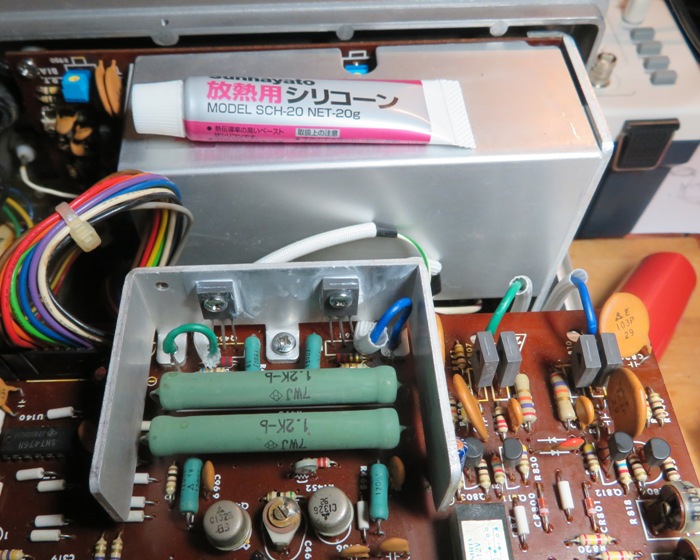

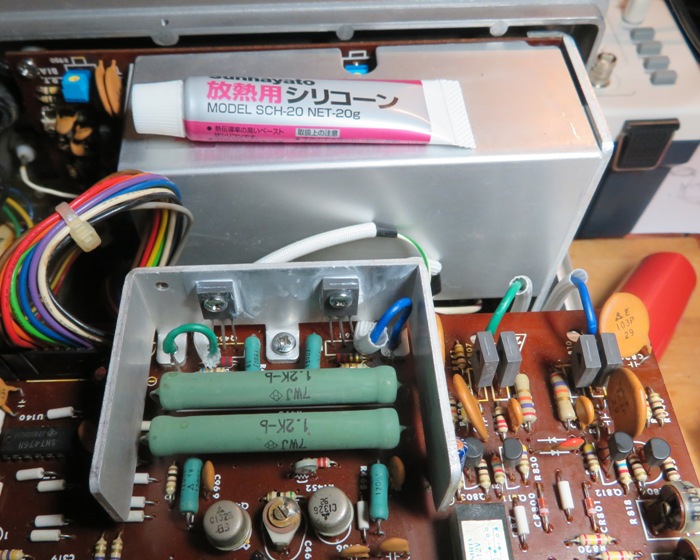

放熱用シリコーンも塗り直します。

CRTアノードキャップや接続コネクタなど組戻しを再確認して、スイッチオン。

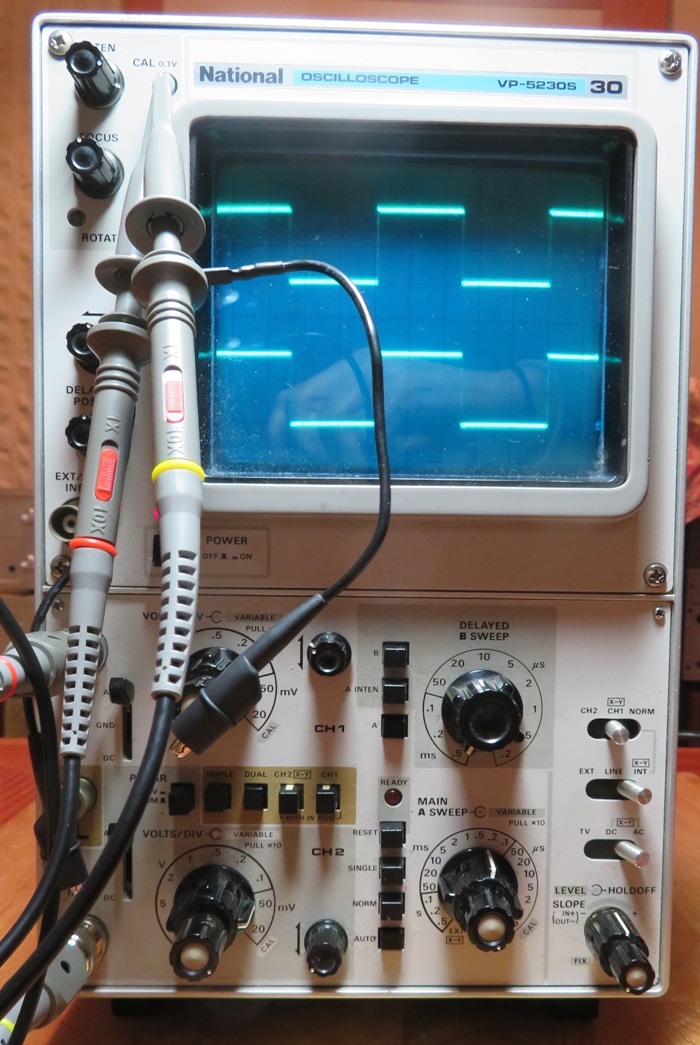

高電圧は測定器がないので確認できませんが、低電圧は、+122V・+11.96V・+4.98V・-11.92Vが出ており許容範囲内です。

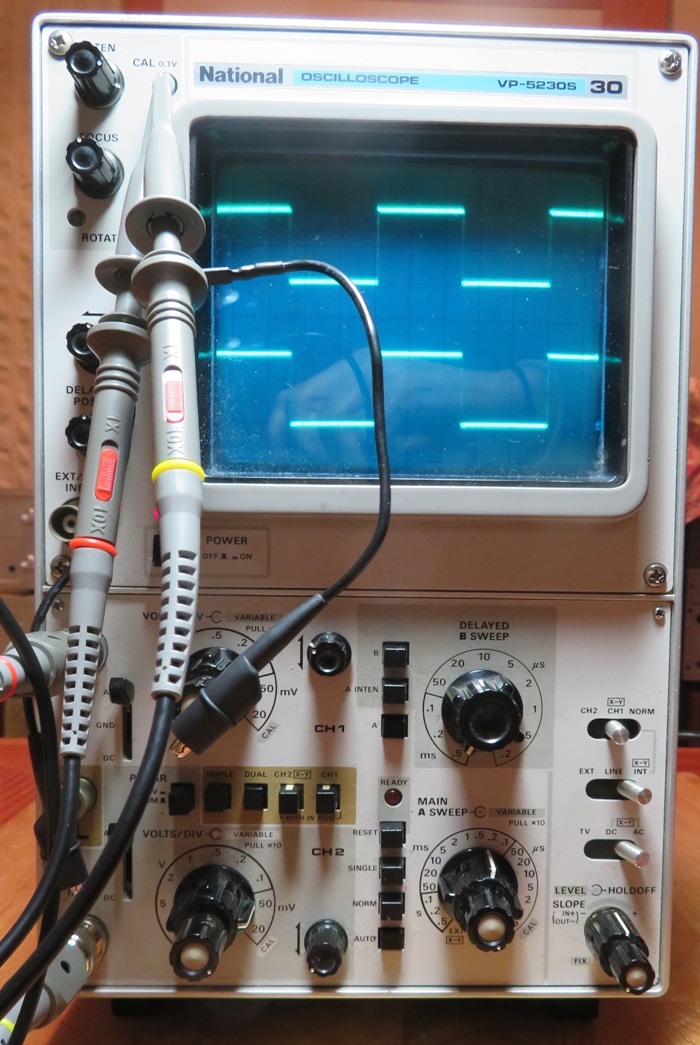

CH1・CH2ともにCAL波形が表示され波形のゆらぎもないので、しばらく放置して様子見です。(アッサー)

橙色の謎の部品はそのまま使用

電源部全体の回路を把握するために、パターン面の写真をフリーのレタッチソフトに読み込み、現物を確認しながら部品名を書き込んでいきます

次に、部品配置とパターンを追いながら回路図を起こしますが、分かりにくい所はテスターで導通の有無を確認します。

回路図らしきものはできましたが、どういう働きをしているのかはチンプンカンプンなので、対処療法で部品交換するしかなさそうです。

高耐圧整流ダイオードは秋月電子で入手した「12KV」耐圧のものに交換です。

ただし順電圧が45Vなのでテスターではダイオード試験はできません。

なお、CRTアノード用の謎の高電圧部品(橙色)ですが、万一不良の場合はIWATSUの回路を参考に個別部品で組まなければなりません。(本当にできるかな?)

とりあえず現状のまま組み直し、症状を見ることにします。

動作が不安定な要素としてガリオームの可能性もあるので、半固定ボリュームも交換します。

横型側面操作で前足1後足2の半固定ボリュームはサトー電気で入手できました。

そのまま交換すると調整方法が分からないので、半固定を取り外した後、端子間の抵抗値を測っておきます。

そして新品の端子間抵抗を記録していた抵抗値に調整し、ハンダ付けします。

気休めですが、基盤用コネクタが多用されているので無水アルコールで洗浄し、導通改質剤を塗布しておきます。

CRTソケットから出力端子間の配線に余裕がないので、配線をつぎ足します。

放熱用シリコーンも塗り直します。

CRTアノードキャップや接続コネクタなど組戻しを再確認して、スイッチオン。

高電圧は測定器がないので確認できませんが、低電圧は、+122V・+11.96V・+4.98V・-11.92Vが出ており許容範囲内です。

CH1・CH2ともにCAL波形が表示され波形のゆらぎもないので、しばらく放置して様子見です。(アッサー)

コメントする