【輝線がゆらゆら・・・、画面から飛んで消えていく】

ダメモトでケースを外してみたが

昭和の周波数カウンターのOVEN信号からJST-135用の外部基準信号を増幅するFET-AMPがどうにか動くようになりヤレヤレといったところです。

今度は以前から気になっていた2現象オシロスコープのトラブル解消に手を付けようとケースを外したはいいけれど、回路図もない・オシロスコープの動作原理も分からない状態です。(途中で頓挫する可能性大!!!)

現象としては説明が難しいのですが百聞は一見にしかず、動画を見てください。

どんなタイミングで起きるのか、あちこちのツマミを回したりするのですがサッパリつかめません。

安定しているときは何時間待っても症状が出ないので、これも困ったものです。

とにかく勉強するしかなさそうです。

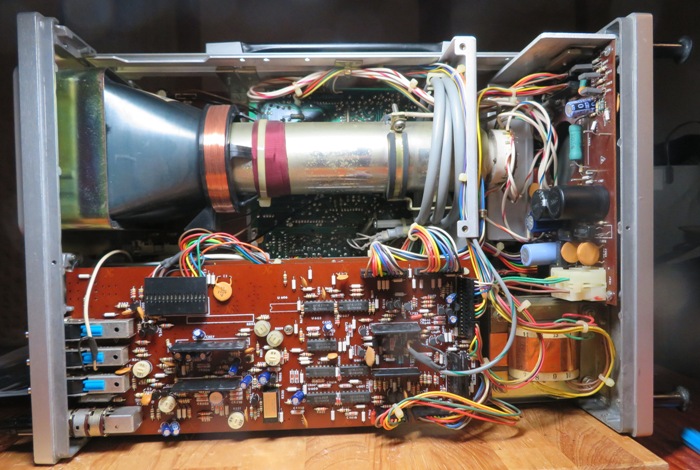

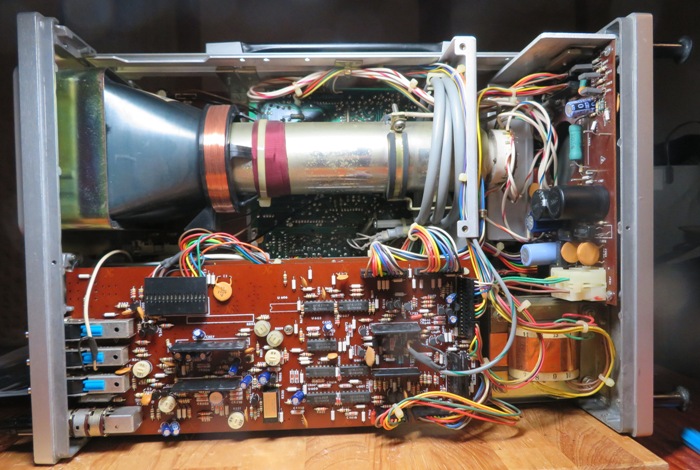

右側内部です。

波形を見るための肝、ブラウン管が居座っています。

その下に、観測信号を時間軸で見るためのSWEEP基盤が裏表に2枚あります。

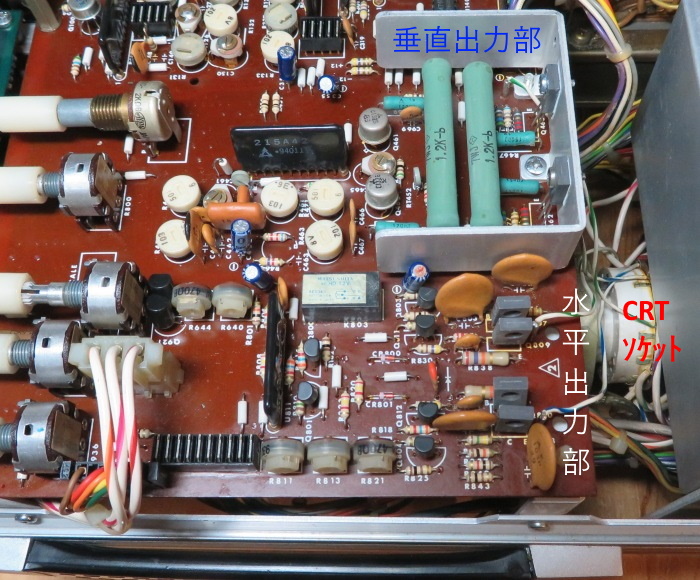

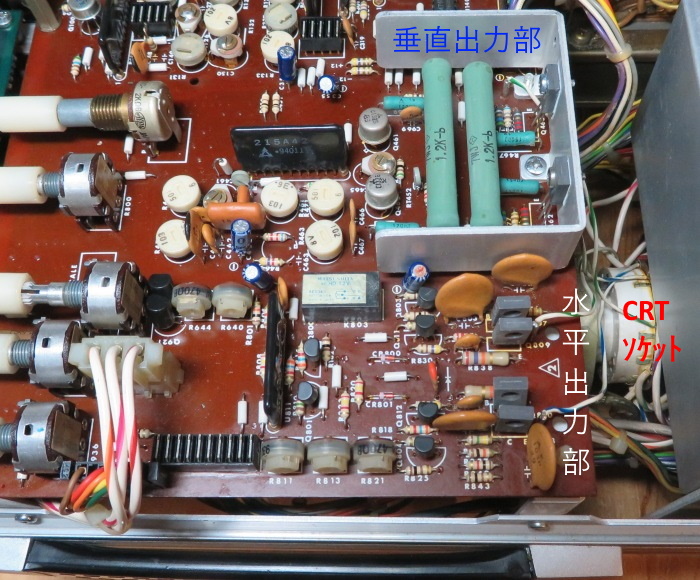

左側内部です。

上部にブラウン管に観測信号を出力する水平(X軸)・垂直(Y軸)出力部。

下部に観測信号を電圧軸で見るためのCH1・CH2基盤があります。

後方には、昭和のオシロスコープを取り扱う上で最も危険なブラウン管用の高電圧電源(数千ボルト)があります。

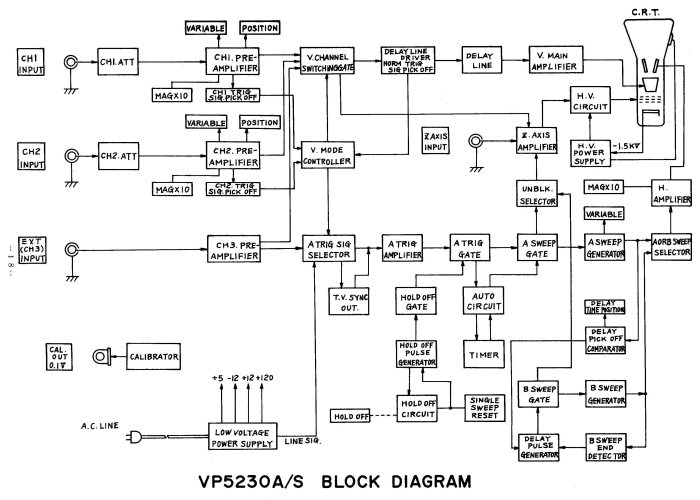

取扱説明書にブロックダイアグラムはありましたが回路図がないので、いつものようにネット検索で探しましたが、今回ばかりは見つかりません。

左の図をクリックすると「VP-5230S ブロックダイアグラム」が別タブで表示されます。

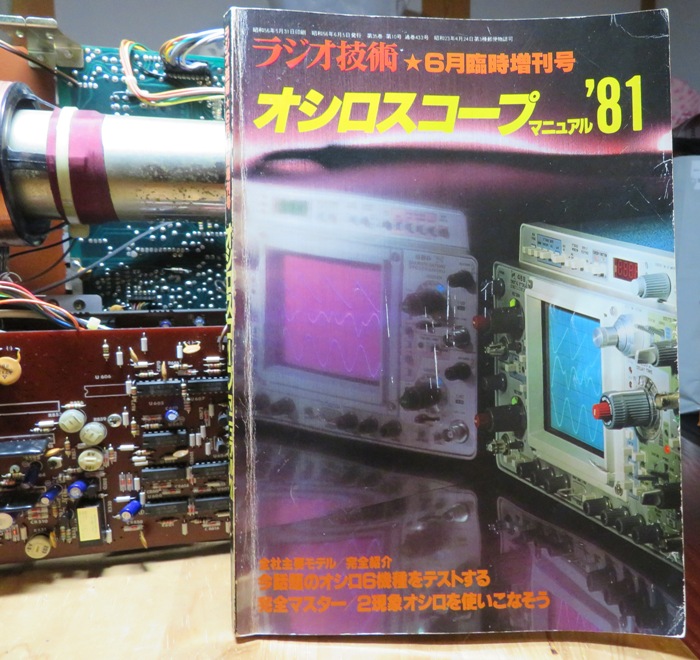

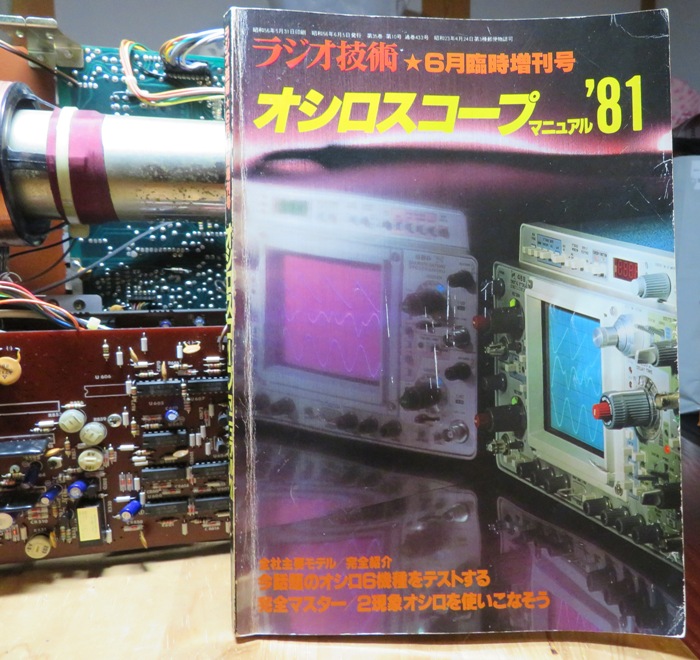

僅かばかりの古本を探していたら、なんと「オシロスコープマニュアル'81」が出てきました。

当時は題名で買ったのでしょうが、多分眺めただけでしょう。

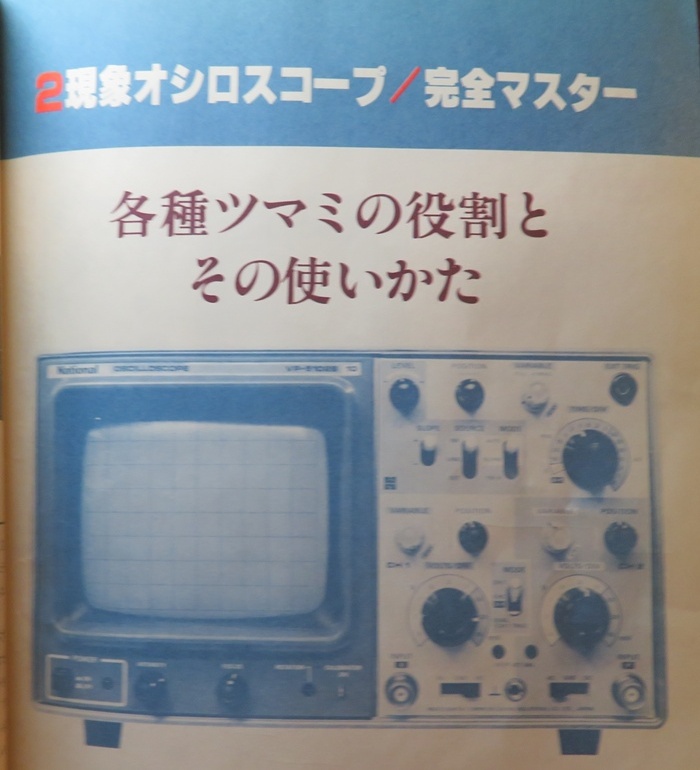

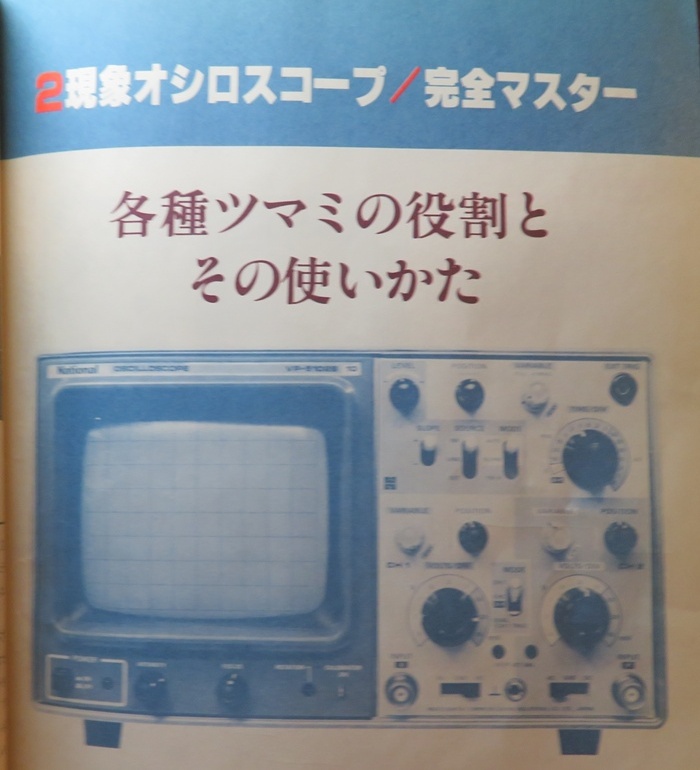

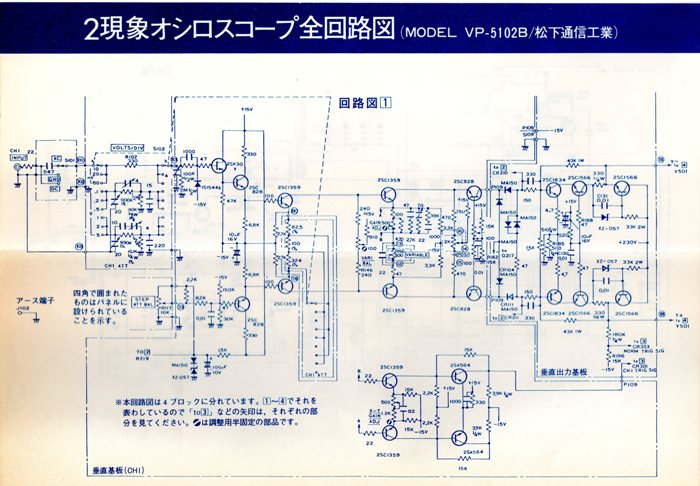

この本のモデル解説は同じ松下通信工業製だったので、基本的な流れは勉強になりますが詳細となると難しいです。

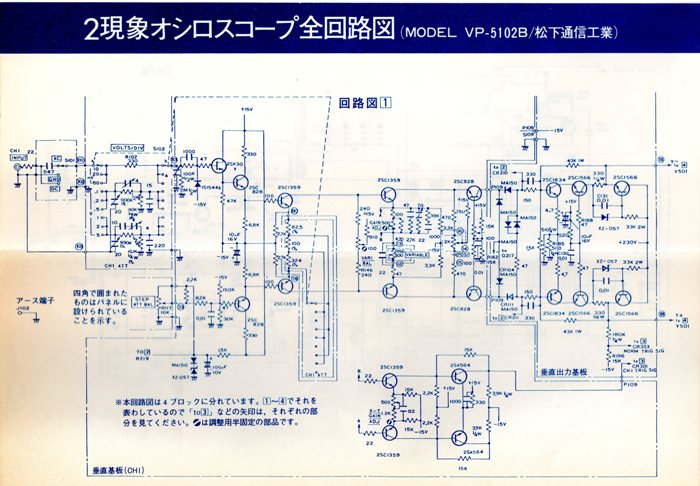

昭和のオシロスコープのケースを開けてモデルの回路図(VP-5102B)と比べてみますが、型番が新しい(VP-5230S)だけあって回路図にはないICが使われています。

モデルの回路図から水平出力部と垂直出力部を推測しましたが、アベコベでした。

左図は修正後です。

今は高性能なデジタルストレージオシロスコープが格安(35K位)で入手できる時代なので、無理する必要はないかもしれませんがダメモトでチャレンジしてみます。(開き直り・・・)

ダメモトでケースを外してみたが

昭和の周波数カウンターのOVEN信号からJST-135用の外部基準信号を増幅するFET-AMPがどうにか動くようになりヤレヤレといったところです。

今度は以前から気になっていた2現象オシロスコープのトラブル解消に手を付けようとケースを外したはいいけれど、回路図もない・オシロスコープの動作原理も分からない状態です。(途中で頓挫する可能性大!!!)

現象としては説明が難しいのですが百聞は一見にしかず、動画を見てください。

どんなタイミングで起きるのか、あちこちのツマミを回したりするのですがサッパリつかめません。

安定しているときは何時間待っても症状が出ないので、これも困ったものです。

とにかく勉強するしかなさそうです。

右側内部です。

波形を見るための肝、ブラウン管が居座っています。

その下に、観測信号を時間軸で見るためのSWEEP基盤が裏表に2枚あります。

左側内部です。

上部にブラウン管に観測信号を出力する水平(X軸)・垂直(Y軸)出力部。

下部に観測信号を電圧軸で見るためのCH1・CH2基盤があります。

後方には、昭和のオシロスコープを取り扱う上で最も危険なブラウン管用の高電圧電源(数千ボルト)があります。

取扱説明書にブロックダイアグラムはありましたが回路図がないので、いつものようにネット検索で探しましたが、今回ばかりは見つかりません。

左の図をクリックすると「VP-5230S ブロックダイアグラム」が別タブで表示されます。

僅かばかりの古本を探していたら、なんと「オシロスコープマニュアル'81」が出てきました。

当時は題名で買ったのでしょうが、多分眺めただけでしょう。

この本のモデル解説は同じ松下通信工業製だったので、基本的な流れは勉強になりますが詳細となると難しいです。

昭和のオシロスコープのケースを開けてモデルの回路図(VP-5102B)と比べてみますが、型番が新しい(VP-5230S)だけあって回路図にはないICが使われています。

モデルの回路図から水平出力部と垂直出力部を推測しましたが、アベコベでした。

左図は修正後です。

今は高性能なデジタルストレージオシロスコープが格安(35K位)で入手できる時代なので、無理する必要はないかもしれませんがダメモトでチャレンジしてみます。(開き直り・・・)

コメントする