万策尽きた中華製BR5010から日本製S50VB60へ

【ディレーティングカーブ +30度余裕】

【覚え 「6月21日夏至 室温28.5℃」サーモスイッチの取付位置変更】

ブリッジダイオードが壊れるので有名なGSV-3000。

これまで

「サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ」

「電流制限素子による突入電流リミッタ」

「FANの常時強制空冷化」

「CPUグリス塗布」

「デジタル温度コントローラーによる過熱警報」

「USBカメラによる温度監視」

など熱源にこだわった対策をしてきましたが、万策尽きた感じです。

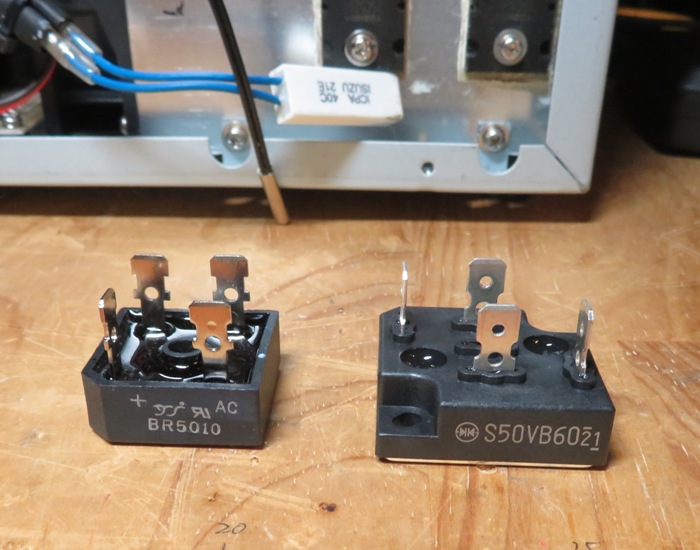

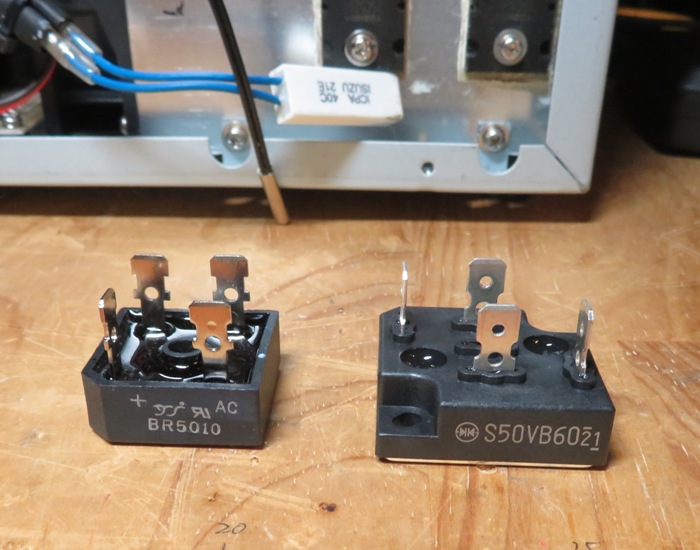

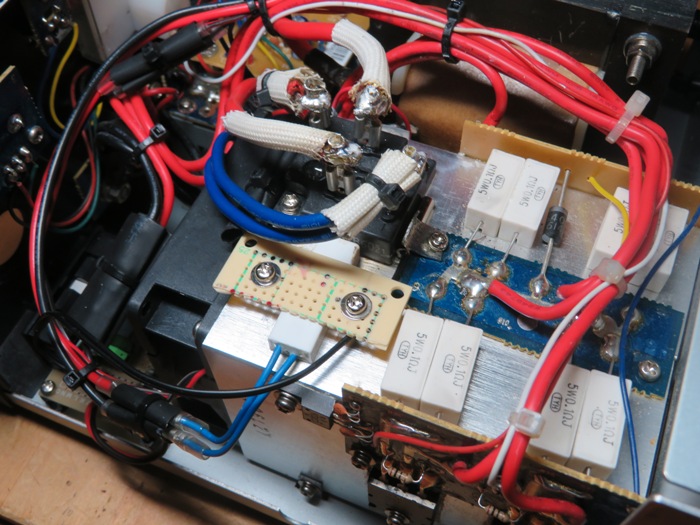

代用品として交換してきた「中華製BR5010」から「日本製S50VB60」へ、いよいよ真打登場。

意外と熱源問題ではないのかもしれませんが、取りあえず素子の交換です。(汗)

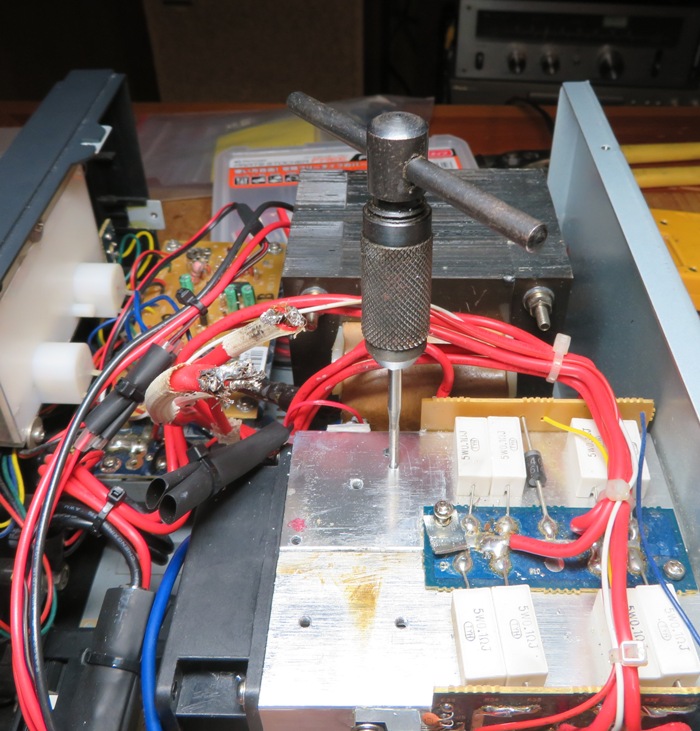

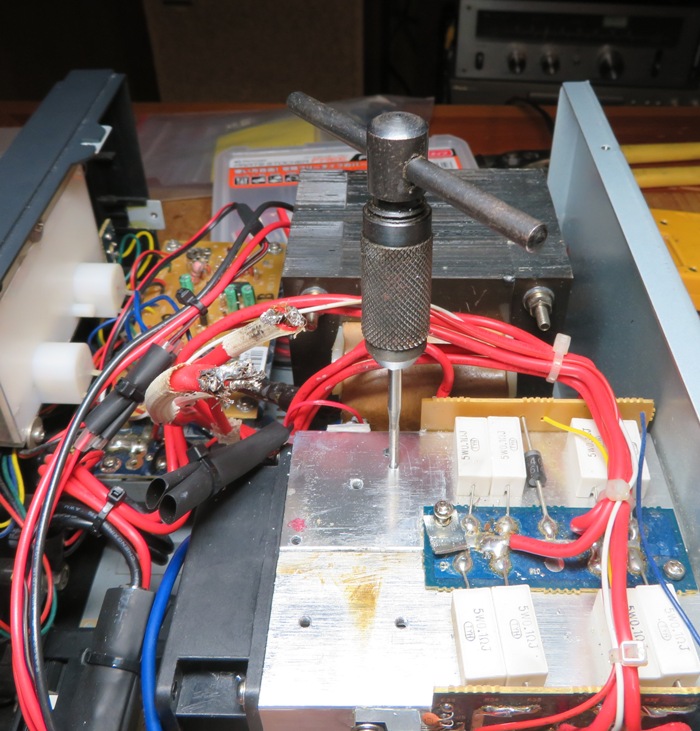

取付ネジが2か所になるので、ヒートシンクにタップを切ります。

度重なる交換で電線が短くなってしまったので、直付でなくファストン端子を使い、今後は差し替えできるようにします。

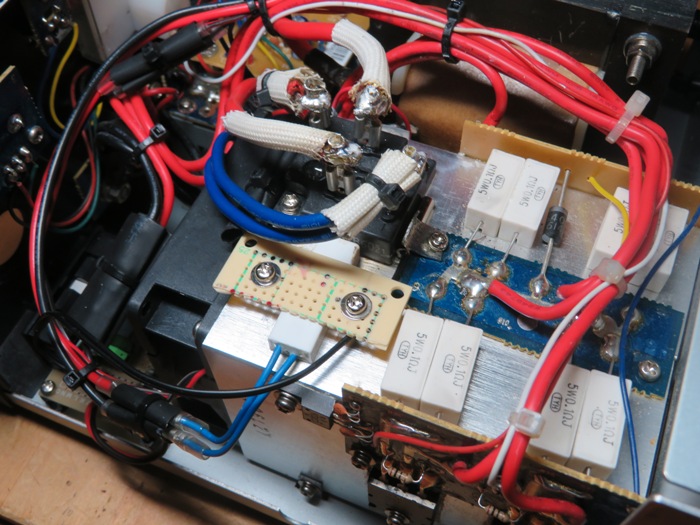

相変わらず太線のハンダ付けは難儀しますが、どうにか納まりました。

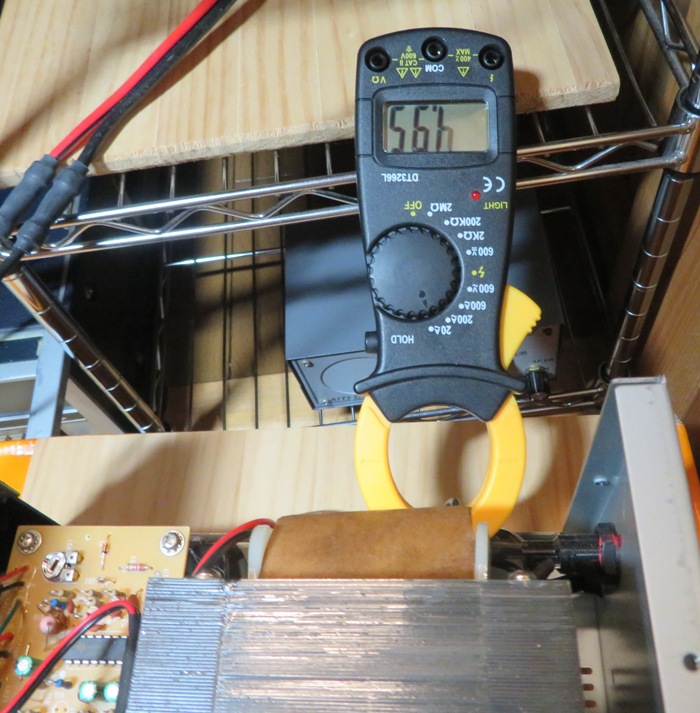

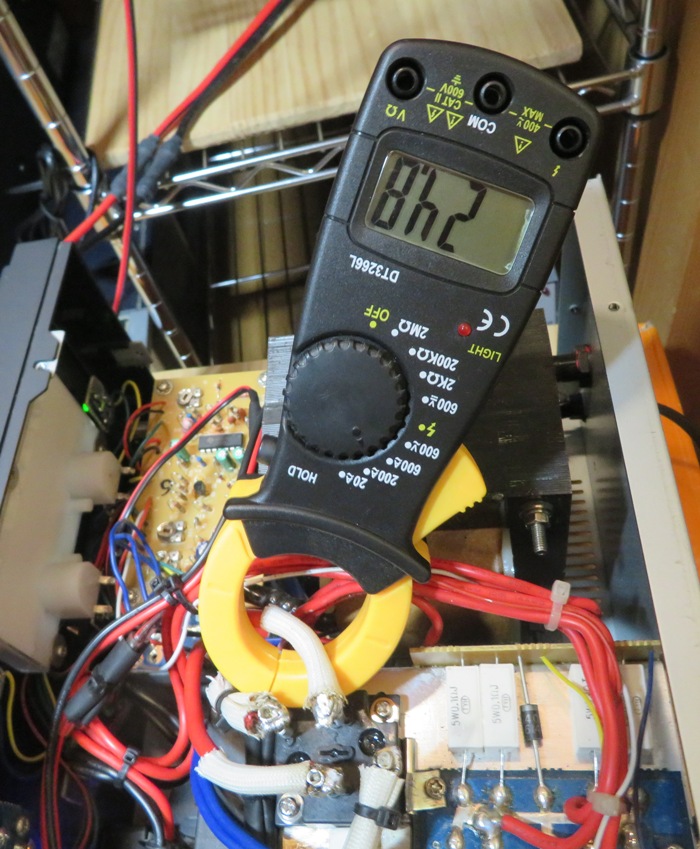

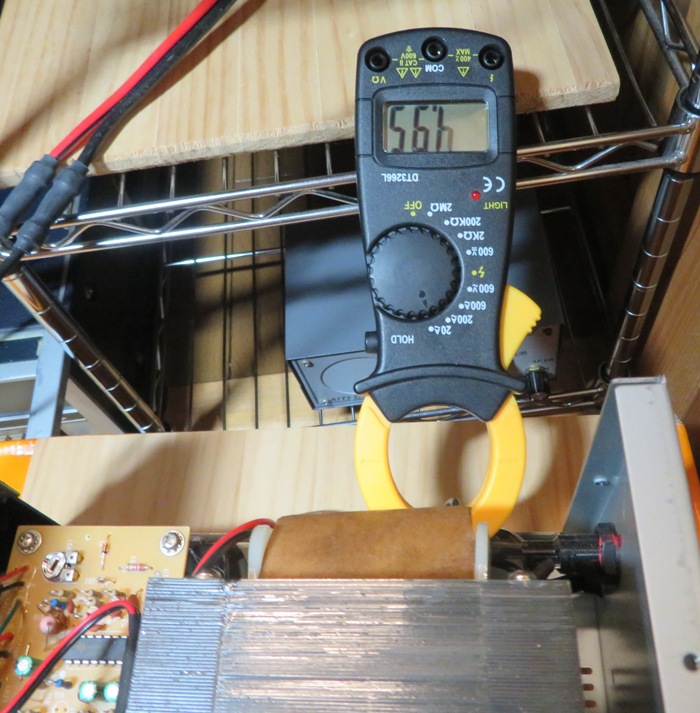

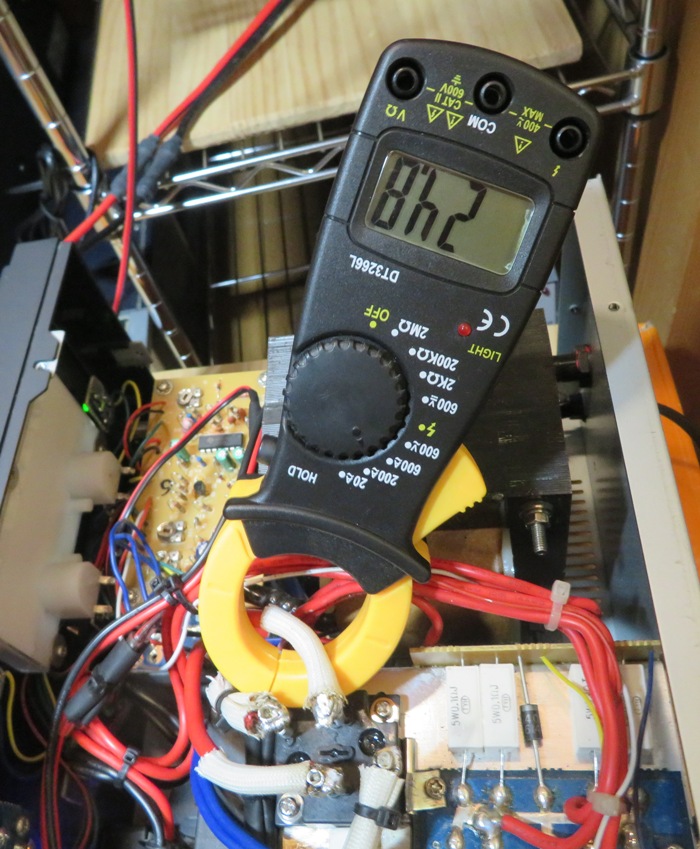

クランプメータはローカルOMさんからの借りものです。(またまたお世話になります)

ブリッジダイードの後ろに大容量コンデンサが付いているので、AC電流を測ってみると、

AC入力一次側 AC100V

受信時⇒0.77A(≒80W)

CWキャリア連続送信時⇒4.95A(≒500W)

AC出力二次側(ブリッジダイード入力)

受信時⇒AC19.0V AC3.7A(≒70W)

CWキャリア連続送信時⇒AC17.8V

AC24.8A(≒440W)

ブリッジダイオード出力(平滑コンデンサ)

受信時⇒DC24.2V(≒50W)

CWキャリア連続送信時⇒DC20.4V(≒410W)

DC出力 DC13.8V

受信時⇒2A(≒30W)

CWキャリア連続送信⇒20A(≒280W)

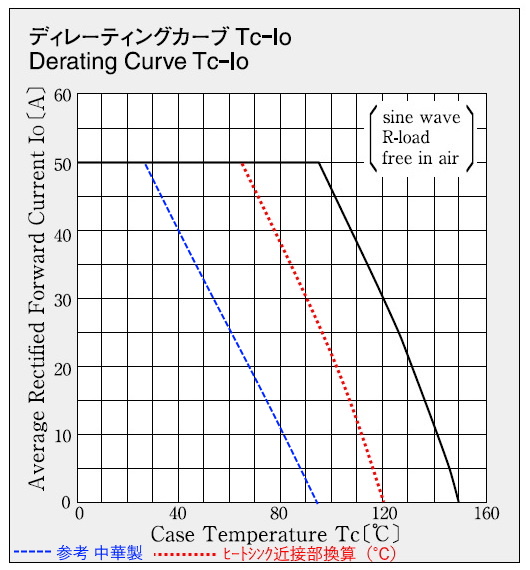

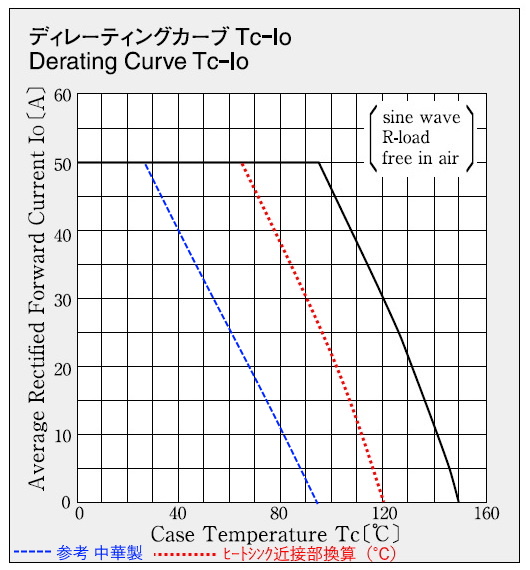

新電元工業 S50VB60のディレーティングカーブ。(ケース温度)

これまでの経験から、ヒートシンク近接部での温度換算で

30A⇒90℃、20A⇒100℃。

中華製の時のCWキャリア連続送信では、恐る恐るで5分間が限界でしたが、日本製は余裕です。

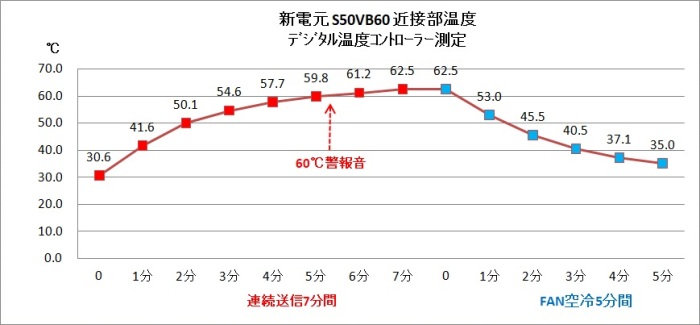

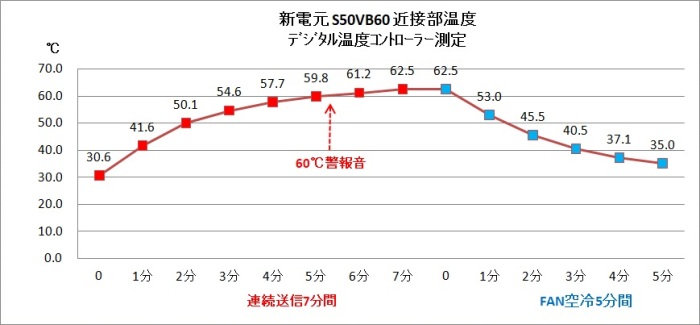

過熱警報設定温度は安全性から60℃(設定55℃+ヒステリシス5℃)としたので、CWキャリア連続送信7分間ですが、USBカメラの動画から簡単に記録が作れます。

真打登場で完結となるのか、はたまた全く違う原因なのか、年老いた田舎のラジオ少年は祈るばかりです。(アッサー)

【覚え 「6月21日夏至 室温28.5℃」サーモスイッチの取付位置変更】

6月21日夏至 室温28.5℃、いよいよ室内温度の影響が顕著になり、監視温度(ブリッジダイードの近接部温度)表示が、短時間で、FT8で55℃前後、CWキャリア連続では60℃超えとなります。

それでも日本製ブリッジダイードは、+30度以上のマージンがあるので安心ですが、GSV-3000の電源スイッチをOFFにしても「サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ」が働き放しで、自動電源OFFしなくなりました。

室内温度の影響でGSV-3000の内部温度が十分下がりきらないため(34.5℃)、サーモスイッチが完全OFFにならないようです。

対策としてサーモスイッチの取付位置を熱源であるブリッジダイオードから遠ざけたところ、完全OFF動作となり自動的に電源が落ちるようになりました。(ヤレヤレ)

【ディレーティングカーブ +30度余裕】

【覚え 「6月21日夏至 室温28.5℃」サーモスイッチの取付位置変更】

ブリッジダイオードが壊れるので有名なGSV-3000。

これまで

「サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ」

「電流制限素子による突入電流リミッタ」

「FANの常時強制空冷化」

「CPUグリス塗布」

「デジタル温度コントローラーによる過熱警報」

「USBカメラによる温度監視」

など熱源にこだわった対策をしてきましたが、万策尽きた感じです。

代用品として交換してきた「中華製BR5010」から「日本製S50VB60」へ、いよいよ真打登場。

意外と熱源問題ではないのかもしれませんが、取りあえず素子の交換です。(汗)

取付ネジが2か所になるので、ヒートシンクにタップを切ります。

度重なる交換で電線が短くなってしまったので、直付でなくファストン端子を使い、今後は差し替えできるようにします。

相変わらず太線のハンダ付けは難儀しますが、どうにか納まりました。

クランプメータはローカルOMさんからの借りものです。(またまたお世話になります)

ブリッジダイードの後ろに大容量コンデンサが付いているので、AC電流を測ってみると、

AC入力一次側 AC100V

受信時⇒0.77A(≒80W)

CWキャリア連続送信時⇒4.95A(≒500W)

AC出力二次側(ブリッジダイード入力)

受信時⇒AC19.0V AC3.7A(≒70W)

CWキャリア連続送信時⇒AC17.8V

AC24.8A(≒440W)

ブリッジダイオード出力(平滑コンデンサ)

受信時⇒DC24.2V(≒50W)

CWキャリア連続送信時⇒DC20.4V(≒410W)

DC出力 DC13.8V

受信時⇒2A(≒30W)

CWキャリア連続送信⇒20A(≒280W)

新電元工業 S50VB60のディレーティングカーブ。(ケース温度)

これまでの経験から、ヒートシンク近接部での温度換算で

30A⇒90℃、20A⇒100℃。

中華製の時のCWキャリア連続送信では、恐る恐るで5分間が限界でしたが、日本製は余裕です。

過熱警報設定温度は安全性から60℃(設定55℃+ヒステリシス5℃)としたので、CWキャリア連続送信7分間ですが、USBカメラの動画から簡単に記録が作れます。

真打登場で完結となるのか、はたまた全く違う原因なのか、年老いた田舎のラジオ少年は祈るばかりです。(アッサー)

【覚え 「6月21日夏至 室温28.5℃」サーモスイッチの取付位置変更】

6月21日夏至 室温28.5℃、いよいよ室内温度の影響が顕著になり、監視温度(ブリッジダイードの近接部温度)表示が、短時間で、FT8で55℃前後、CWキャリア連続では60℃超えとなります。

それでも日本製ブリッジダイードは、+30度以上のマージンがあるので安心ですが、GSV-3000の電源スイッチをOFFにしても「サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ」が働き放しで、自動電源OFFしなくなりました。

室内温度の影響でGSV-3000の内部温度が十分下がりきらないため(34.5℃)、サーモスイッチが完全OFFにならないようです。

対策としてサーモスイッチの取付位置を熱源であるブリッジダイオードから遠ざけたところ、完全OFF動作となり自動的に電源が落ちるようになりました。(ヤレヤレ)

コメントする