PCモニターで温度監視

【録画映像で、ゆっくり記録】

デジタル温度コントローラーを内蔵し、ブリッジダイオードの熱源監視ができるようになりましたが、その記録を残すのが大変。

GSV-3000を足元に設置しているので、丸窓内のLED温度表示を覗き込みながら、IC-7610・GSV-3000を操作し、PCモニターのTIME経過を見ながら紙に書いていました。

どうにも大変な作業なのでどうにかできないか考えたところ、「USBカメラ」で丸窓内のLED表示をPCモニターに写しだし、試験が終わってから録画機能のビデオをみて正確に温度変化を記録できるようになりました。

また、PCを操作しながら同時に温度モニターできるので、温度変化の傾向が分かり便利です。

【SSTV】

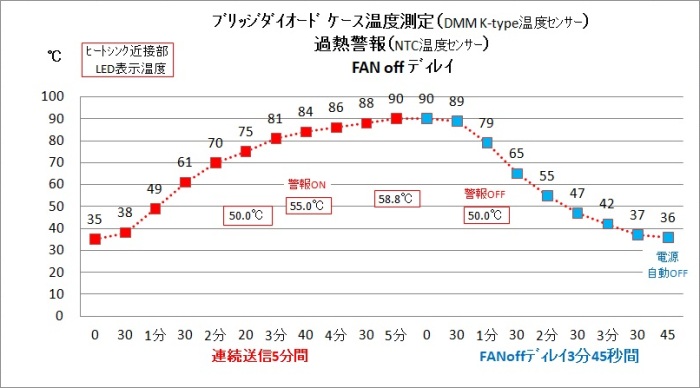

「Scottie2」送信は、1画像1分15秒ですが何回か繰り返しても警報は出ません。

「Scottie1」送信は、1画像1分55秒かかるので、LED表示温度は見る見るうちに50℃となり、2回目送信時は55℃を超え、見事に警報が発令されます。(汗)

【FT8】

15秒ごとの送受信なので、55℃超えには至りません。

【CW】

キャリア連続送信ではなく、通常の交信であれば55℃超えはありません。

【SSB】

全く問題がありません。

ただし、夏場の30℃超えを想定し、ファンヒーターの吹き出し口をGSV-3000に向けてやると、たちまちLED温度表示は上昇していきます。

ヒートシンク近接部のLED表示温度、警報ON 55℃(モジュール付属 NTC温度センサー)を基準に考えると、

+30℃ ⇒ ブリッジダーオード ケース温度(DMM付属 K-type温度センサー)

△15℃ ⇒ FAN off ディレイ サーモスイッチON(40℃)

LED表示温度≒60℃(ブリッジダーオードケース≒90℃ Io=25A時)が限界の様なので、夏場の長時間運用は要注意です。

それにしても、GSV-3000の定格とされている「出力電流:連続30A(13.8V時)8時間」、オリジナルのブリッジダイオード素子だとしても信じがたい年老いた田舎のラジオ少年です。・・・

【録画映像で、ゆっくり記録】

デジタル温度コントローラーを内蔵し、ブリッジダイオードの熱源監視ができるようになりましたが、その記録を残すのが大変。

GSV-3000を足元に設置しているので、丸窓内のLED温度表示を覗き込みながら、IC-7610・GSV-3000を操作し、PCモニターのTIME経過を見ながら紙に書いていました。

どうにも大変な作業なのでどうにかできないか考えたところ、「USBカメラ」で丸窓内のLED表示をPCモニターに写しだし、試験が終わってから録画機能のビデオをみて正確に温度変化を記録できるようになりました。

また、PCを操作しながら同時に温度モニターできるので、温度変化の傾向が分かり便利です。

【SSTV】

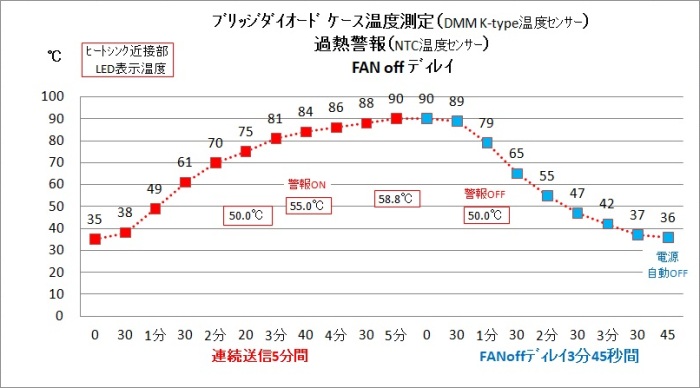

「Scottie2」送信は、1画像1分15秒ですが何回か繰り返しても警報は出ません。

「Scottie1」送信は、1画像1分55秒かかるので、LED表示温度は見る見るうちに50℃となり、2回目送信時は55℃を超え、見事に警報が発令されます。(汗)

【FT8】

15秒ごとの送受信なので、55℃超えには至りません。

【CW】

キャリア連続送信ではなく、通常の交信であれば55℃超えはありません。

【SSB】

全く問題がありません。

ただし、夏場の30℃超えを想定し、ファンヒーターの吹き出し口をGSV-3000に向けてやると、たちまちLED温度表示は上昇していきます。

ヒートシンク近接部のLED表示温度、警報ON 55℃(モジュール付属 NTC温度センサー)を基準に考えると、

+30℃ ⇒ ブリッジダーオード ケース温度(DMM付属 K-type温度センサー)

△15℃ ⇒ FAN off ディレイ サーモスイッチON(40℃)

LED表示温度≒60℃(ブリッジダーオードケース≒90℃ Io=25A時)が限界の様なので、夏場の長時間運用は要注意です。

それにしても、GSV-3000の定格とされている「出力電流:連続30A(13.8V時)8時間」、オリジナルのブリッジダイオード素子だとしても信じがたい年老いた田舎のラジオ少年です。・・・

コメントする