過去の故障時の連続送信を再現

【米国(CHINA) vs 中華 vs 日本】

【ディレーティングカーブ Tc-Io(ケース温度-出力電流)】

【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】

これまで4回もブリッジダイオードを交換する羽目になりましたが、代替品は4個とも中華製です。

破壊の原因をいろいろ考察してみますが、その根本はブリッジダイオードの素性にあるのかもしれません。

過去の故障時の連続送信を再現しながら、実際の温度を観測するのがベストだと思いますが、残念ながら測定センサーを持っていません。

そこで、3種類の連続送信試験を行い、GSV-3000の電源OFFから【サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ】で自動的にファンが停止するまでの時間を測定し、簡易的にヒートシンク部の過熱状態を比較してみます。

ただし、現在は電源ONで高速回転しますので、相対的なことしか言えません。

最初に壊れたブリッジダイオードですが、横に印刷してある内容から『①のVishay Intertechnology製』だと思われます。

購入から3年目(2021年1月)、オーディオアンプのインターフェア試験でCWキャリア100W連続送信を長時間繰り返した後、即座に電源OFFしたため冷却不足となり昇天しました。(空冷ファンOFFディレイ未設置)

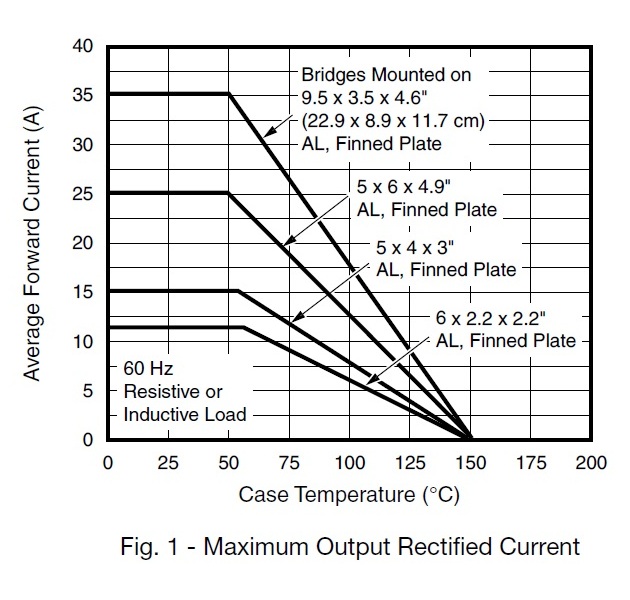

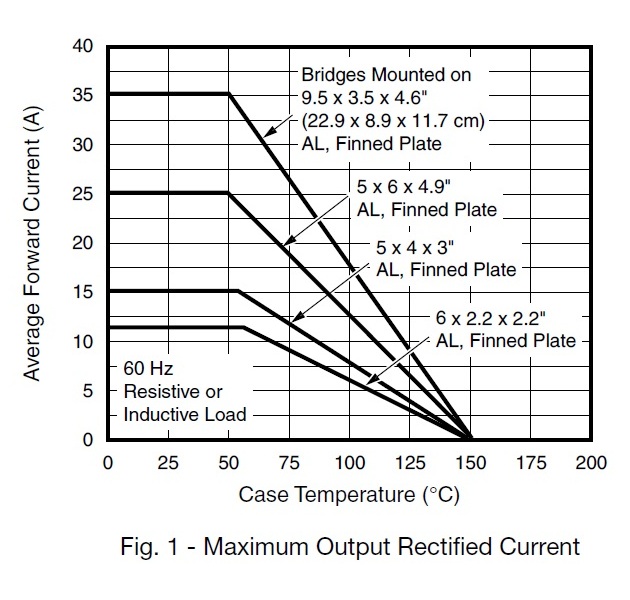

①GSV-3000素子同等品

米国 (CHINA)

メーカー Vishay Intertechnology

GBPC3504、35A 400V

温度ディレーティングは、30Aで約70℃

RS-onlineで@738

【再現試験 A】

14MHz CWキャリア100W連続送信⇒3分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF

⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分45秒

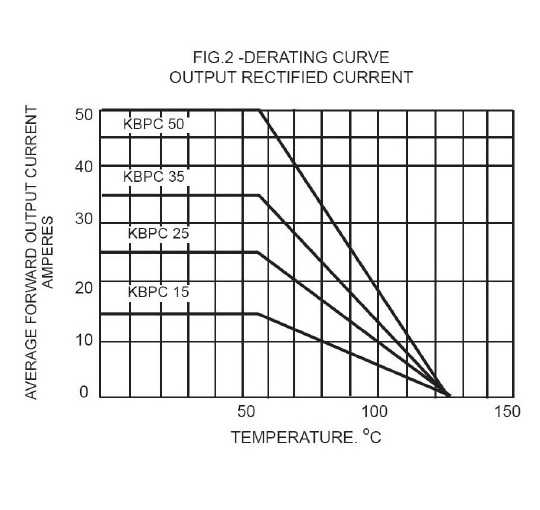

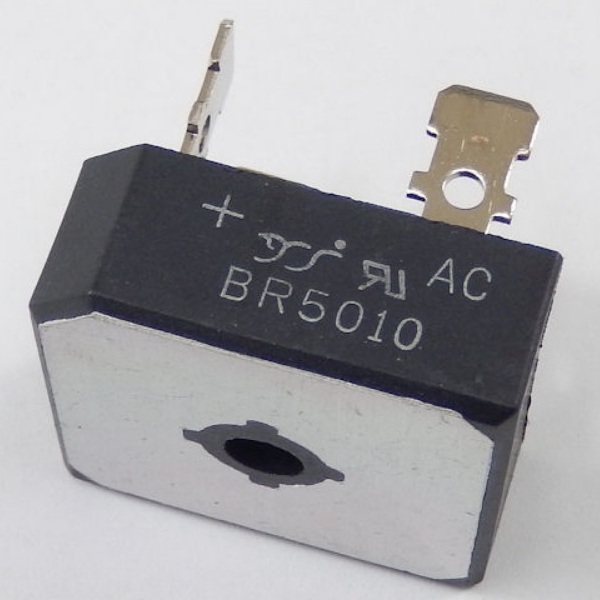

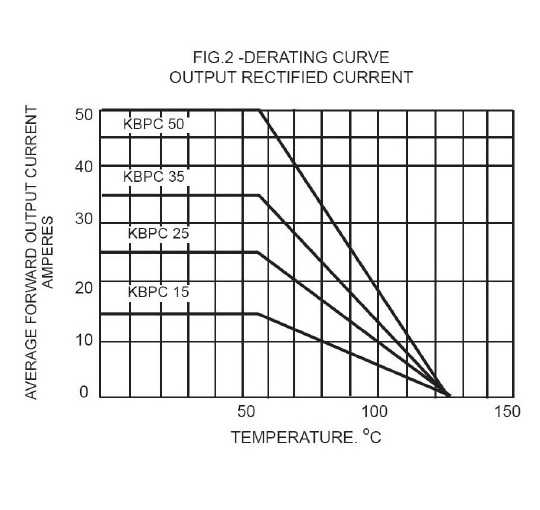

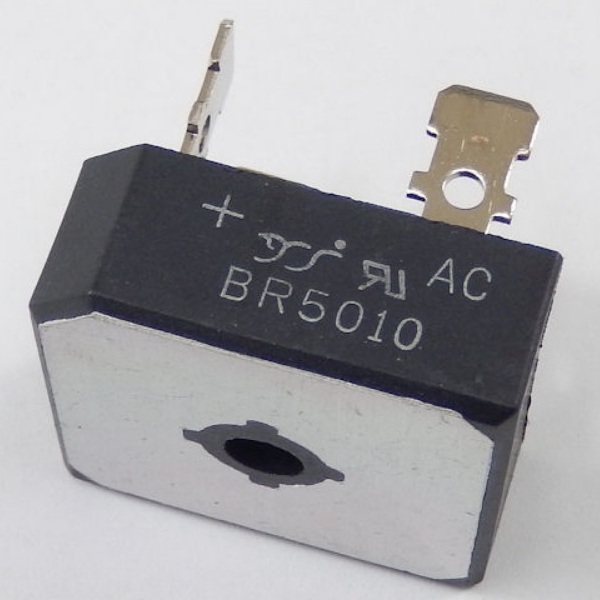

②故障時の代替品、中華製

メーカー Yangzhou Yangjie

KBPC BR5010、50A 1000V

温度ディレーティングは、30Aで約83℃

秋月電子で、@300

オリジナル素子が35Aで定格ギリギリだったため、代替品として購入しました。

2度目の故障は、日常のFT8長時間運用後の電源OFF時。

3度目の故障は、8月のSSTVコンテストでの長時間運用後の電源OFF時。(2020年コンテストは無事だった)

(いずれも空冷ファンOFFディレイ未設置)

【再現試験 B】

3.5MHz FT8 連続運用⇒30分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF

⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分

その後「空冷ファンOFFディレイ」を設置し、快適に運用。していたはずが、4度目の故障。

前記事のとおり、Scottie1モード送信途中で、驚愕の破裂。

【再現試験 C】

14MHz SSTV Scottie1モード2回連続送信⇒4分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF

⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 5分15秒

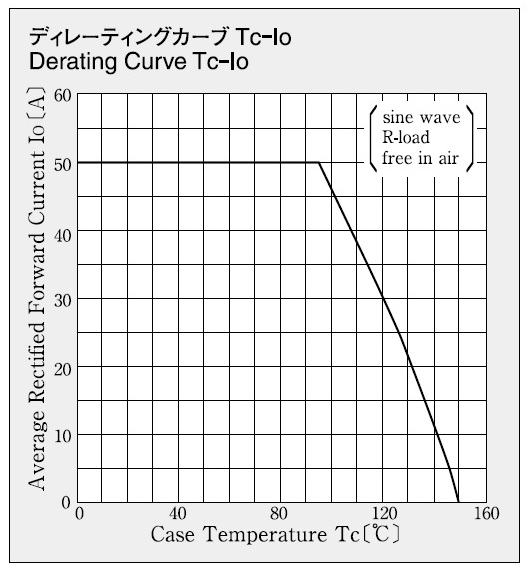

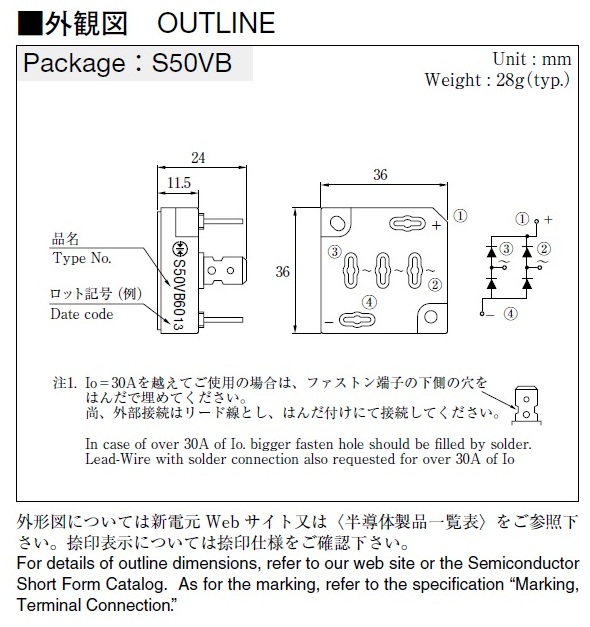

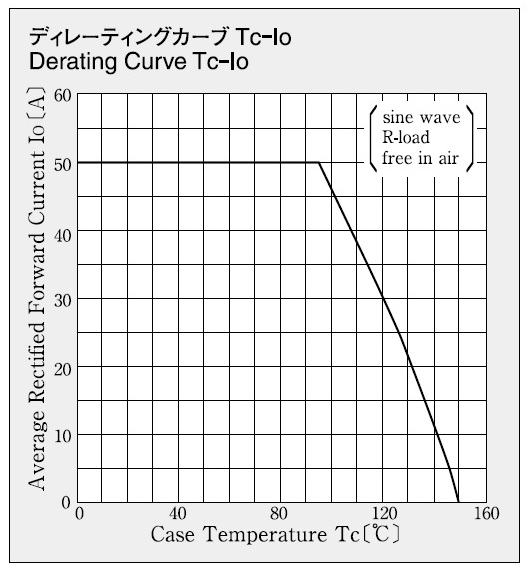

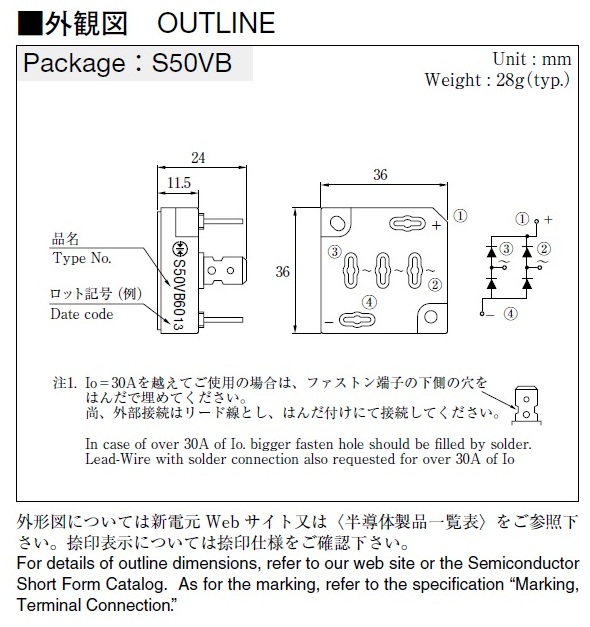

③今後の候補品、日本製

メーカー 新電元工業

S50VB60、50A 600V

温度ディレーティングは、30Aで120℃

RS-onlineで、@2,460

もしも5度目壊れたら、最有力候補の日本製です。(ちょっと高価ですが)

形状・寸法・ネジ位置が異なるので、工夫が必要です。(カイショウ)

④ファストン端子

Io=30Aを超える場合、外部接続はリード線とし、ハンダ付けにて接続

(Io=30A以下はファストン端子メス型の使用可)

実は、度重なるブリッジダイオード交換作業で、端子への太い配線が少しずつ短くなっていき、ハンダ付け処理の限界が近づいています。(苦)

GSV-3000の最大定格は「連続30A(13.8V時)8時間」となっていますが、IC-7610 100Wでは連続22Aです。

ということで、今後も度重なる交換が必要となったときには、ファストン端子を使おうかと考えています。

現状の「②KBPC5010 & 常時強制空冷 & 空冷ファンOFFディレイ」の組み合わせで長持ちしてくれるのがFBなんですが、これまでの経過から考えて中華製の劣化速度は不安です。

今度壊れるとしたら、4月頃・・・?(笑)

連続送信や長時間運用が続いた場合、肝心のIC-7610本体も冷えてから電源OFFした方が安全なので、シャックを離れる際には、もう5分間バンドサーフィンしてから全部の電源を落とすように心掛けたいと思います。(珍局が見つかるかもしれませんし・・・)

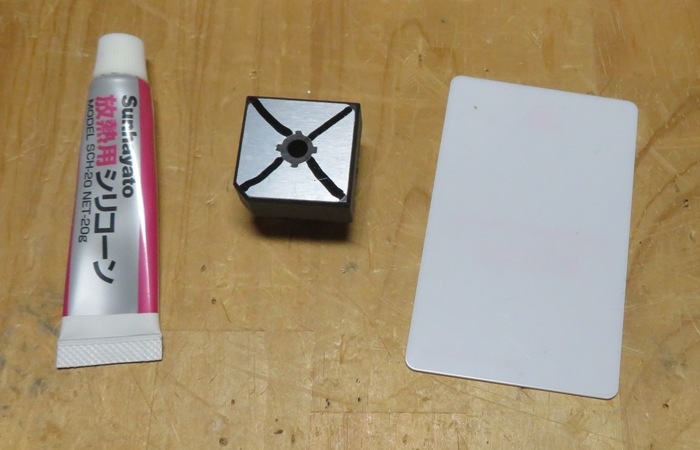

【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】

その後、CQ誌に記事を書かれているOMさんとQSOする機会があったので熱に関することを伺いました。

接合温度・熱抵抗・熱損失の関係など話していただきましたが、年老いた田舎のラジオ少年の勉強不足が露呈するばかり。(汗)

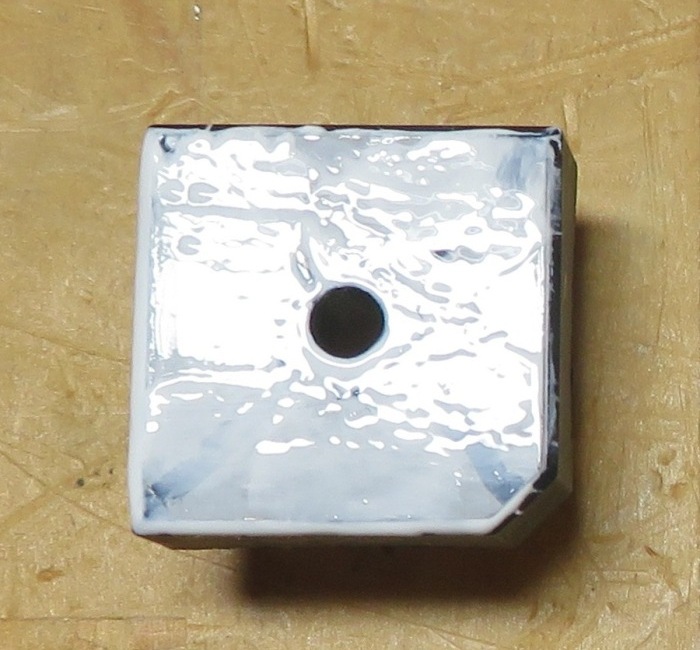

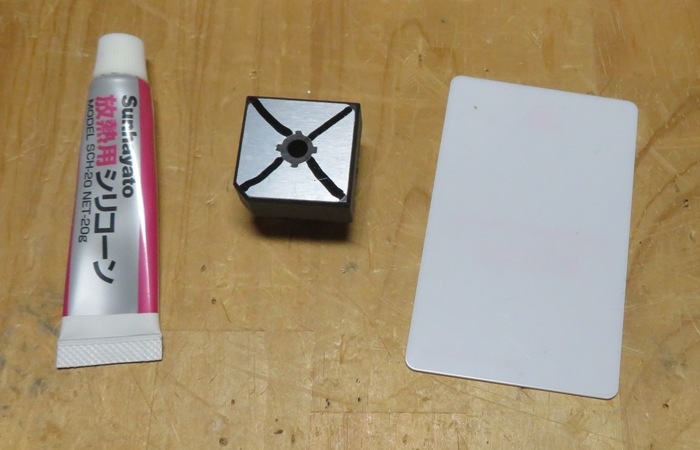

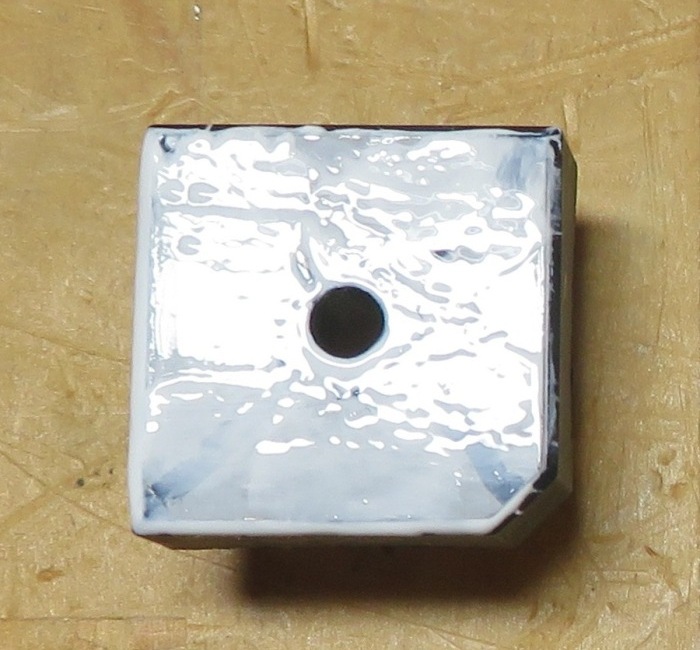

その中で、分かり安かったのは「シリコーングリスの塗り方」で、放熱を思うばかりに厚く塗りすぎると逆効果とのこと。

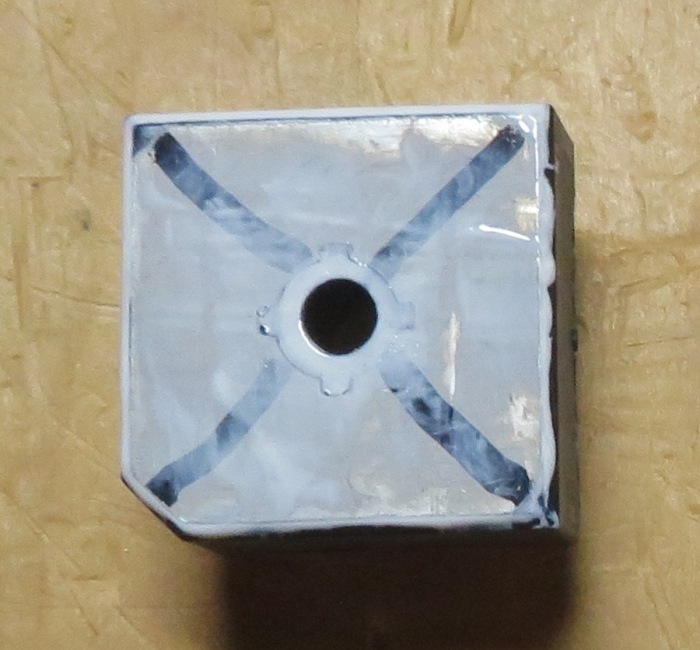

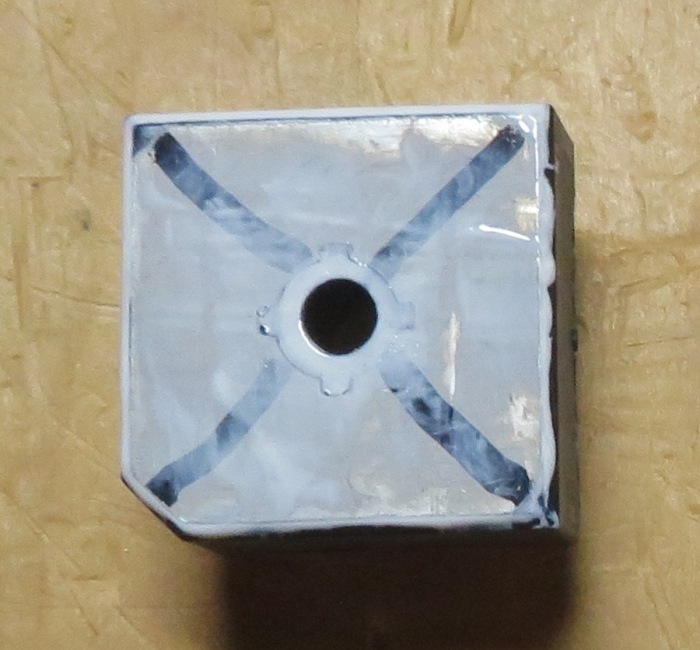

塗り方はシンプルで、塗布面(素子面とヒートシンク面)にマジックで×印を書いておき、その×印が薄く見える程度に塗るというものです。(なーるほど)

塗り方を試してみましたが、前回はこのくらい塗っていたかもしれません。

4回目の暴発は、厚塗りが主因だったかもしれません。(汗)

薄めのプラスチックカードで均してみましたが、ちょっと削り過ぎでしょうか?

【米国(CHINA) vs 中華 vs 日本】

【ディレーティングカーブ Tc-Io(ケース温度-出力電流)】

【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】

これまで4回もブリッジダイオードを交換する羽目になりましたが、代替品は4個とも中華製です。

破壊の原因をいろいろ考察してみますが、その根本はブリッジダイオードの素性にあるのかもしれません。

過去の故障時の連続送信を再現しながら、実際の温度を観測するのがベストだと思いますが、残念ながら測定センサーを持っていません。

そこで、3種類の連続送信試験を行い、GSV-3000の電源OFFから【サーモスイッチによる空冷ファンOFFディレイ】で自動的にファンが停止するまでの時間を測定し、簡易的にヒートシンク部の過熱状態を比較してみます。

ただし、現在は電源ONで高速回転しますので、相対的なことしか言えません。

最初に壊れたブリッジダイオードですが、横に印刷してある内容から『①のVishay Intertechnology製』だと思われます。

購入から3年目(2021年1月)、オーディオアンプのインターフェア試験でCWキャリア100W連続送信を長時間繰り返した後、即座に電源OFFしたため冷却不足となり昇天しました。(空冷ファンOFFディレイ未設置)

①GSV-3000素子同等品

米国 (CHINA)

メーカー Vishay Intertechnology

GBPC3504、35A 400V

温度ディレーティングは、30Aで約70℃

RS-onlineで@738

【再現試験 A】

14MHz CWキャリア100W連続送信⇒3分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF

⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分45秒

②故障時の代替品、中華製

メーカー Yangzhou Yangjie

KBPC BR5010、50A 1000V

温度ディレーティングは、30Aで約83℃

秋月電子で、@300

オリジナル素子が35Aで定格ギリギリだったため、代替品として購入しました。

2度目の故障は、日常のFT8長時間運用後の電源OFF時。

3度目の故障は、8月のSSTVコンテストでの長時間運用後の電源OFF時。(2020年コンテストは無事だった)

(いずれも空冷ファンOFFディレイ未設置)

【再現試験 B】

3.5MHz FT8 連続運用⇒30分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF

⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 3分

その後「空冷ファンOFFディレイ」を設置し、快適に運用。していたはずが、4度目の故障。

前記事のとおり、Scottie1モード送信途中で、驚愕の破裂。

【再現試験 C】

14MHz SSTV Scottie1モード2回連続送信⇒4分間 ⇒IC-7610電源OFF⇒GSV-3000電源OFF

⇒空冷ファンOFFディレイ作動 ⇒自動停止時間 5分15秒

③今後の候補品、日本製

メーカー 新電元工業

S50VB60、50A 600V

温度ディレーティングは、30Aで120℃

RS-onlineで、@2,460

もしも5度目壊れたら、最有力候補の日本製です。(ちょっと高価ですが)

形状・寸法・ネジ位置が異なるので、工夫が必要です。(カイショウ)

④ファストン端子

Io=30Aを超える場合、外部接続はリード線とし、ハンダ付けにて接続

(Io=30A以下はファストン端子メス型の使用可)

実は、度重なるブリッジダイオード交換作業で、端子への太い配線が少しずつ短くなっていき、ハンダ付け処理の限界が近づいています。(苦)

GSV-3000の最大定格は「連続30A(13.8V時)8時間」となっていますが、IC-7610 100Wでは連続22Aです。

ということで、今後も度重なる交換が必要となったときには、ファストン端子を使おうかと考えています。

現状の「②KBPC5010 & 常時強制空冷 & 空冷ファンOFFディレイ」の組み合わせで長持ちしてくれるのがFBなんですが、これまでの経過から考えて中華製の劣化速度は不安です。

今度壊れるとしたら、4月頃・・・?(笑)

連続送信や長時間運用が続いた場合、肝心のIC-7610本体も冷えてから電源OFFした方が安全なので、シャックを離れる際には、もう5分間バンドサーフィンしてから全部の電源を落とすように心掛けたいと思います。(珍局が見つかるかもしれませんし・・・)

【追記 シリコーングリスの塗り方が原因かも?】

その後、CQ誌に記事を書かれているOMさんとQSOする機会があったので熱に関することを伺いました。

接合温度・熱抵抗・熱損失の関係など話していただきましたが、年老いた田舎のラジオ少年の勉強不足が露呈するばかり。(汗)

その中で、分かり安かったのは「シリコーングリスの塗り方」で、放熱を思うばかりに厚く塗りすぎると逆効果とのこと。

塗り方はシンプルで、塗布面(素子面とヒートシンク面)にマジックで×印を書いておき、その×印が薄く見える程度に塗るというものです。(なーるほど)

塗り方を試してみましたが、前回はこのくらい塗っていたかもしれません。

4回目の暴発は、厚塗りが主因だったかもしれません。(汗)

薄めのプラスチックカードで均してみましたが、ちょっと削り過ぎでしょうか?

コメントする