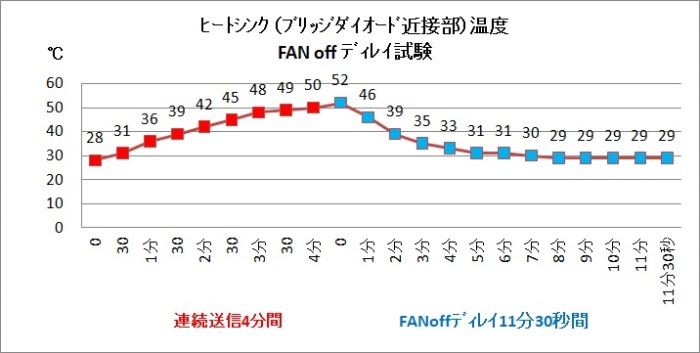

FAN off ディレイ試験

【素子温度特性と室内温度】

【追試験 FAN排気口温度】

前記事でブリッジダイオード素子を比較する限り、温度ディレーティング特性が群を抜いている日本製の素子に交換するのが早道のようです。

ですがその前に、ローカルOMさんからヒントを頂いた熱源を測定して、中華製素子(BR5010)の耐久性を探ってみたいと思います。

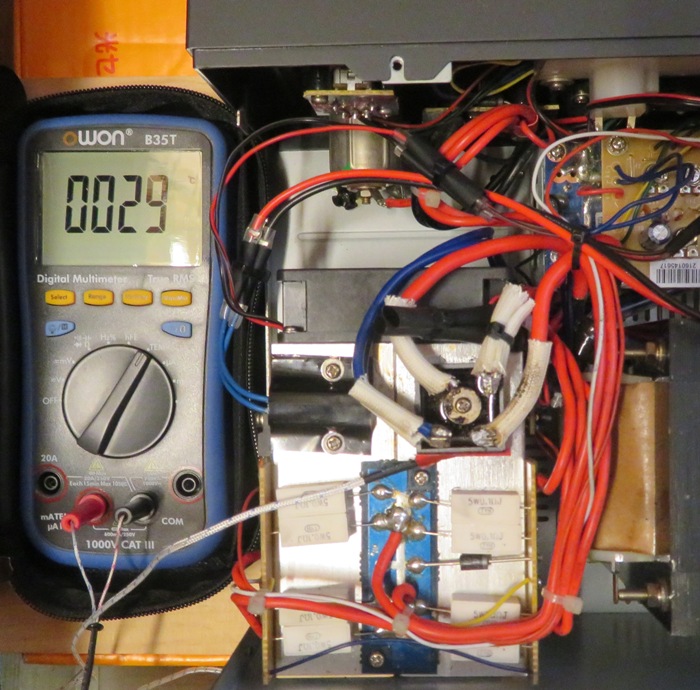

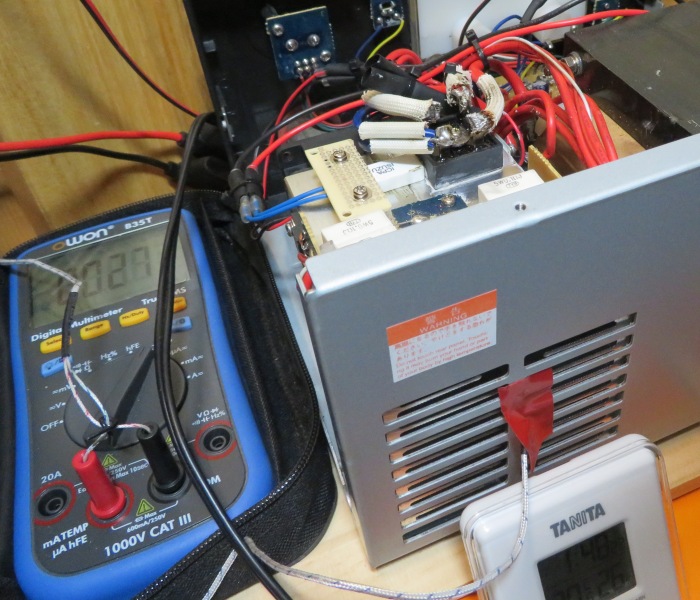

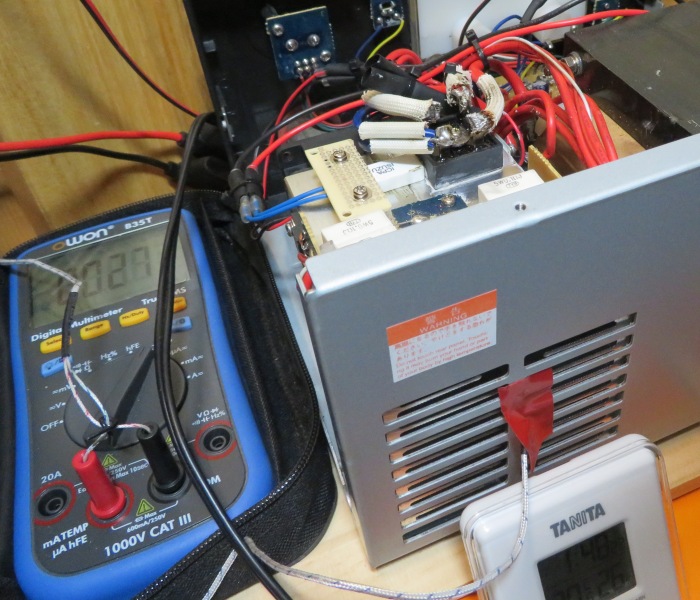

といっても測定器となる温度センサーを持っていないので、デジタルマルチメーターに付属している温度センサーと室内温度計を比較してみます。

温度表示が2℃ほど高めですが、相対的な比較には使えそうです。

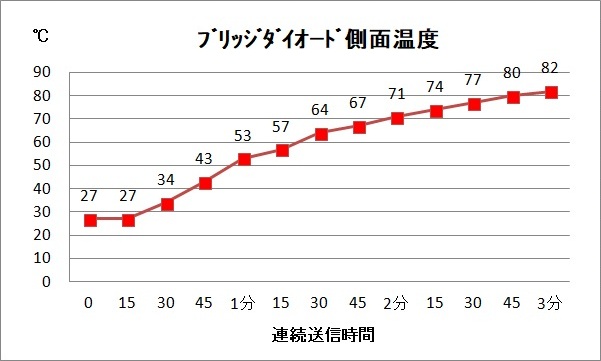

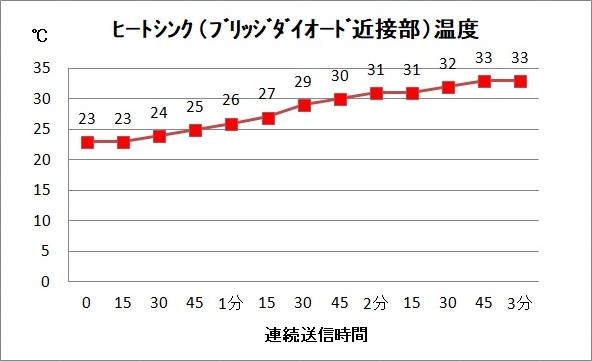

温度センサーをブリッジダイオードの側面及びヒートシンク近接部に貼り付け、CWキャリア100W連続送信時の温度を測定してみます。

ブリッジダイオード暴発の悪夢がよみがえるので、ケースを開けたまま慎重に行います。

なおDMM温度表示が送信時のインターフェアで低く表示されるので、グラフ上は測定値を補正しています。

測定環境①

室温⇒11℃

ケース⇒解放

受信待機時温度⇒27℃

FAN⇒強制空冷

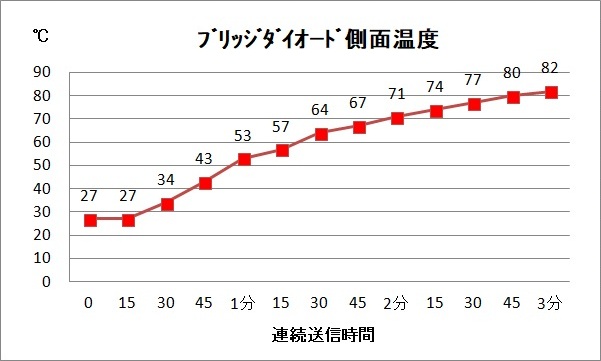

結果①

送信1分後⇒53℃

送信2分後⇒71℃

送信3分後⇒82℃

測定環境②

室温⇒13℃

ケース⇒解放

受信待機時温度⇒23℃

FAN⇒強制空冷

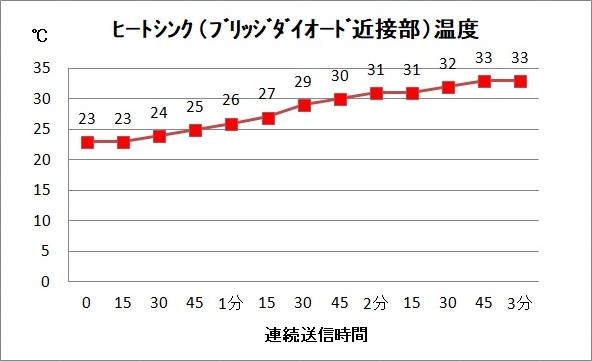

結果②

送信1分後⇒26℃

送信2分後⇒31℃

送信3分後⇒33℃

中華製素子のTc-Io特性ではケース温度「20A時 97℃」なので、今回の測定で「82℃」という数値を見ると、これ以上の使い方は危険なようです。

また、室温が低くケース解放状態なので、ヒートシンク部の温度は上がらず、サーモスイッチ(40℃ ON)は反応しませんでした。

試験的に、室温を上げた状態でサーモスイッチ(30℃ ON)に換えたところ早い段階で反応しましたが、筐体内温度が下がりきらずサーモスイッチがoffになりませんでした。

夏の30℃超えの室内では、サーモスイッチが反応して勝手に電源が入ると危険なので、「サーモスイッチ 30℃ ON」の使用は却下です。

ケース温度が「82℃」もあるのに、ヒートシンク近接部温度が「33℃」と50度も低かったのは意外でした。

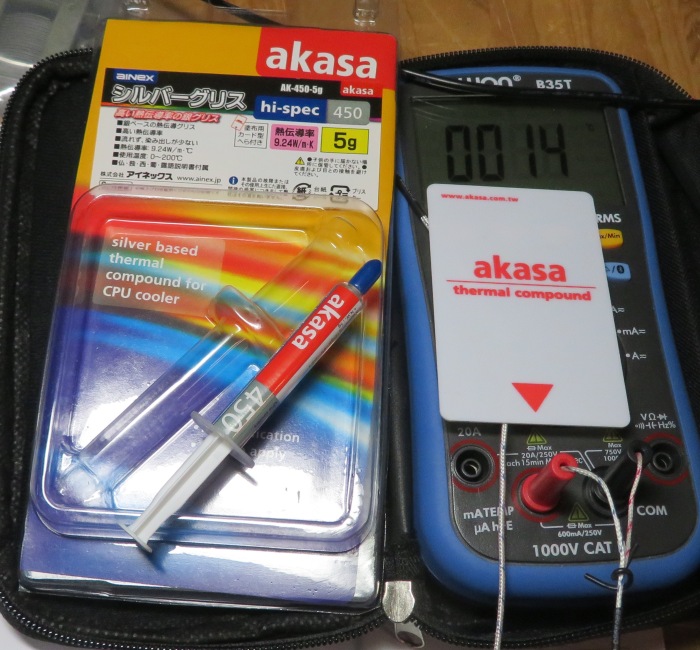

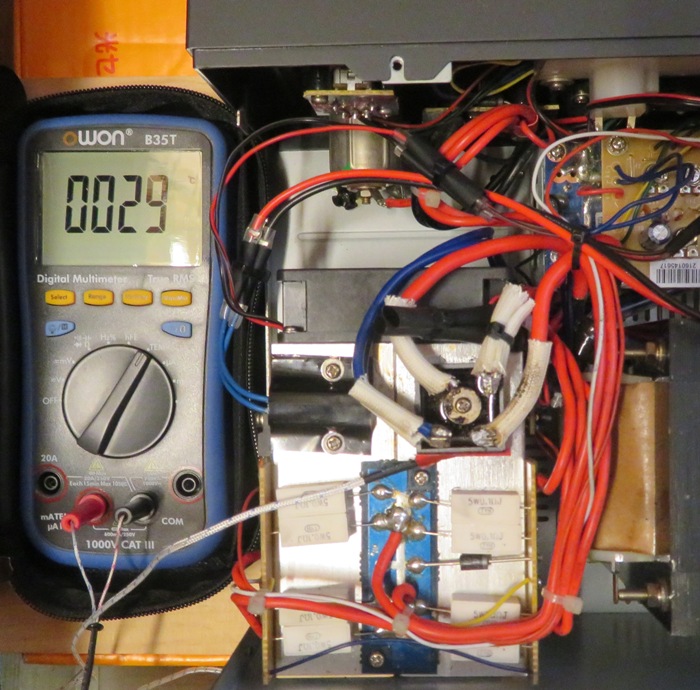

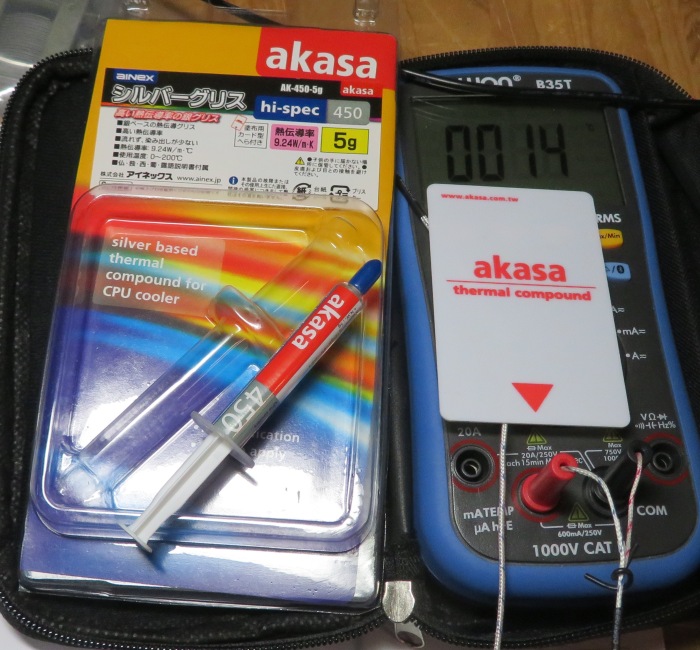

放熱用グリスは「サンハヤト放熱用シリコーングリス SCH-20」を使っていますが、手持ちのCPU用グリス「アイネックス シルバーグリス AK-450-5g」に塗り替えました。

銀ベースの熱伝導グリス

熱伝導率 9.24W/m・℃

使用温度 0~200℃

「参考 SCH-20 0.84W/m・K」

今までの測定は、熱源への影響を抑えるために室内暖房をしていません。

しかし現実の運用では、夏の室温30℃超えという厳しい環境下で素子破壊は起こっています。

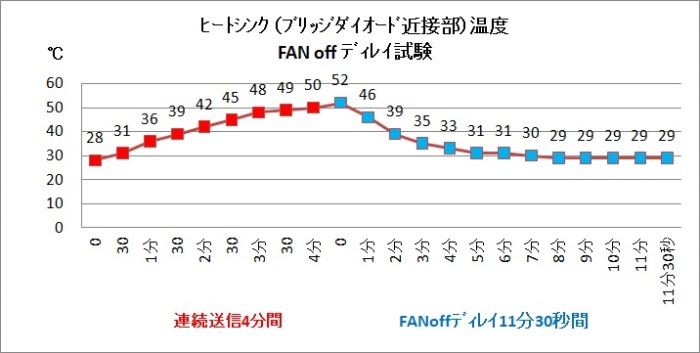

今度は、ケースを閉じて、室温を20℃まで上げてから試験を始めます。

測定環境③

室温⇒20℃

ケース⇒閉じ

放熱⇒CPU用シルバーグリス

受信待機時温度⇒28℃

FAN⇒強制空冷

結果③

送信3分後⇒48℃

②と比べて、筐体内温度上昇分を差し引いたとしても、熱伝導効果はCPU用シルバーグリスの方が大きいようです。

送信4分後⇒50℃

連続送信STOP・IC-7610電源off

FAN off ディレイ作動⇒52℃

空冷5分後⇒31℃

空冷11分30秒後⇒電源自動off

通常運用では5分以内に電源自動offするのですが、今回は強制暖房で筐体内が温度上昇しているようです。

サーモスイッチの仕様を見ると、「設定温度公差±4℃」「ディファレンシャル(動作温度と復帰温度の差)5±2℃」という項目があるので、あまりシビアに考えない方が良いかもしれません。

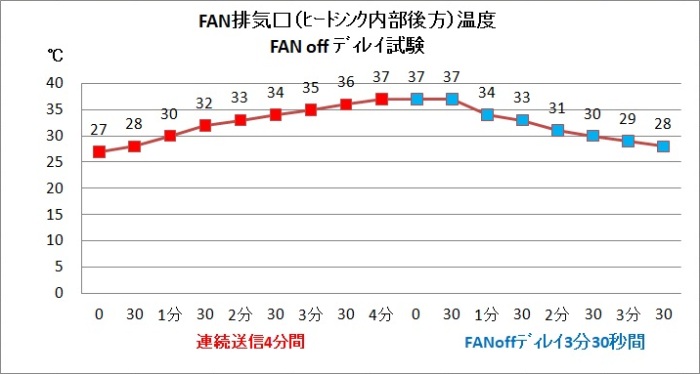

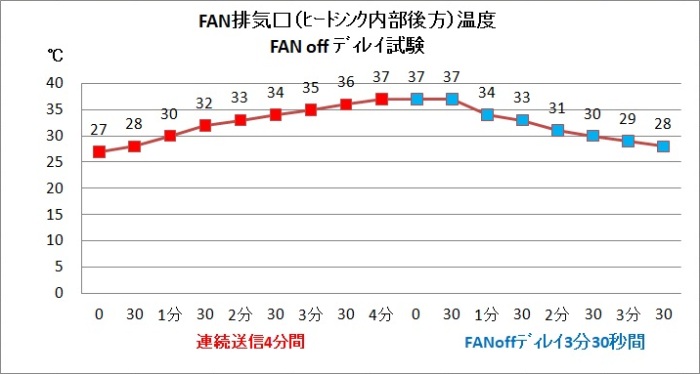

【追試験 FAN排気口(ヒートシンク内部後方)温度】

また、サーモスタットの取付位置(ブリッジダイオードまでの距離)によって熱伝導が大幅に変わってきました。

サーモスイッチ取付位置(遠)⇒ヒートシンク後方に合わせる⇒サーモスイッチ反応なし

サーモスイッチ取付位置(中)⇒止め板後方に合わせる⇒サーモスイッチ反応なし

サーモスイッチ取付位置(近)⇒ブリッジダイオード最接近⇒FAN off ディレイ作動

測定環境④

サーモスイッチ取付位置⇒ブリッジダイオード最接近

室温⇒23℃

ケース⇒閉じ

放熱⇒CPU用シルバーグリス

受信待機時温度⇒27℃

FAN⇒強制空冷

結果④

送信3分後⇒35℃

送信4分後⇒37℃

連続送信STOP・IC-7610電源off

FAN off ディレイ作動⇒37℃

空冷3分30秒後⇒28℃⇒電源自動off

今回の追試験で、CWキャリア100W連続送信4分間を「4回」も、暴発を恐れながらも続けましたが素子の寿命が縮まったかも。・・・(汗)

さっさと日本製素子に換えてしまえば悩むことはなくなりそうですが、アマチュア無線偽士?の性か、1ヶ月にわたる真夏のSSTVコンテストに再チャレンジするか迷う年老いた田舎のラジオ少年です。・・・(苦)

【素子温度特性と室内温度】

【追試験 FAN排気口温度】

前記事でブリッジダイオード素子を比較する限り、温度ディレーティング特性が群を抜いている日本製の素子に交換するのが早道のようです。

ですがその前に、ローカルOMさんからヒントを頂いた熱源を測定して、中華製素子(BR5010)の耐久性を探ってみたいと思います。

といっても測定器となる温度センサーを持っていないので、デジタルマルチメーターに付属している温度センサーと室内温度計を比較してみます。

温度表示が2℃ほど高めですが、相対的な比較には使えそうです。

温度センサーをブリッジダイオードの側面及びヒートシンク近接部に貼り付け、CWキャリア100W連続送信時の温度を測定してみます。

ブリッジダイオード暴発の悪夢がよみがえるので、ケースを開けたまま慎重に行います。

なおDMM温度表示が送信時のインターフェアで低く表示されるので、グラフ上は測定値を補正しています。

測定環境①

室温⇒11℃

ケース⇒解放

受信待機時温度⇒27℃

FAN⇒強制空冷

結果①

送信1分後⇒53℃

送信2分後⇒71℃

送信3分後⇒82℃

測定環境②

室温⇒13℃

ケース⇒解放

受信待機時温度⇒23℃

FAN⇒強制空冷

結果②

送信1分後⇒26℃

送信2分後⇒31℃

送信3分後⇒33℃

中華製素子のTc-Io特性ではケース温度「20A時 97℃」なので、今回の測定で「82℃」という数値を見ると、これ以上の使い方は危険なようです。

また、室温が低くケース解放状態なので、ヒートシンク部の温度は上がらず、サーモスイッチ(40℃ ON)は反応しませんでした。

試験的に、室温を上げた状態でサーモスイッチ(30℃ ON)に換えたところ早い段階で反応しましたが、筐体内温度が下がりきらずサーモスイッチがoffになりませんでした。

夏の30℃超えの室内では、サーモスイッチが反応して勝手に電源が入ると危険なので、「サーモスイッチ 30℃ ON」の使用は却下です。

ケース温度が「82℃」もあるのに、ヒートシンク近接部温度が「33℃」と50度も低かったのは意外でした。

放熱用グリスは「サンハヤト放熱用シリコーングリス SCH-20」を使っていますが、手持ちのCPU用グリス「アイネックス シルバーグリス AK-450-5g」に塗り替えました。

銀ベースの熱伝導グリス

熱伝導率 9.24W/m・℃

使用温度 0~200℃

「参考 SCH-20 0.84W/m・K」

今までの測定は、熱源への影響を抑えるために室内暖房をしていません。

しかし現実の運用では、夏の室温30℃超えという厳しい環境下で素子破壊は起こっています。

今度は、ケースを閉じて、室温を20℃まで上げてから試験を始めます。

測定環境③

室温⇒20℃

ケース⇒閉じ

放熱⇒CPU用シルバーグリス

受信待機時温度⇒28℃

FAN⇒強制空冷

結果③

送信3分後⇒48℃

②と比べて、筐体内温度上昇分を差し引いたとしても、熱伝導効果はCPU用シルバーグリスの方が大きいようです。

送信4分後⇒50℃

連続送信STOP・IC-7610電源off

FAN off ディレイ作動⇒52℃

空冷5分後⇒31℃

空冷11分30秒後⇒電源自動off

通常運用では5分以内に電源自動offするのですが、今回は強制暖房で筐体内が温度上昇しているようです。

サーモスイッチの仕様を見ると、「設定温度公差±4℃」「ディファレンシャル(動作温度と復帰温度の差)5±2℃」という項目があるので、あまりシビアに考えない方が良いかもしれません。

【追試験 FAN排気口(ヒートシンク内部後方)温度】

また、サーモスタットの取付位置(ブリッジダイオードまでの距離)によって熱伝導が大幅に変わってきました。

サーモスイッチ取付位置(遠)⇒ヒートシンク後方に合わせる⇒サーモスイッチ反応なし

サーモスイッチ取付位置(中)⇒止め板後方に合わせる⇒サーモスイッチ反応なし

サーモスイッチ取付位置(近)⇒ブリッジダイオード最接近⇒FAN off ディレイ作動

測定環境④

サーモスイッチ取付位置⇒ブリッジダイオード最接近

室温⇒23℃

ケース⇒閉じ

放熱⇒CPU用シルバーグリス

受信待機時温度⇒27℃

FAN⇒強制空冷

結果④

送信3分後⇒35℃

送信4分後⇒37℃

連続送信STOP・IC-7610電源off

FAN off ディレイ作動⇒37℃

空冷3分30秒後⇒28℃⇒電源自動off

今回の追試験で、CWキャリア100W連続送信4分間を「4回」も、暴発を恐れながらも続けましたが素子の寿命が縮まったかも。・・・(汗)

さっさと日本製素子に換えてしまえば悩むことはなくなりそうですが、アマチュア無線偽士?の性か、1ヶ月にわたる真夏のSSTVコンテストに再チャレンジするか迷う年老いた田舎のラジオ少年です。・・・(苦)

コメントする