【J-FETピアースGS発振回路 入力容量:浮流容量】

その18「ついにLockしたー!!」は何だったのか??

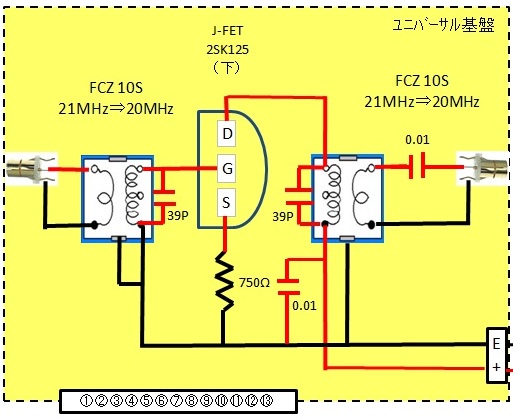

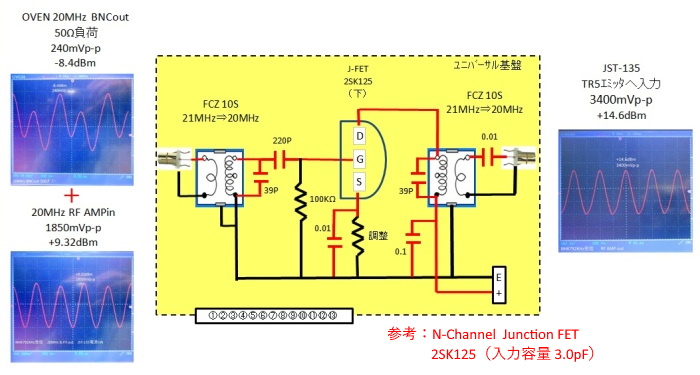

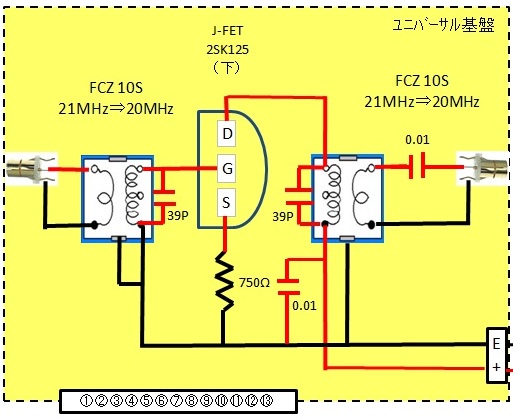

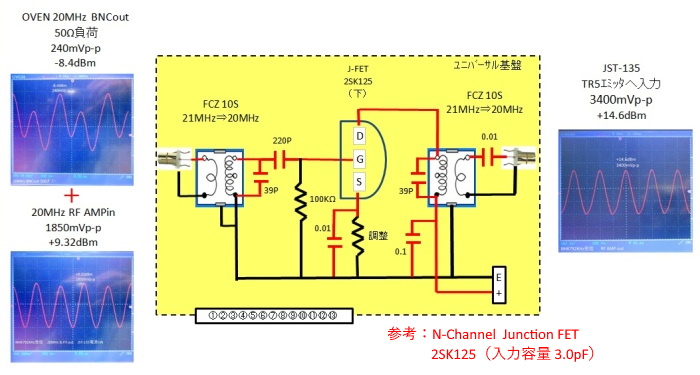

昭和の周波数カウンターその18話で、「OVEN高調波の20MHzをB.P.F.で抽出、2SK125 RF-AMPで増幅し、外部基準信号を生成」。

紆余曲折はあったものの、JST-135へ注入したところ目論見通り「ついにLockしたー!!」、と喜んだのは2019年5月のこと。

そして今日までJST-135は外部基準信号で動作しているので何も問題ないはずでした。

ところが、たった1石のRF-AMPですが、たまたま使ったのが手持ちの「J-FET 2SK125」だったために、またしても迷い道に入りました。(とほほ・・・)

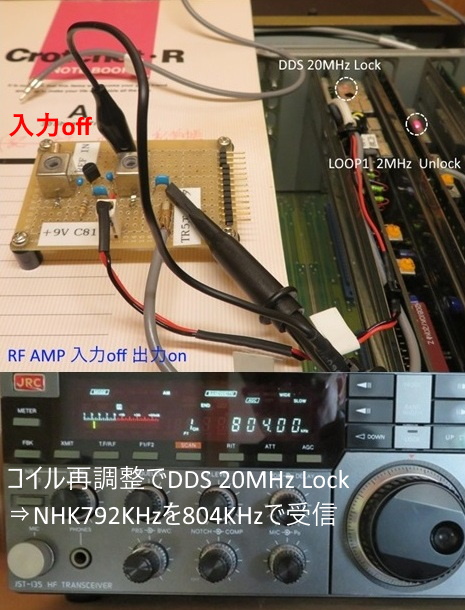

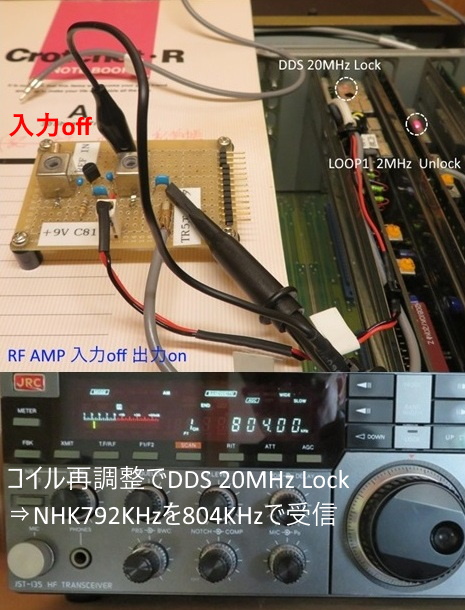

事の発端は、その21話でバラック状態だったOVEN基準信号の2分配部をケースに組み込んだ後、JST-135接続のBNCケーブルを長めのものに取り換えたところ「JST-135がLockしなくなりました」。???

更にプラグイン基盤をチェックする過程で、入力側コードを外しているにも拘らずJST-135が反応。(うん・・・)

不審に思いながらも入出力コイルのコアを回してみると、JST-135のDDS 20MHzのUnlockが消えました。

なんと、いつものNHK792KHzがダイヤル804KHzで受信できるではありませんか。(目が点に・・・)

にわかには信じがたいのですが、RF-AMPが発振しているということになります。

本当にシンプルな回路ですが、配線を間違えているか、引き回しが悪いからか。

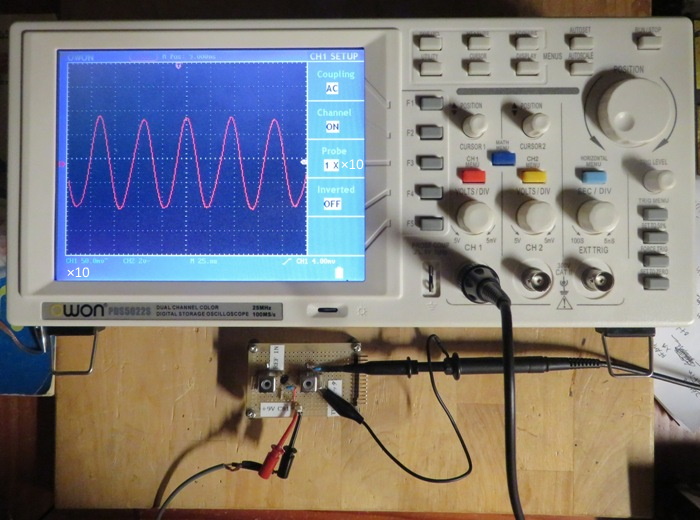

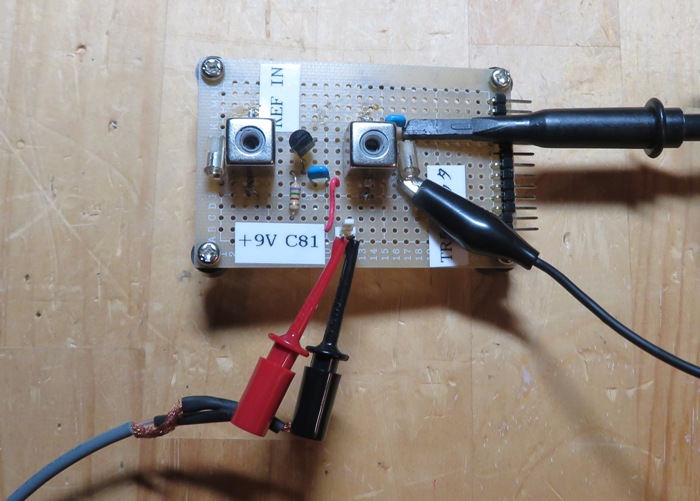

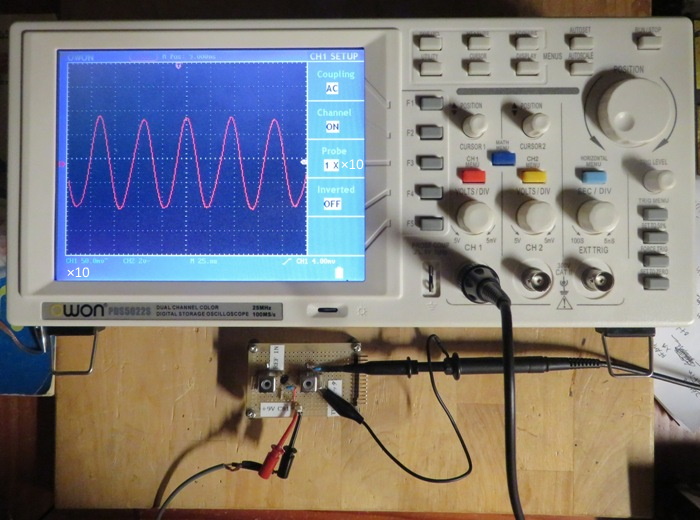

ローカルOMさんからFBなオシロスコープをお借りしましたので、RF-AMP単体で測定することにしました。

見事に?大きな出力波形が見えます。

昭和の周波数カウンターに接続すると、こちらも20MHz台を表示。

コイルのコアを回すと表示周波数も変化するので、これは自励発振器と化しています。(アチャー)

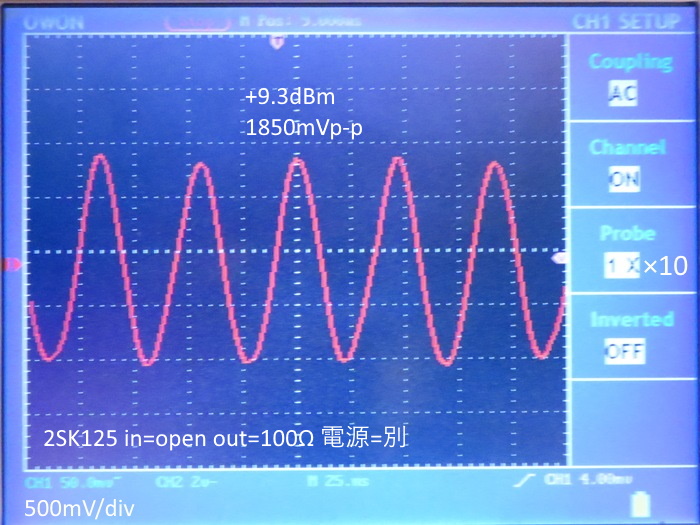

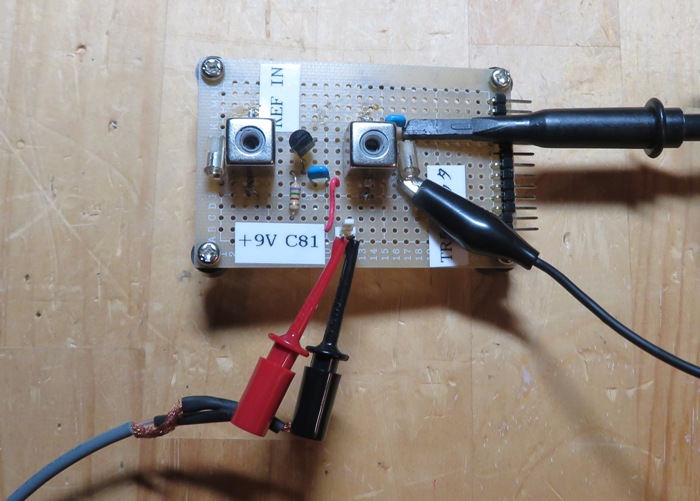

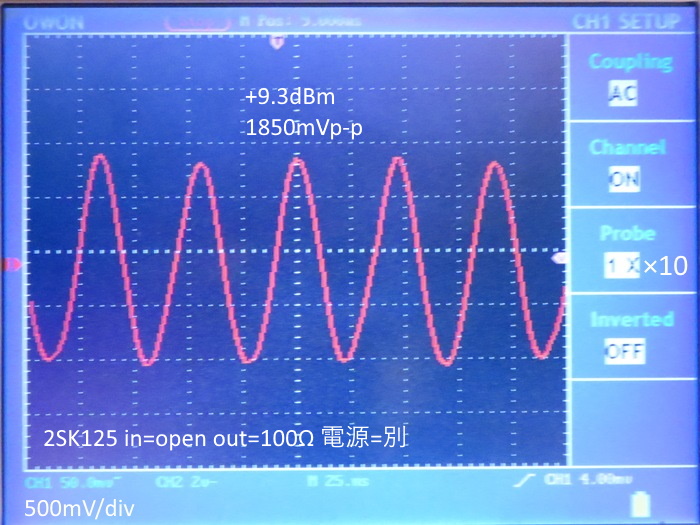

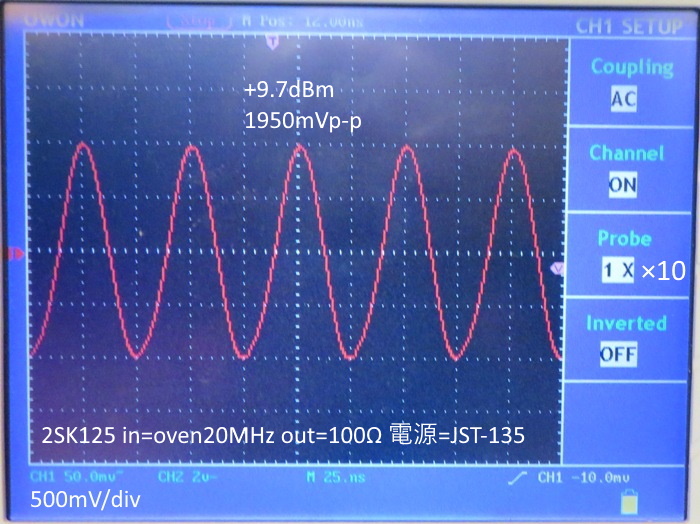

定量的に把握するために、FCZout側に100Ωダミーを付け、別電源で動作させます。

このオシロスコープの操作に不慣れなため「Probe 10×」を失念しており、表示結果を10倍することに。

入力信号が何もないのに、

「1850mVp-p +9.3dBm」の出力を確認。

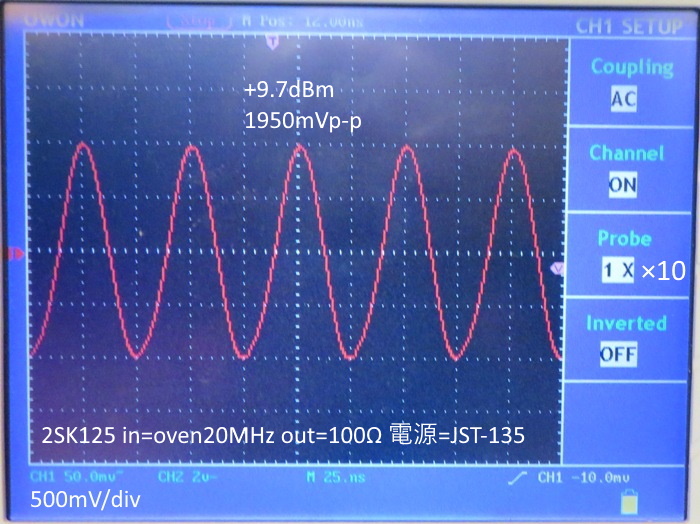

ちなみにOVEN20MHz信号を入力してみると、「1950mVp-p +9.7dBm」で同程度の出力レベルです。

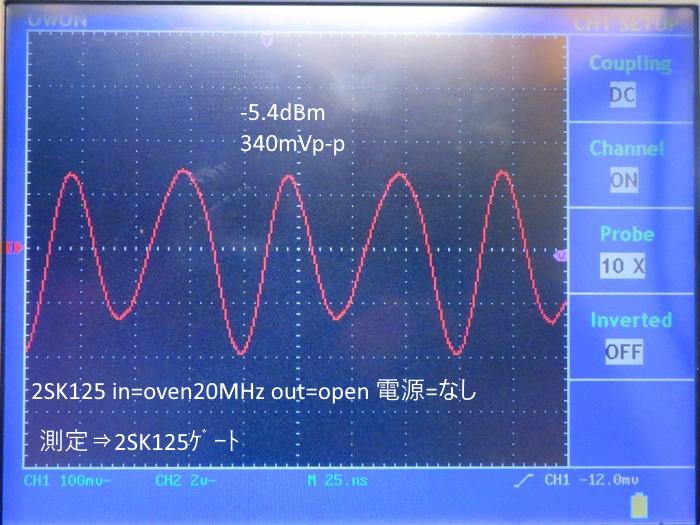

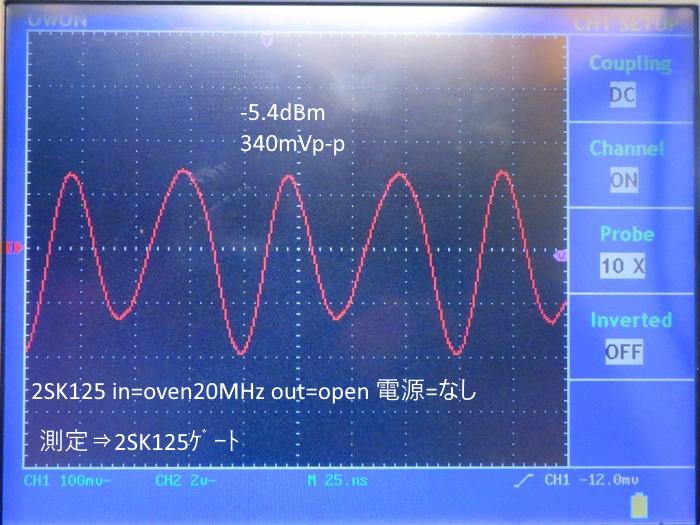

いろいろ形態を変えて測定している過程で、面白いことを発見。

電源を供給しない状態で、OVEN20MHz信号(50Ω負荷 240mVp-p -8.4dBm)を入力し、入力側FCZout(2SK125ゲート)を見ると「340mVp-p -5.4dBm」表示。

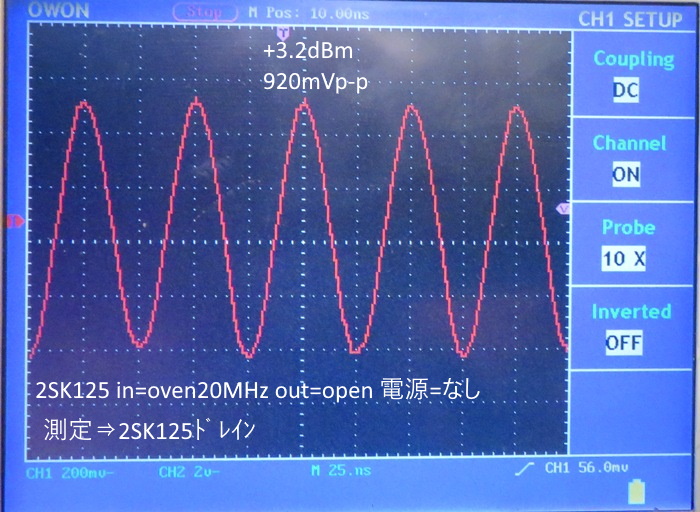

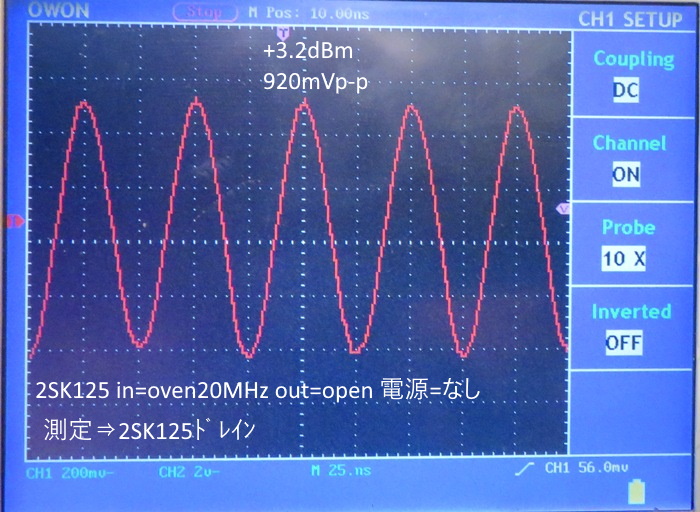

続いて、2SK125のドレインを見ると「920mVp-p +3.2dBm」の信号が出ています。

「920/340=2.7倍 +8.6dB」、電源を供給していないのに増幅した?

全くFETの動作原理を理解していないので不思議な話です。?

せっかく部品を省略できる回路にしていましたが、何ともならないのでオーソドックスな増幅回路に変更して、単体試験をしてみます。

しかしながら結果は同じで、やっぱり発振しています。(うーん)

それでは、RF-AMPが発振しているのに、なぜJST-135の外部基準信号として役立つ信号を出力できるのでしょうか。

RF-AMPが20MHz付近で自己発振しているところへ、OVEN20MHz信号を入力してやると、信号が出力されています。

OVEN20MHz信号「50Ω負荷時 240mVp-p」:RF-AMP発振側信号「入力側FCZin 1850mVp-p」が絶妙なLevel配分の時、引込現象?でMIXされ、出力側(コア再調整後)に「20MHz信号 3400mVp-p」が出てくるということでしょうか。(推察)

その出力信号はOVEN信号の周波数確度となり、出力レベルも充分だったので、JST-135の外部基準信号として働いていることになります。(頭が痛くなる)

悩んでいる最中、「FET RF-AMPの発振を止める」という観点からネット検索していましたが適当な記事が見つかりません。

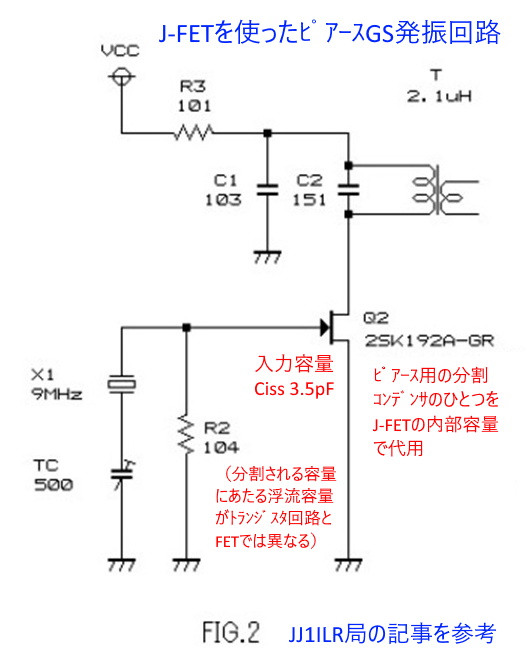

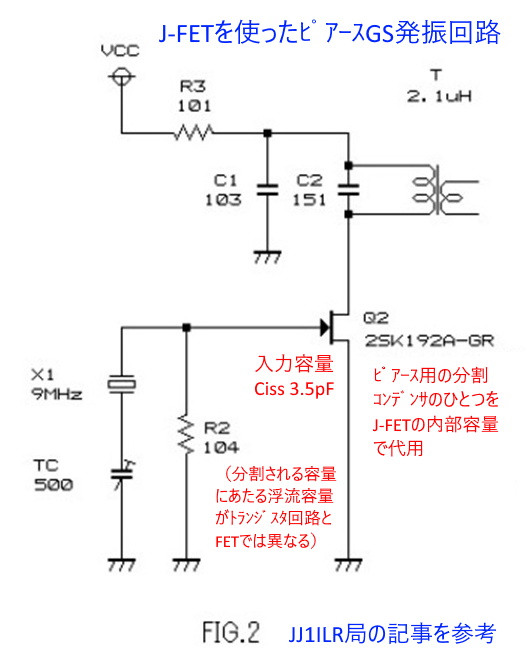

視点を変えて「FET 発振回路」で検索したら、「J-FETを使ったピアースGS発振回路」の記事に行きつきました。

筆者によると、「ピアース用の分割コンデンサのひとつをJ-FETの内部容量で代用でき、バイアス抵抗、ソース抵抗などが減り便利です。しかし、ピアース回路の分割される容量にあたる浮流容量がトランジスタ回路とFETでは異なります。」とあります。

記事中の2SK192Aの入力容量は3.5pF、今回使った2SK125は3.0pFです。

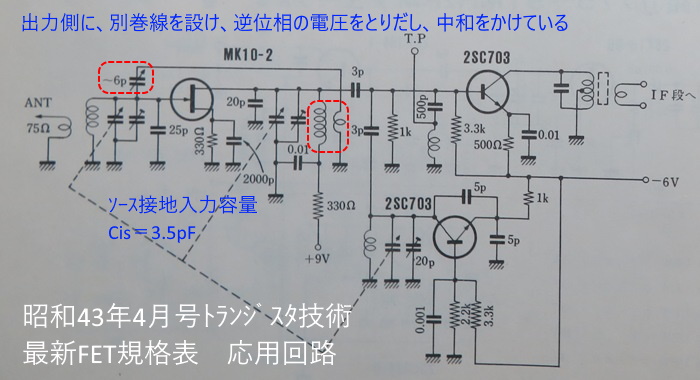

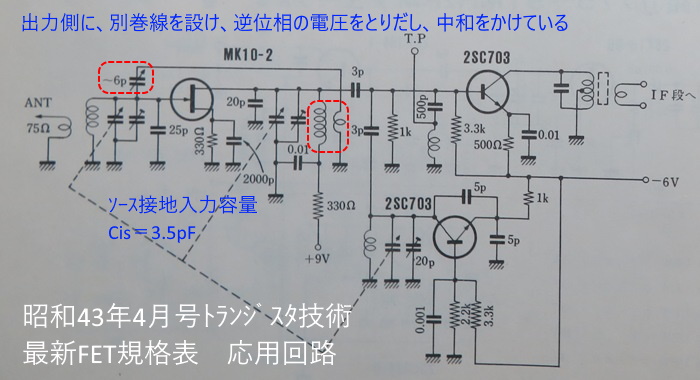

更に古い本を探していたら、昭和43年4月号トランジスタ技術「最新FET規格表 応用回路」に載っていたRF-AMPでは中和がかけてありました。

ということは、J-FETのソース接地回路では、内部容量で発振することは当たり前ということ。?

見よう見まねだけで工作している年老いた田舎のラジオ少年にとっては難しい話です。

今のRF-AMPのままでもJST-135は動作しているので、このままにしておくか悩ましい所です。(頭が痛い)

その18「ついにLockしたー!!」は何だったのか??

昭和の周波数カウンターその18話で、「OVEN高調波の20MHzをB.P.F.で抽出、2SK125 RF-AMPで増幅し、外部基準信号を生成」。

紆余曲折はあったものの、JST-135へ注入したところ目論見通り「ついにLockしたー!!」、と喜んだのは2019年5月のこと。

そして今日までJST-135は外部基準信号で動作しているので何も問題ないはずでした。

ところが、たった1石のRF-AMPですが、たまたま使ったのが手持ちの「J-FET 2SK125」だったために、またしても迷い道に入りました。(とほほ・・・)

事の発端は、その21話でバラック状態だったOVEN基準信号の2分配部をケースに組み込んだ後、JST-135接続のBNCケーブルを長めのものに取り換えたところ「JST-135がLockしなくなりました」。???

更にプラグイン基盤をチェックする過程で、入力側コードを外しているにも拘らずJST-135が反応。(うん・・・)

不審に思いながらも入出力コイルのコアを回してみると、JST-135のDDS 20MHzのUnlockが消えました。

なんと、いつものNHK792KHzがダイヤル804KHzで受信できるではありませんか。(目が点に・・・)

にわかには信じがたいのですが、RF-AMPが発振しているということになります。

本当にシンプルな回路ですが、配線を間違えているか、引き回しが悪いからか。

ローカルOMさんからFBなオシロスコープをお借りしましたので、RF-AMP単体で測定することにしました。

見事に?大きな出力波形が見えます。

昭和の周波数カウンターに接続すると、こちらも20MHz台を表示。

コイルのコアを回すと表示周波数も変化するので、これは自励発振器と化しています。(アチャー)

定量的に把握するために、FCZout側に100Ωダミーを付け、別電源で動作させます。

このオシロスコープの操作に不慣れなため「Probe 10×」を失念しており、表示結果を10倍することに。

入力信号が何もないのに、

「1850mVp-p +9.3dBm」の出力を確認。

ちなみにOVEN20MHz信号を入力してみると、「1950mVp-p +9.7dBm」で同程度の出力レベルです。

いろいろ形態を変えて測定している過程で、面白いことを発見。

電源を供給しない状態で、OVEN20MHz信号(50Ω負荷 240mVp-p -8.4dBm)を入力し、入力側FCZout(2SK125ゲート)を見ると「340mVp-p -5.4dBm」表示。

続いて、2SK125のドレインを見ると「920mVp-p +3.2dBm」の信号が出ています。

「920/340=2.7倍 +8.6dB」、電源を供給していないのに増幅した?

全くFETの動作原理を理解していないので不思議な話です。?

せっかく部品を省略できる回路にしていましたが、何ともならないのでオーソドックスな増幅回路に変更して、単体試験をしてみます。

しかしながら結果は同じで、やっぱり発振しています。(うーん)

それでは、RF-AMPが発振しているのに、なぜJST-135の外部基準信号として役立つ信号を出力できるのでしょうか。

RF-AMPが20MHz付近で自己発振しているところへ、OVEN20MHz信号を入力してやると、信号が出力されています。

OVEN20MHz信号「50Ω負荷時 240mVp-p」:RF-AMP発振側信号「入力側FCZin 1850mVp-p」が絶妙なLevel配分の時、引込現象?でMIXされ、出力側(コア再調整後)に「20MHz信号 3400mVp-p」が出てくるということでしょうか。(推察)

その出力信号はOVEN信号の周波数確度となり、出力レベルも充分だったので、JST-135の外部基準信号として働いていることになります。(頭が痛くなる)

悩んでいる最中、「FET RF-AMPの発振を止める」という観点からネット検索していましたが適当な記事が見つかりません。

視点を変えて「FET 発振回路」で検索したら、「J-FETを使ったピアースGS発振回路」の記事に行きつきました。

筆者によると、「ピアース用の分割コンデンサのひとつをJ-FETの内部容量で代用でき、バイアス抵抗、ソース抵抗などが減り便利です。しかし、ピアース回路の分割される容量にあたる浮流容量がトランジスタ回路とFETでは異なります。」とあります。

記事中の2SK192Aの入力容量は3.5pF、今回使った2SK125は3.0pFです。

更に古い本を探していたら、昭和43年4月号トランジスタ技術「最新FET規格表 応用回路」に載っていたRF-AMPでは中和がかけてありました。

ということは、J-FETのソース接地回路では、内部容量で発振することは当たり前ということ。?

見よう見まねだけで工作している年老いた田舎のラジオ少年にとっては難しい話です。

今のRF-AMPのままでもJST-135は動作しているので、このままにしておくか悩ましい所です。(頭が痛い)

コメントする