送信ステップアッテネーター

【ユーザー拡張定義】

JST-135の送信時のトータルゲインがバンドごとに異なるため、SSB時の音声レベルをいちいち調整しなければなりません。

普段よく使う7MHzと14MHzでは、7MHzに合わせると14MHzではPower不足、14MHzに合わせると7MHzでオーバードライブとなります。

音声入力レベルの調整は基本的な操作ですが、せっかく前動型リミッティングアンプで音声レベルを一定にしてLine inへ入力しているので、何か良い方法はないかと考えていました。

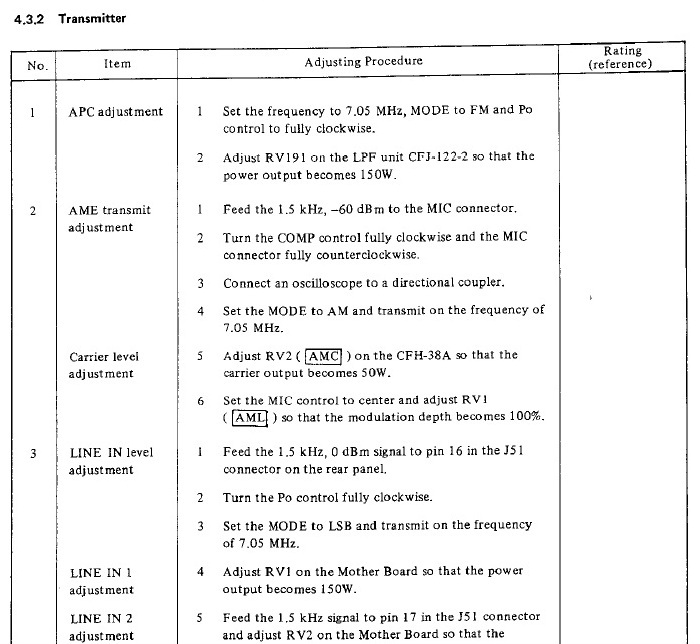

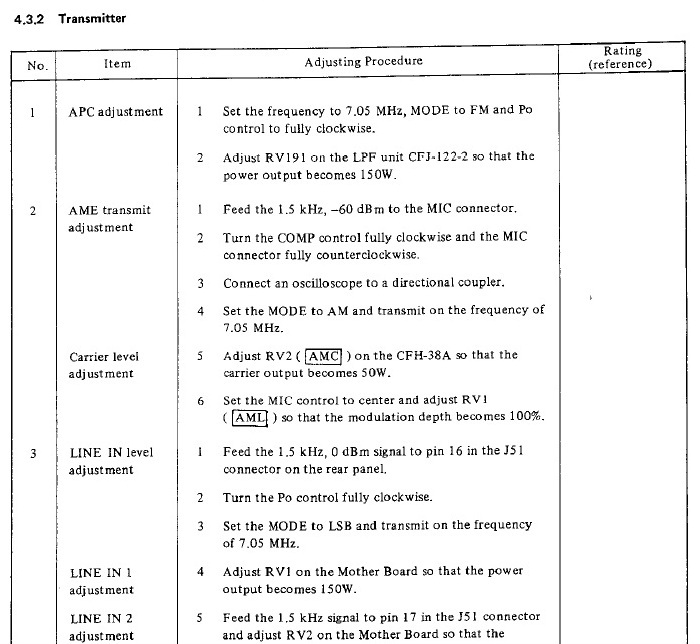

ネットを検索してみると、.co.ukのサービスマニュアルがありましたのでダウンロードしました。

苦手の英語なので詳細は理解できませんが、先ずは基本的な調整を行いました。

Powerは海外仕様では150Wですが、電源に余裕がないので素直に100Wとします。

調整周波数は7.05MHzとなっていますが、バンドゲインの均一化調整のため基準を14.1MHzとします。

マニュアルに従い、ModeをFMにセットし、LPFユニットの「APC RV191」で送信出力を100Wに合わせました。

次に、ModeをAMにし、IF Filterユニットの「AME RV2」で送信出力を25Wに合わせます。

そのままで音声を入力し、100%変調になるように「AML RV1」を調整しました。

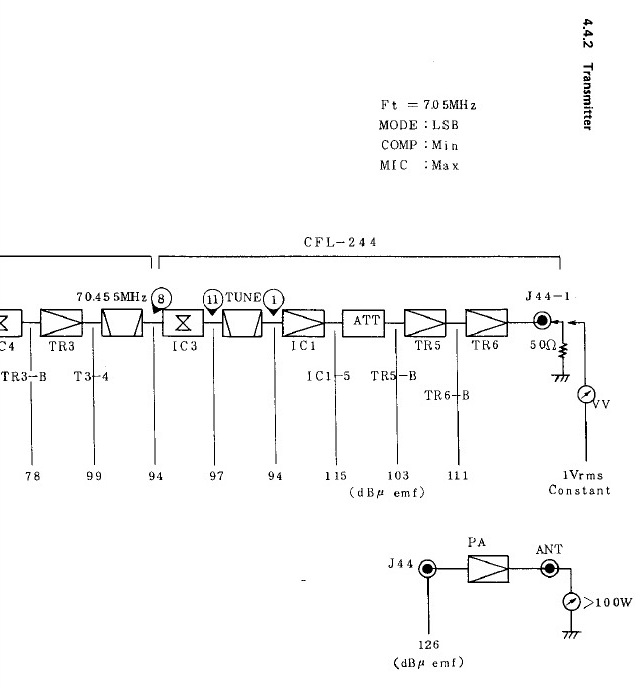

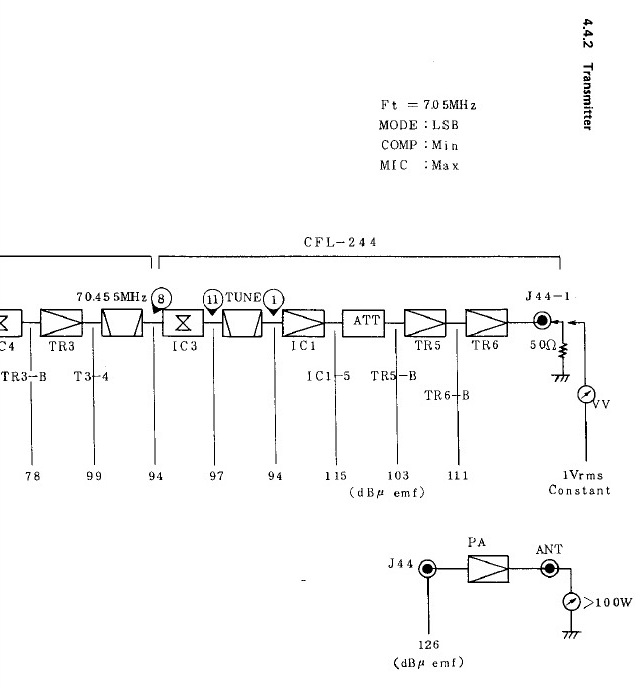

Transmitter Level Diagramを見ると、RF TUNEユニットに「Step Attenuator」があり12dB減衰しています。

回路図をよーく見ると、トランジスタスイッチを組み合わせた「T型ATT」がありました。

このATTをバンドごとに変えることができれば、バンド間のトータルゲインの差を調整できそうです。

しかしながら、サービスマニュアルにはセット方法は書いてありません。(残念)

ここで諦めずにネット検索をしてみると、ユーザー定義の拡張版を見つけました。

ここで諦めずにネット検索をしてみると、ユーザー定義の拡張版を見つけました。

取扱説明書では数字2桁の定義までですが、拡張版では数字3桁と英字の「隠しコマンド」が記述してあります。

現在のRIGでは当然の性能ですが、18MHz・24MHzの送信化、28MHZの100W化などがあります。(いかに古い機械か!)

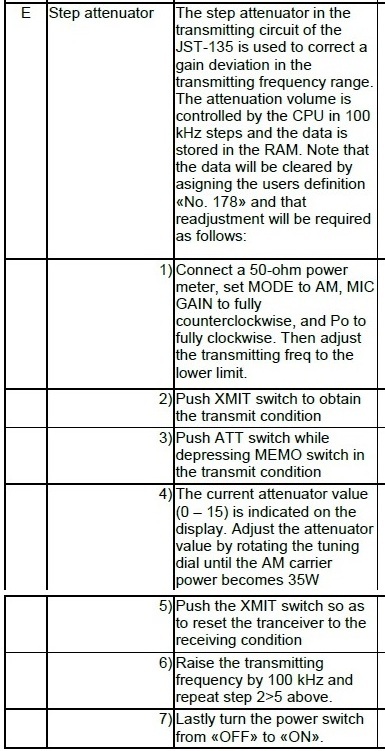

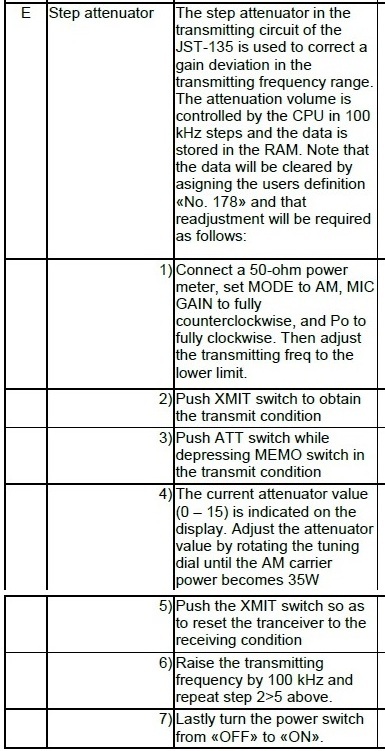

そして今回課題の「Step Attenuator」のセット方法もありました。

100KHzステップでATT調整データをRAMに書いていくようです。

1.送信周波数の下限にダイヤルを合わせ、ModeをAMにセット

2.「XMIT」スイッチon(送信)

3.「MEMO」スイッチを押しながら「ATT」スイッチを押す

4.ディスプレイに数字(0~15)が表示されるので、Powerが25Wになるようチューニングダイヤルを回してセット

5.「XMIT」スイッチoff(受信)

6.送信周波数を変更し、【2】~【5】を繰り返す(100KHzステップ)

7.最後に「Power」スイッチをoffし、続けてonにする

最後の動作をしないとRAMが更新されないので要注意です。

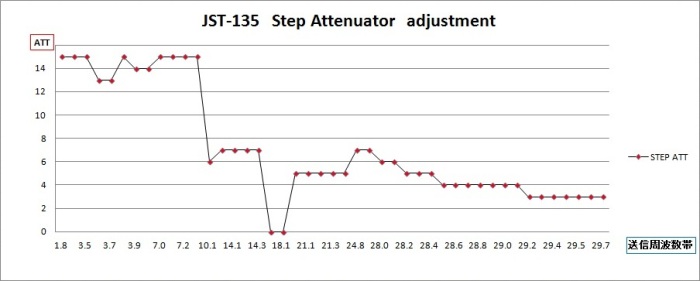

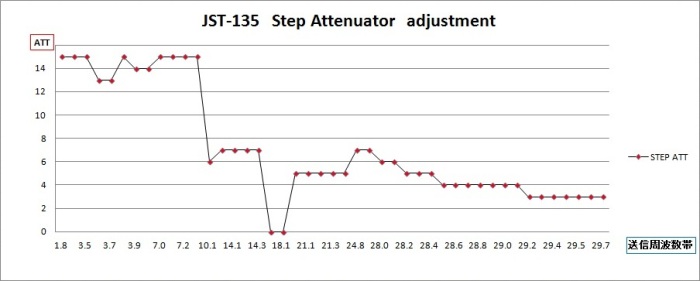

とりあえず全バンドのATTセット値を確認すると、どのバンドも「7」でした。

14.1MHzを基準としますので、デフォルトの「7」の状態で ModeAM⇒25Wに再調整しました。

その上で、セット値を0~15まで変化させてみると、およそ6dB調整できることが分かりました。

(サービスマニュアルには、8dBを0.5dBステップでコントロールと書いてあります。)

ATT「0」⇒ 50W +3dB

ATT「7」⇒ 25W 基準0dB

ATT「15」⇒12W -3dB

この考え方で、1.8MHzから29.7MHzまで送信バンド内を100KHzごとにセットして行きました。

これで前動型リミッティングアンプの出力を固定したままで、ModeSSB⇒Power100Wを得ることができるようになりました。

めでたしめでたしのはずでしたが、18MHz帯だけは調整範囲外となりました。

基準バンドと比較してPowerは1/4しかなく、ATT「0」に変更しても、なお3dBゲイン不足です。

どうもRF TUNEユニットにある送受信共用のバリアブル・チューニング回路が影響しているようです。

複同調回路のバリアブル・キャパシター・ダイオードにCPUよりD/A変換した制御電圧を印加し、送受信周波数と連動して同調させているようですが、その周波数レンジの境界に18MHzがあるようです。

Frequency RangeはTracking Scopeなるもので調整されており、「Tuning error:less than 3dB」とあるので、 このあたりが年老いた田舎のラジオ少年の限界のようです。

今回もスーパーローカルOMにヒントをいただきました。(感謝)

とりあえず18MHz帯だけリミッティングアンプ出力を3dB上げます。(汗!)

【ユーザー拡張定義】

JST-135の送信時のトータルゲインがバンドごとに異なるため、SSB時の音声レベルをいちいち調整しなければなりません。

普段よく使う7MHzと14MHzでは、7MHzに合わせると14MHzではPower不足、14MHzに合わせると7MHzでオーバードライブとなります。

音声入力レベルの調整は基本的な操作ですが、せっかく前動型リミッティングアンプで音声レベルを一定にしてLine inへ入力しているので、何か良い方法はないかと考えていました。

ネットを検索してみると、.co.ukのサービスマニュアルがありましたのでダウンロードしました。

苦手の英語なので詳細は理解できませんが、先ずは基本的な調整を行いました。

Powerは海外仕様では150Wですが、電源に余裕がないので素直に100Wとします。

調整周波数は7.05MHzとなっていますが、バンドゲインの均一化調整のため基準を14.1MHzとします。

マニュアルに従い、ModeをFMにセットし、LPFユニットの「APC RV191」で送信出力を100Wに合わせました。

次に、ModeをAMにし、IF Filterユニットの「AME RV2」で送信出力を25Wに合わせます。

そのままで音声を入力し、100%変調になるように「AML RV1」を調整しました。

Transmitter Level Diagramを見ると、RF TUNEユニットに「Step Attenuator」があり12dB減衰しています。

回路図をよーく見ると、トランジスタスイッチを組み合わせた「T型ATT」がありました。

このATTをバンドごとに変えることができれば、バンド間のトータルゲインの差を調整できそうです。

しかしながら、サービスマニュアルにはセット方法は書いてありません。(残念)

ここで諦めずにネット検索をしてみると、ユーザー定義の拡張版を見つけました。

ここで諦めずにネット検索をしてみると、ユーザー定義の拡張版を見つけました。取扱説明書では数字2桁の定義までですが、拡張版では数字3桁と英字の「隠しコマンド」が記述してあります。

現在のRIGでは当然の性能ですが、18MHz・24MHzの送信化、28MHZの100W化などがあります。(いかに古い機械か!)

そして今回課題の「Step Attenuator」のセット方法もありました。

100KHzステップでATT調整データをRAMに書いていくようです。

1.送信周波数の下限にダイヤルを合わせ、ModeをAMにセット

2.「XMIT」スイッチon(送信)

3.「MEMO」スイッチを押しながら「ATT」スイッチを押す

4.ディスプレイに数字(0~15)が表示されるので、Powerが25Wになるようチューニングダイヤルを回してセット

5.「XMIT」スイッチoff(受信)

6.送信周波数を変更し、【2】~【5】を繰り返す(100KHzステップ)

7.最後に「Power」スイッチをoffし、続けてonにする

最後の動作をしないとRAMが更新されないので要注意です。

とりあえず全バンドのATTセット値を確認すると、どのバンドも「7」でした。

14.1MHzを基準としますので、デフォルトの「7」の状態で ModeAM⇒25Wに再調整しました。

その上で、セット値を0~15まで変化させてみると、およそ6dB調整できることが分かりました。

(サービスマニュアルには、8dBを0.5dBステップでコントロールと書いてあります。)

ATT「0」⇒ 50W +3dB

ATT「7」⇒ 25W 基準0dB

ATT「15」⇒12W -3dB

この考え方で、1.8MHzから29.7MHzまで送信バンド内を100KHzごとにセットして行きました。

これで前動型リミッティングアンプの出力を固定したままで、ModeSSB⇒Power100Wを得ることができるようになりました。

めでたしめでたしのはずでしたが、18MHz帯だけは調整範囲外となりました。

基準バンドと比較してPowerは1/4しかなく、ATT「0」に変更しても、なお3dBゲイン不足です。

どうもRF TUNEユニットにある送受信共用のバリアブル・チューニング回路が影響しているようです。

複同調回路のバリアブル・キャパシター・ダイオードにCPUよりD/A変換した制御電圧を印加し、送受信周波数と連動して同調させているようですが、その周波数レンジの境界に18MHzがあるようです。

Frequency RangeはTracking Scopeなるもので調整されており、「Tuning error:less than 3dB」とあるので、 このあたりが年老いた田舎のラジオ少年の限界のようです。

今回もスーパーローカルOMにヒントをいただきました。(感謝)

とりあえず18MHz帯だけリミッティングアンプ出力を3dB上げます。(汗!)

はじめまして。JA7DHJ宅井と申します。JST-135関連の記事を拝見しました。JST-135の総合調整のようなことをお願いすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。(JA2HYD山越さんと友人でしょうか?)

JA7DHJ 宅井さん こんにちは。

つたないブログを読んでいただきありがとうございます。

先輩であるHYD/OMさんに教えてもらいながら技術系の話題にチャレンジしていますが、ブログ記事の内容が精一杯です。(汗)

という訳で、別途メールを送らせていただきました。

どこかでQSOできることを楽しみしています。

新スプリアス規定の認証機種から除外されていますが、スプリアス対策はどのようにしたのでしょうか教えてください。

石井義之さん

こんにちは。

つたないブログにコメントいただきありがとうございます。

JARDでサンプルを集めて行われた事前測定で不合格となったのはガックリでした。

他メーカーの相当古い機種や、JRCでもJST-135以外はOKとなっているのに・・・

残念ながら当局には技術も予算もないので、TSS保証事業部で手続きを行い、法的認証?を受けたということです。

運用としては、送信はエキサイター出力のみで、受信はオンエアモニターやHDSDRモニターとして使っています。

お役に立てずに申し訳ありません。

なおコールサインを教えていただければ幸いです。