基準発振周波数の調整

【高速リアルタイム スペクトラムアナライザー】

現用のJST−135は20数年前に手に入れたもので、数年前に再QRVした時にもちゃんと動いてくれたので引き続き愛用している。

お空では高性能なリグで各局はFBにオンエアされている。(アマチュア人口が減っているのはBFだが。)

特に周波数安定度は抜群で、HF帯でも1KHzステップでQSOされている。

ところが最近fズレが気になってきた。

自分の耳がおかしくなったのかと思い、耳だけでゼロインした後ダイヤル周波数表示を見ると1KHzの下が10Hz単位で表示されている。

どうもJST−135の基準発振周波数がずっこけているらしい。

周波数安定度が±0.5PPMというふれ込みでも、経年変化には勝てない。

ここは標準電波で調整となるが、久しく受信したことがない。

短波帯のJJYはなくなったので海外の標準電波を探してみると、15MHzの短波標準周波数時報局がFBに受信できた。

リグの周波数表示を15MHzに固定し、標準電波とのビートのうねりを聞きながら、リグの調整用トリマーを微妙に回しゼロビートに合わせる。

後述する方法で確かめると6〜7Hz内の誤差の範囲だったので実用上は問題ない。

ところが、リタイヤで近頃UターンされたOMは驚くことに0.1Hzのオーダーでリグの基準周波数を設定されている。(最後に紹介)

年老いた田舎のラジオ少年が真似できるはずもないのだが、当局でもFBに調整する方法を伝授していただいた。

写真の表示周波数が「15000.00」ではなく「14999.00」というところがミソである。。。

JST−135は当時憧れのJRCということもあったのだが、このプラグイン構造の美しさが気に入って購入した。

末永く愛用していきたいと思っている。

ということは最近のFBなリグがお目見えすることはないということか。

アップで写っているのが、REF・DDSユニット。

基準周波数発振用のクリスタルに直列に入っている調整用トリマーがある。

ここからが本題。

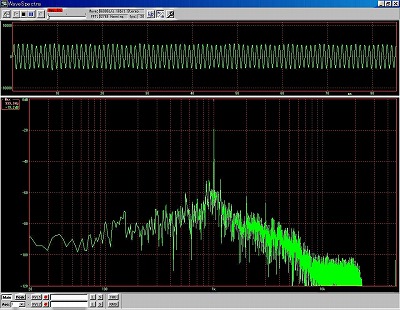

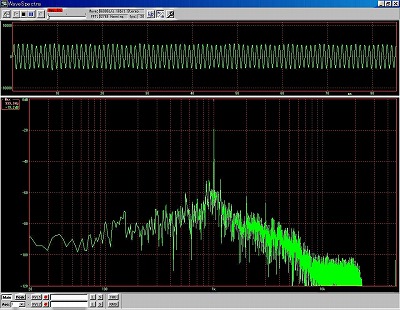

「WaveSpectra」というオーディオ帯域の高速リアルタイム スペクトラムアナライザーで0.1Hz単位で調整しようという訳である。

昔は高度な測定器でないとできなかったことが、フリーソフトで精度の高い調整ができる。

このようなかなりの優れものを自由に使わせていただける便利な世の中に感謝。

手順は次のとおり。

1.15MHzの標準電波を受信する。

2.ダイヤルを1KHzずらす。

3.リグの周波数表示を「14999.00」に固定する。

4.1KHzのビート音を聞く。

5.リグのAF出力をパソコンに入力する。

6.WaveSpectraアナライザーで観測する。

7.スペクトラム表示の中に1KHzの信号が強く見える。

8.帯域の中で一番強い信号(ここでは1KHz)が0.1Hzオーダーでリアルタイムに表示される。

9.表示が「1000.0Hz」になるように、リグの調整用トリマーを調整する。

この手順で調整を行えば、JST−135が高精度で較正できるという仕掛けである。

5ではリグとパソコン間のインターフェースを介した方が安定して調整できるのだが、リグのスピーカーから出る1KHzのビート音をマイクで拾い、パソコンのマイク入力端子に直接入れてやる方法でも問題なく調整できた。

調整結果

A:前述の耳だけで調整したものをスペクトルアナライザーで観測

「1006.7Hz」

B:アナライザーを見ながら調整

「999.9Hz」

C:後日、昼間に14999.00KHzを受信して再測定をしてみると

「999.0Hz」だった。

受信ノイズも少なく画像もきれいだったので差し替えた。

また、19999.00KHzの標準電波でも

しっかりと測定できた。

0.1Hzオーダーで調整用トリマーを回すのはかなりクリチカルであるが、数Hz以内の誤差に調整するのは簡単だった。

調整後の安定度は分かりませんが。(汗!)

ローカルOMの0.1Hz精度に挑戦された内容はOMのホームページをご覧ください。

高精度・高安定度への挑戦

ローカルのOMに刺激されて久しぶりの無線ネタ(うれっしゃ)。

最新の高価なリグでは必要ないかも知れないが、普及機でこの調整方法をお試しあれ。

【高速リアルタイム スペクトラムアナライザー】

現用のJST−135は20数年前に手に入れたもので、数年前に再QRVした時にもちゃんと動いてくれたので引き続き愛用している。

お空では高性能なリグで各局はFBにオンエアされている。(アマチュア人口が減っているのはBFだが。)

特に周波数安定度は抜群で、HF帯でも1KHzステップでQSOされている。

ところが最近fズレが気になってきた。

自分の耳がおかしくなったのかと思い、耳だけでゼロインした後ダイヤル周波数表示を見ると1KHzの下が10Hz単位で表示されている。

どうもJST−135の基準発振周波数がずっこけているらしい。

周波数安定度が±0.5PPMというふれ込みでも、経年変化には勝てない。

ここは標準電波で調整となるが、久しく受信したことがない。

短波帯のJJYはなくなったので海外の標準電波を探してみると、15MHzの短波標準周波数時報局がFBに受信できた。

リグの周波数表示を15MHzに固定し、標準電波とのビートのうねりを聞きながら、リグの調整用トリマーを微妙に回しゼロビートに合わせる。

後述する方法で確かめると6〜7Hz内の誤差の範囲だったので実用上は問題ない。

ところが、リタイヤで近頃UターンされたOMは驚くことに0.1Hzのオーダーでリグの基準周波数を設定されている。(最後に紹介)

年老いた田舎のラジオ少年が真似できるはずもないのだが、当局でもFBに調整する方法を伝授していただいた。

写真の表示周波数が「15000.00」ではなく「14999.00」というところがミソである。。。

JST−135は当時憧れのJRCということもあったのだが、このプラグイン構造の美しさが気に入って購入した。

末永く愛用していきたいと思っている。

ということは最近のFBなリグがお目見えすることはないということか。

アップで写っているのが、REF・DDSユニット。

基準周波数発振用のクリスタルに直列に入っている調整用トリマーがある。

ここからが本題。

「WaveSpectra」というオーディオ帯域の高速リアルタイム スペクトラムアナライザーで0.1Hz単位で調整しようという訳である。

昔は高度な測定器でないとできなかったことが、フリーソフトで精度の高い調整ができる。

このようなかなりの優れものを自由に使わせていただける便利な世の中に感謝。

手順は次のとおり。

1.15MHzの標準電波を受信する。

2.ダイヤルを1KHzずらす。

3.リグの周波数表示を「14999.00」に固定する。

4.1KHzのビート音を聞く。

5.リグのAF出力をパソコンに入力する。

6.WaveSpectraアナライザーで観測する。

7.スペクトラム表示の中に1KHzの信号が強く見える。

8.帯域の中で一番強い信号(ここでは1KHz)が0.1Hzオーダーでリアルタイムに表示される。

9.表示が「1000.0Hz」になるように、リグの調整用トリマーを調整する。

この手順で調整を行えば、JST−135が高精度で較正できるという仕掛けである。

5ではリグとパソコン間のインターフェースを介した方が安定して調整できるのだが、リグのスピーカーから出る1KHzのビート音をマイクで拾い、パソコンのマイク入力端子に直接入れてやる方法でも問題なく調整できた。

調整結果

A:前述の耳だけで調整したものをスペクトルアナライザーで観測

「1006.7Hz」

B:アナライザーを見ながら調整

「999.9Hz」

C:後日、昼間に14999.00KHzを受信して再測定をしてみると

「999.0Hz」だった。

受信ノイズも少なく画像もきれいだったので差し替えた。

また、19999.00KHzの標準電波でも

しっかりと測定できた。

0.1Hzオーダーで調整用トリマーを回すのはかなりクリチカルであるが、数Hz以内の誤差に調整するのは簡単だった。

調整後の安定度は分かりませんが。(汗!)

ローカルOMの0.1Hz精度に挑戦された内容はOMのホームページをご覧ください。

高精度・高安定度への挑戦

ローカルのOMに刺激されて久しぶりの無線ネタ(うれっしゃ)。

最新の高価なリグでは必要ないかも知れないが、普及機でこの調整方法をお試しあれ。

コメントする