SSDの耐久性(TBW)

Let's noteは危険区域?

【追記 SSD DiskInfo比較】

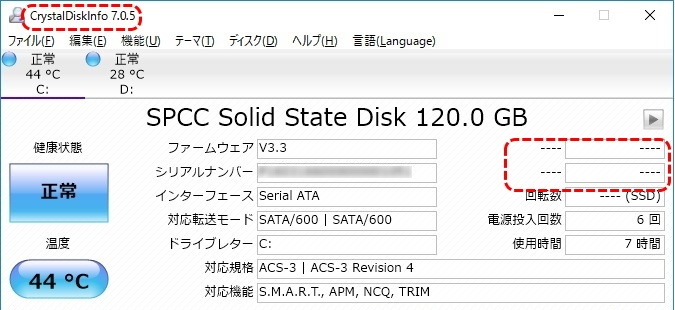

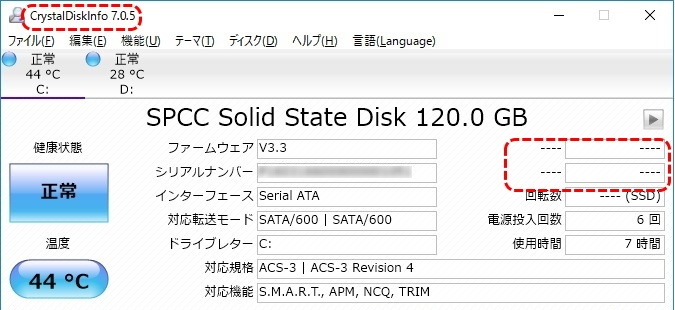

2017年6月15日、オークションで購入したデスクトップPCに使われていた「SPCC SSD 120GB」の状態を「CrystalDiskInfo 7.0.5」で見た記録ですが、この時点ではSSDへの書き込み量を見る機能はありません。

2023年1月14日、SSDがクラッシュしたので「WD Blue SA510 250GB」に交換しました。(使用期間5年7か月)

SSDが壊れる前の年、たまーにフリーズが起きていましたがSSDの高速化に満足しており、SSDを疑うこともなくWindows10でのフリーズ対応を焦っていました。

今にして思えば、あの時のフリーズはSSDが壊れる予兆だったのではないかと思います。(汗)

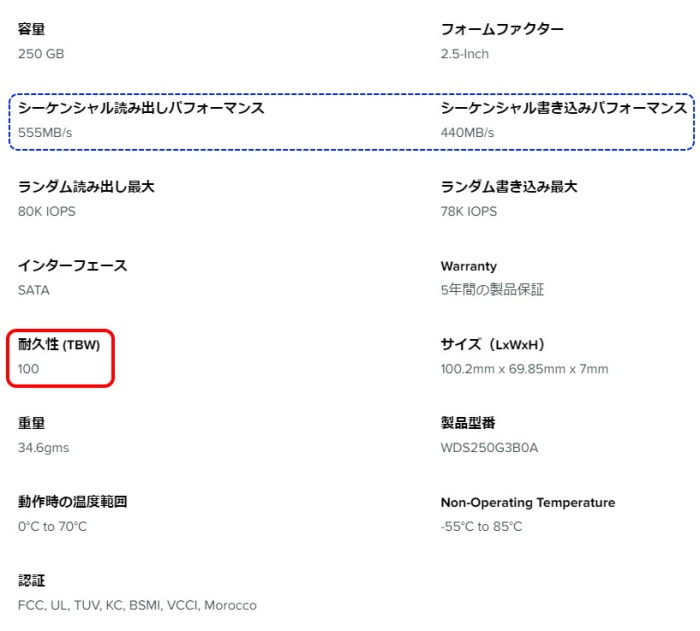

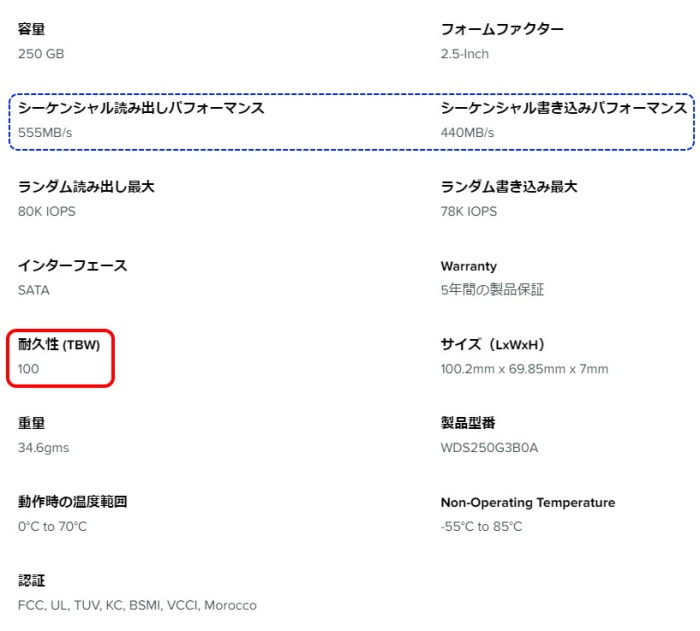

今回のWindows11へのアップデートに関連して、WD Blue SA510の仕様を見ると「耐久性(TBW)という項目に初めて気が付き、今頃になってSSDの寿命を意識し始めました。

市販のSSDはTBWが250と高いもの、50しかないものなどピンキリで、中には仕様が示されていないものもあるので、価格だけでは選べません。

また容量が大きい方がTBWが高いので、予算が許す限り大容量のSSDの方が安心して使えそうです。

TBW(Tera Byte Written)は「この数値で示すバイト数まで書き込めます」ということで、書き込み可能なデータの総容量が決まっており、使用とともに徐々に書き込みできない部分が増えていき、最後に書き込みや読み込みができなくなります。

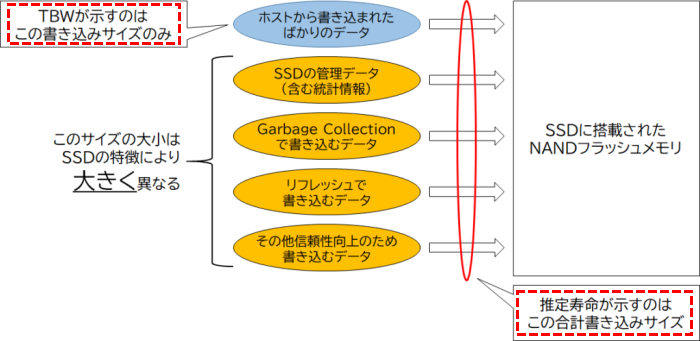

この図は借り物ですが、SSDに搭載されたNANDフラッシュメモリへの書き込みは、TBWが示す数値の他にも多くのデータが書き込まれており、「TBW」はSSDの寿命を考える一つの参考指標のようです。

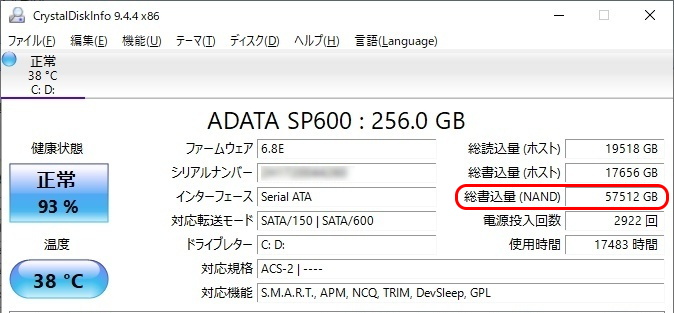

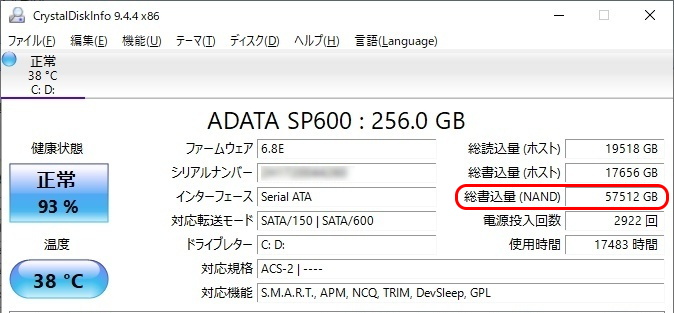

CrystalDiskInfoを最新版にアップデートしてみると、総書込量(NAND)が見られるようになっています。

これはWindows11へのアップデート後のデータです。

SSDはHDDのような上書き保存ができず、ブロック単位で一旦消去してからでないとデータを書き込めません。

そのため、書き込み可能なブロックがなくなってしまう前にブロックを「再利用」することで新たに書き込み可能なブロックを作り出しているようです。

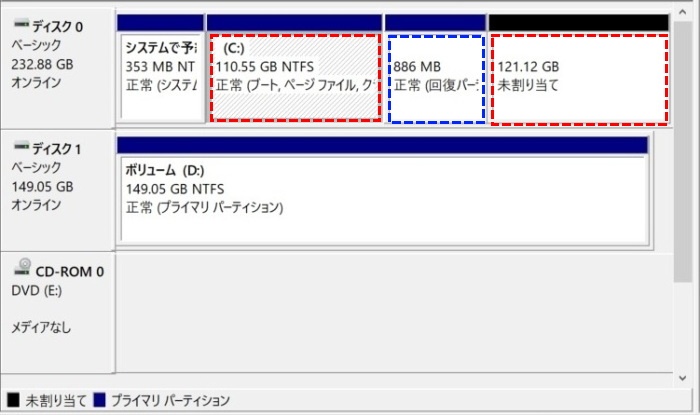

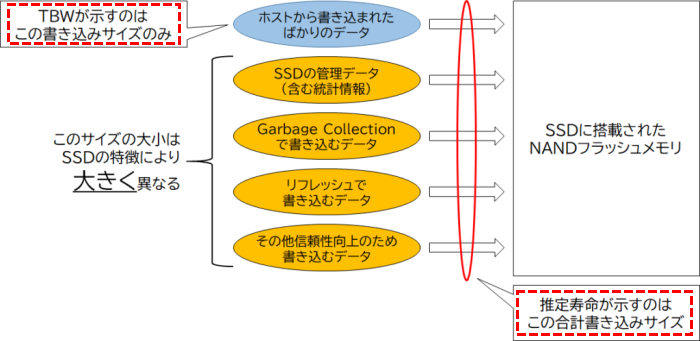

難しいことは分かりませんが、「容量に十分な余裕をもって使うことが、SSDにやさしく、性能も安定する」とのことなので、これまで分割していたパーティションをCドライブに結合します。

Windowsの「高速スタートアップ」は、パソコンを一度シャットダウンした後の次の起動を速くするため、シャットダウン時にメモリやCPUなどの状態が保存されます。

本機のように低性能なPCの起動には便利な機能ですが、この機能がSSDの寿命を縮める要因となるようです。

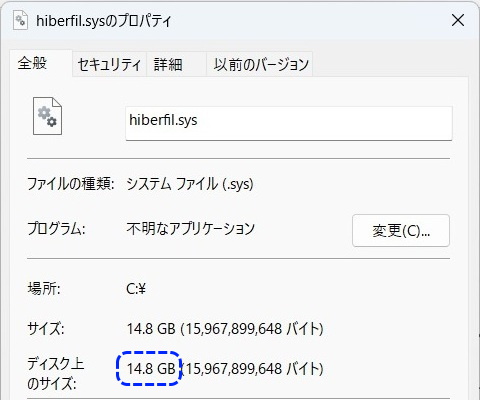

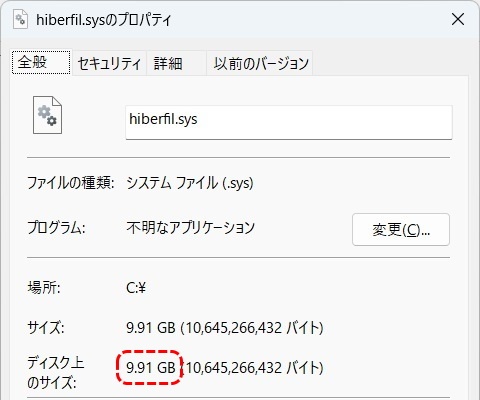

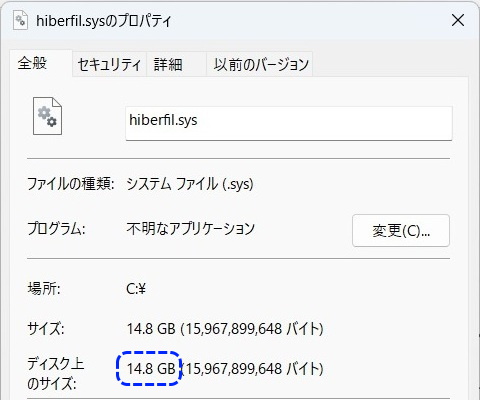

シャットダウン時に記録される「hiberfil.sys」のサイズを見ると14.8GBもあり、書き込まれるデータは一部のようですが、シャットダウンの度にSSDの総書込量が増え続けることになります。

デフォルトでは総メモリサイズの75%に設定されているので、総メモリ20GB×75%=15GBとなっています。

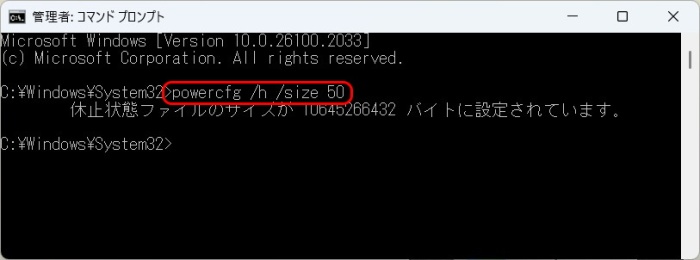

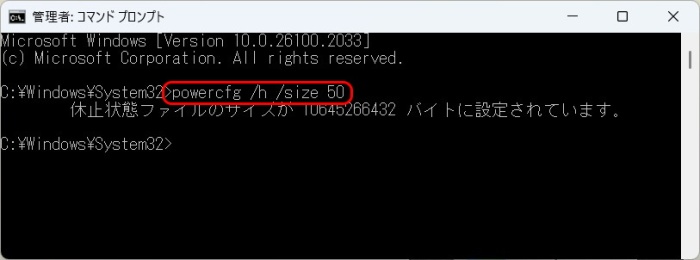

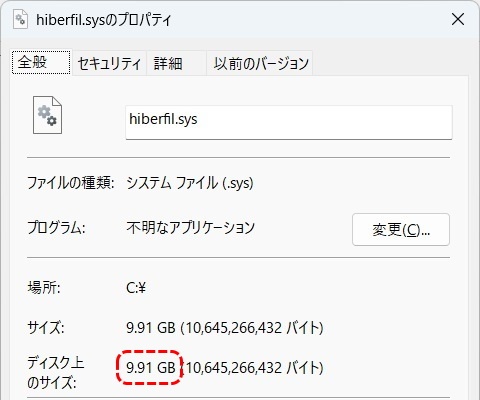

「powercfg /h /size 」コマンドで、50%~100%の範囲で変更できます。

最低の50%に変更しておきます。

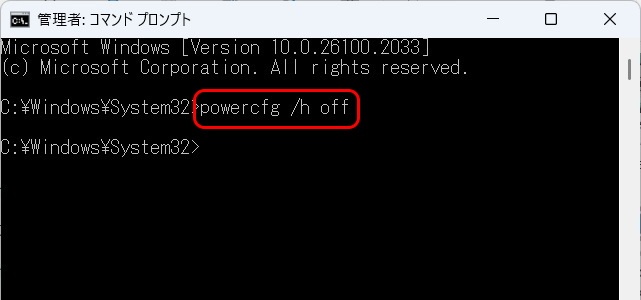

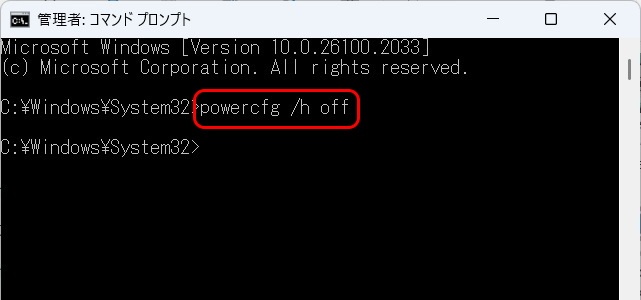

高速スタートアップ機能は「powercfg /h 」コマンドで簡単にON/OFFできますが、本機の場合、起動時間が長いのでとてもOFFにはできません。(苦)

ノートパソコンのLet's noteですが、2017年7月17日に換装した「ADATA SP600 256GB」は7年3か月経っています。

CrystalDiskInfoの総書込量(NAND)は、な~んと58TB。

TBWの仕様データはないのですが、一般的な100TBWだとするとSSDクラッシュの危険区域?・・・。

Let's noteのOSは32ビットなので非対応Windows11にアップデートできないし、Windows10は来年にはサービス終了なので、本気でWindows11ノートブックを探さなければいけません。(汗)

【追記 SSD DiskInfo比較】

SSDの状態を見られるDiskInfoはとても参考になりますが、メーカーによって表示項目が違っています。

ネット検索しても数値の意味が分かりにくいのですが、比較のために並べてみました。

なお、「生の値」はデフォルトの16進数から10進数に変更してあります。

左側が「Let's note ADATA SP600 256GB」、右側は「MP-91P WD Blue SA510 250GB」です。

Let's noteは危険区域?

【追記 SSD DiskInfo比較】

2017年6月15日、オークションで購入したデスクトップPCに使われていた「SPCC SSD 120GB」の状態を「CrystalDiskInfo 7.0.5」で見た記録ですが、この時点ではSSDへの書き込み量を見る機能はありません。

2023年1月14日、SSDがクラッシュしたので「WD Blue SA510 250GB」に交換しました。(使用期間5年7か月)

SSDが壊れる前の年、たまーにフリーズが起きていましたがSSDの高速化に満足しており、SSDを疑うこともなくWindows10でのフリーズ対応を焦っていました。

今にして思えば、あの時のフリーズはSSDが壊れる予兆だったのではないかと思います。(汗)

今回のWindows11へのアップデートに関連して、WD Blue SA510の仕様を見ると「耐久性(TBW)という項目に初めて気が付き、今頃になってSSDの寿命を意識し始めました。

市販のSSDはTBWが250と高いもの、50しかないものなどピンキリで、中には仕様が示されていないものもあるので、価格だけでは選べません。

また容量が大きい方がTBWが高いので、予算が許す限り大容量のSSDの方が安心して使えそうです。

TBW(Tera Byte Written)は「この数値で示すバイト数まで書き込めます」ということで、書き込み可能なデータの総容量が決まっており、使用とともに徐々に書き込みできない部分が増えていき、最後に書き込みや読み込みができなくなります。

この図は借り物ですが、SSDに搭載されたNANDフラッシュメモリへの書き込みは、TBWが示す数値の他にも多くのデータが書き込まれており、「TBW」はSSDの寿命を考える一つの参考指標のようです。

CrystalDiskInfoを最新版にアップデートしてみると、総書込量(NAND)が見られるようになっています。

これはWindows11へのアップデート後のデータです。

SSDはHDDのような上書き保存ができず、ブロック単位で一旦消去してからでないとデータを書き込めません。

そのため、書き込み可能なブロックがなくなってしまう前にブロックを「再利用」することで新たに書き込み可能なブロックを作り出しているようです。

難しいことは分かりませんが、「容量に十分な余裕をもって使うことが、SSDにやさしく、性能も安定する」とのことなので、これまで分割していたパーティションをCドライブに結合します。

Windowsの「高速スタートアップ」は、パソコンを一度シャットダウンした後の次の起動を速くするため、シャットダウン時にメモリやCPUなどの状態が保存されます。

本機のように低性能なPCの起動には便利な機能ですが、この機能がSSDの寿命を縮める要因となるようです。

シャットダウン時に記録される「hiberfil.sys」のサイズを見ると14.8GBもあり、書き込まれるデータは一部のようですが、シャットダウンの度にSSDの総書込量が増え続けることになります。

デフォルトでは総メモリサイズの75%に設定されているので、総メモリ20GB×75%=15GBとなっています。

「powercfg /h /size 」コマンドで、50%~100%の範囲で変更できます。

最低の50%に変更しておきます。

高速スタートアップ機能は「powercfg /h 」コマンドで簡単にON/OFFできますが、本機の場合、起動時間が長いのでとてもOFFにはできません。(苦)

ノートパソコンのLet's noteですが、2017年7月17日に換装した「ADATA SP600 256GB」は7年3か月経っています。

CrystalDiskInfoの総書込量(NAND)は、な~んと58TB。

TBWの仕様データはないのですが、一般的な100TBWだとするとSSDクラッシュの危険区域?・・・。

Let's noteのOSは32ビットなので非対応Windows11にアップデートできないし、Windows10は来年にはサービス終了なので、本気でWindows11ノートブックを探さなければいけません。(汗)

【追記 SSD DiskInfo比較】

SSDの状態を見られるDiskInfoはとても参考になりますが、メーカーによって表示項目が違っています。

ネット検索しても数値の意味が分かりにくいのですが、比較のために並べてみました。

なお、「生の値」はデフォルトの16進数から10進数に変更してあります。

左側が「Let's note ADATA SP600 256GB」、右側は「MP-91P WD Blue SA510 250GB」です。

コメントする