担当者の「弛度」という話にヒント?

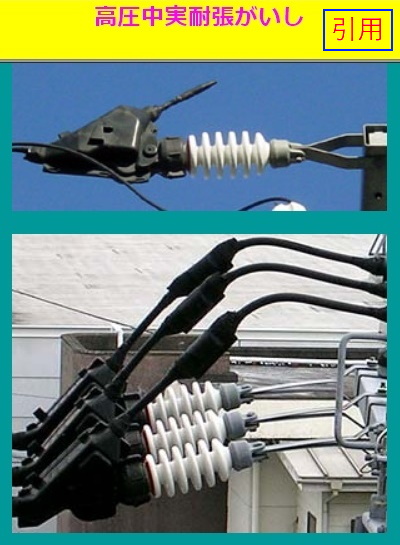

【2個連耐張がいしを「高圧中実耐張がいし」に交換】

9月17日から始まった「受信環境ノイズさがし」。

1か月間、多種多様のノイズを探索してきましたが、ようやく「270°方向電力柱ノイズ」に的を絞り、電力会社に調査依頼をしました。

お問い合わせフォームの1000文字以内では全容を説明できないので、「受信環境ノイズ源さがし その5~7】の記事を見ていただくようお願いしました。

翌日、地元営業所の担当者から、"内容が分かったので対応する"との電話を頂きました。

台風災害などで忙しい時期にも拘わらず、素早い対応です。

実工事には時間が必要とのことですが、会話の中で「弛度」という言葉があり、余り張力をかけられない電力柱であるとのこと。

確かにT分岐があり、ゆったり目に電線が張られています。

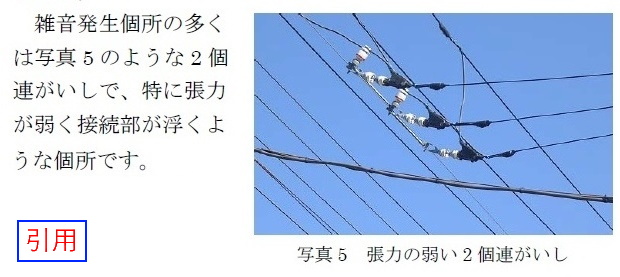

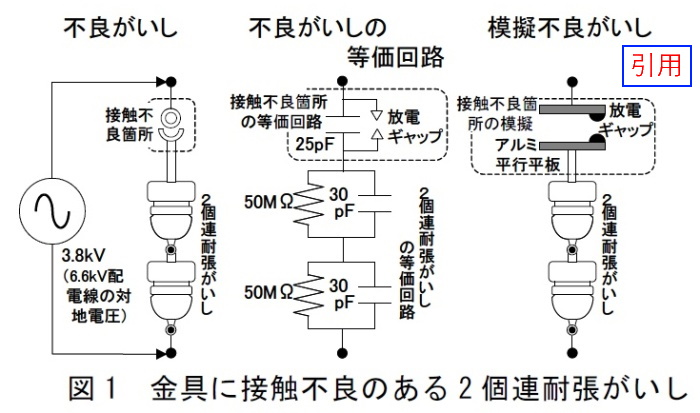

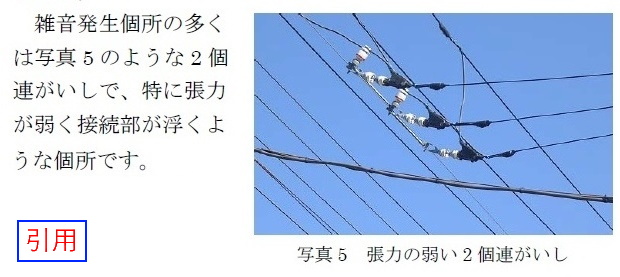

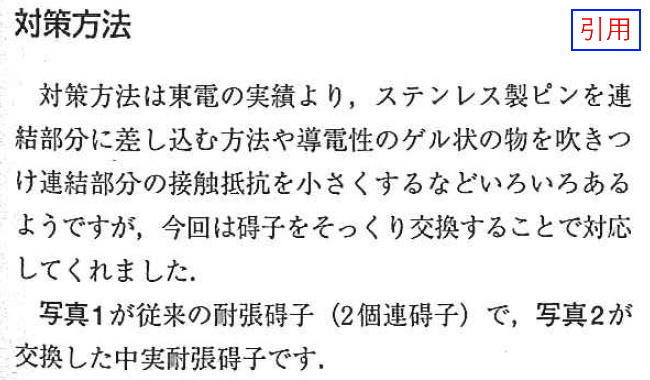

興味を持ったのでネット検索すると【引用 受信サービス株式会社】の記事に、雑音発生メカニズムとして「2個連がいしで張力が弱く接続部が浮く」とあります。

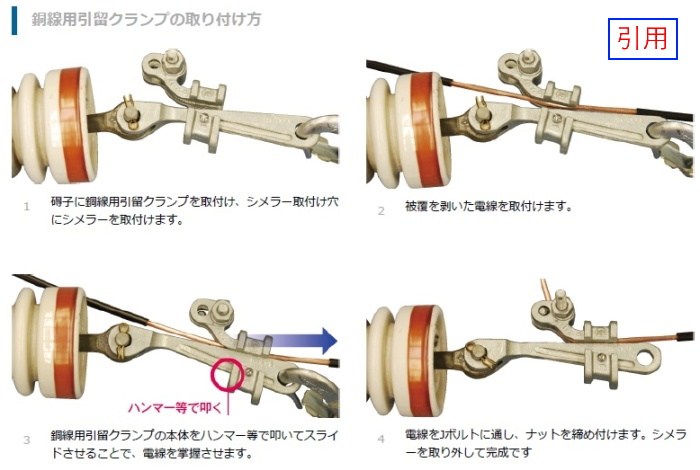

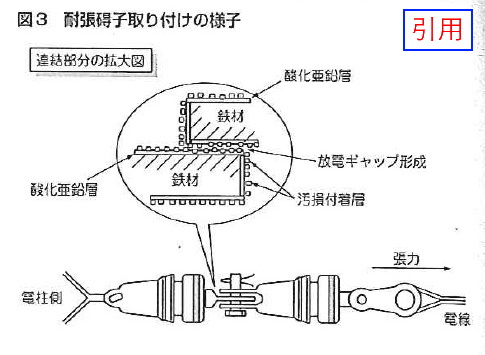

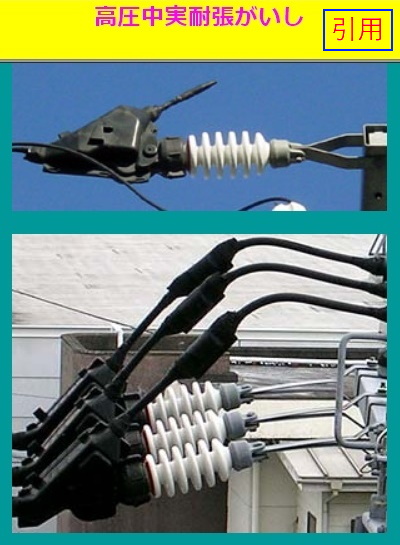

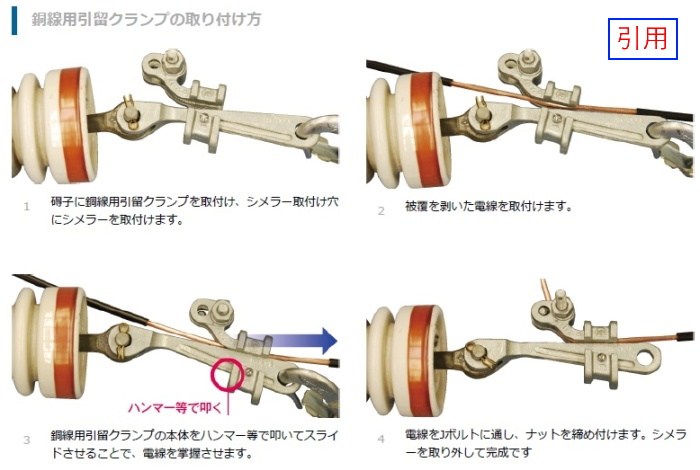

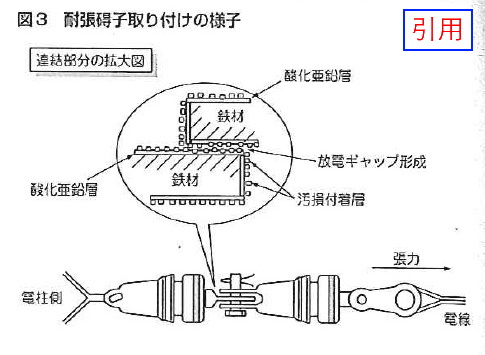

2個連がいしにどうやって電線を引き留めてあるのか調べると、図解【引用 恒和工業株式会社】がありました。

270°方向電力柱には、2個連がいしが6ヶ所あります。

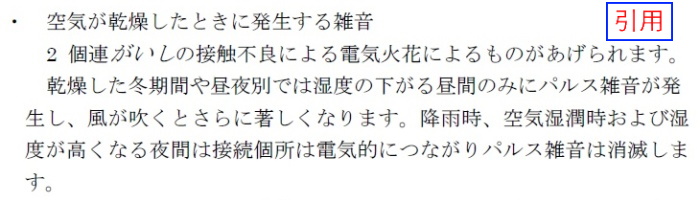

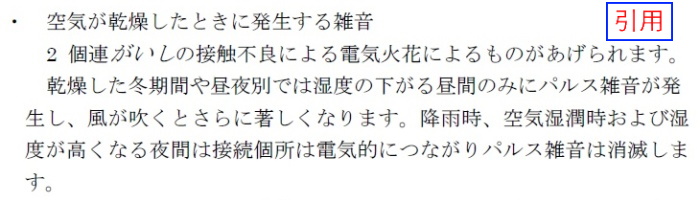

2個連がいしをキーワードに調べていくと、「空気が乾燥したときに発生する雑音」【引用 受信サービス株式会社】を見つけました。

「湿度の下がる昼間に発生し、降雨時・夜間は消滅する。」

270°方向電力柱ノイズの事象にぴったしです。

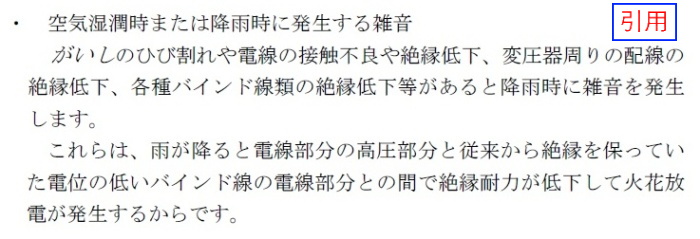

逆に、「降雨時に発生する雑音」というのもありました。

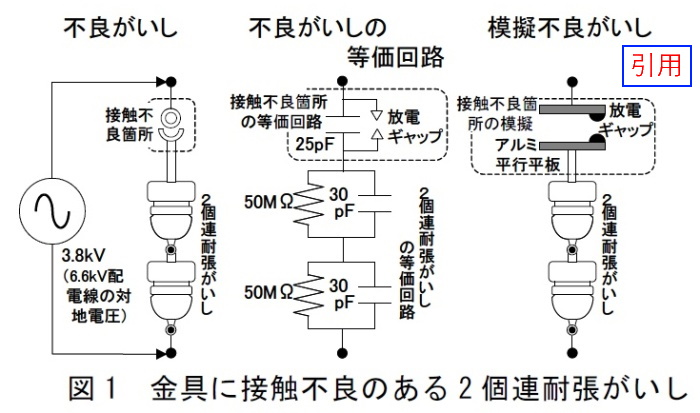

また、不良がいしを等価回路で説明している報告書【引用 電力中央研究所】もありました。

さらには、CQ誌2000年10月号の「電力用空中架線のノイズ対策」という記事を見つけました。

OMさんはSメータとにらめっこで4日間の連続計測を実施されました。

観測結果の総括と電力会社とのやり取りから、天候と四季の変化・時間帯・電線張力との関係など「ノイズ発生のメカニズム」を記事にされています。

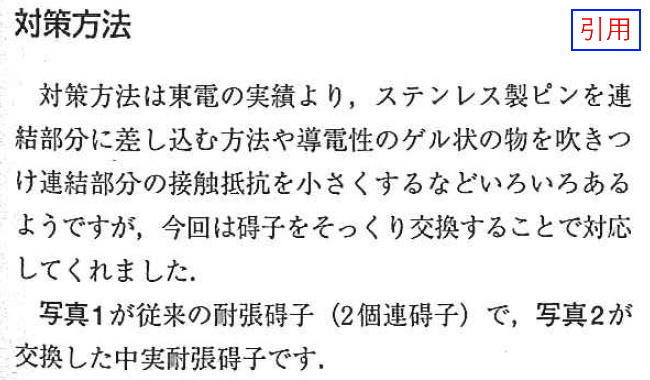

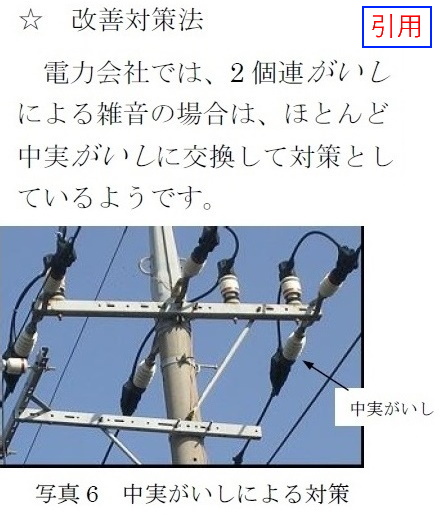

対策方法としては、中実耐張がいしにそっくり交換して頂き解決したとのこと。

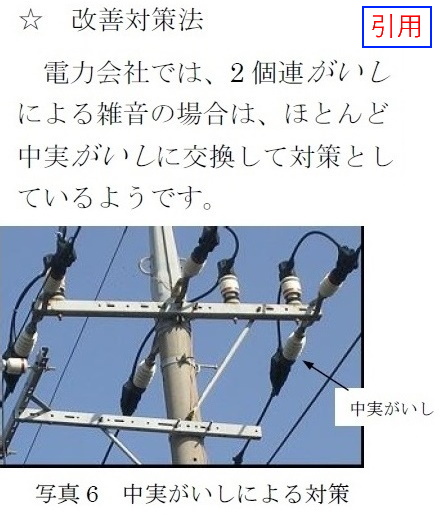

こちらは別記事の対策例です。

やはり「中実耐張がいし」に交換です。

いろいろ対策パーツがあるようですが、何とかお願いして「高圧中実耐張がいし」に交換して頂くのが確実のようです。

OMさんの記事から、19年後。

「昭和の名機 COUGAR113」と「IC-7610のスペクトラムスコープ」のお陰で、年老いた田舎のラジオ少年もノイズについて考察することができました。

ここまではアマチュアの想像話ですが、プロの対応工事と結果に興味が湧いてきます。(バンドが静かになりますように・・・)

【追記】

対応工事が11月22日に完了していると連絡がありました。

作業現場を見ることはできませんでしたが、「高圧中実耐張がいし」への交換ではなく、対策パーツの取付らしい。

12月に入ったので快晴のコンディションはありませんが、時折モニターを続けます。

【2個連耐張がいしを「高圧中実耐張がいし」に交換】

9月17日から始まった「受信環境ノイズさがし」。

1か月間、多種多様のノイズを探索してきましたが、ようやく「270°方向電力柱ノイズ」に的を絞り、電力会社に調査依頼をしました。

お問い合わせフォームの1000文字以内では全容を説明できないので、「受信環境ノイズ源さがし その5~7】の記事を見ていただくようお願いしました。

翌日、地元営業所の担当者から、"内容が分かったので対応する"との電話を頂きました。

台風災害などで忙しい時期にも拘わらず、素早い対応です。

実工事には時間が必要とのことですが、会話の中で「弛度」という言葉があり、余り張力をかけられない電力柱であるとのこと。

確かにT分岐があり、ゆったり目に電線が張られています。

興味を持ったのでネット検索すると【引用 受信サービス株式会社】の記事に、雑音発生メカニズムとして「2個連がいしで張力が弱く接続部が浮く」とあります。

2個連がいしにどうやって電線を引き留めてあるのか調べると、図解【引用 恒和工業株式会社】がありました。

270°方向電力柱には、2個連がいしが6ヶ所あります。

2個連がいしをキーワードに調べていくと、「空気が乾燥したときに発生する雑音」【引用 受信サービス株式会社】を見つけました。

「湿度の下がる昼間に発生し、降雨時・夜間は消滅する。」

270°方向電力柱ノイズの事象にぴったしです。

逆に、「降雨時に発生する雑音」というのもありました。

また、不良がいしを等価回路で説明している報告書【引用 電力中央研究所】もありました。

さらには、CQ誌2000年10月号の「電力用空中架線のノイズ対策」という記事を見つけました。

OMさんはSメータとにらめっこで4日間の連続計測を実施されました。

観測結果の総括と電力会社とのやり取りから、天候と四季の変化・時間帯・電線張力との関係など「ノイズ発生のメカニズム」を記事にされています。

対策方法としては、中実耐張がいしにそっくり交換して頂き解決したとのこと。

こちらは別記事の対策例です。

やはり「中実耐張がいし」に交換です。

いろいろ対策パーツがあるようですが、何とかお願いして「高圧中実耐張がいし」に交換して頂くのが確実のようです。

OMさんの記事から、19年後。

「昭和の名機 COUGAR113」と「IC-7610のスペクトラムスコープ」のお陰で、年老いた田舎のラジオ少年もノイズについて考察することができました。

ここまではアマチュアの想像話ですが、プロの対応工事と結果に興味が湧いてきます。(バンドが静かになりますように・・・)

【追記】

対応工事が11月22日に完了していると連絡がありました。

作業現場を見ることはできませんでしたが、「高圧中実耐張がいし」への交換ではなく、対策パーツの取付らしい。

12月に入ったので快晴のコンディションはありませんが、時折モニターを続けます。

中電では「ガイシの接触不良」を、ガイシを交換することで対処

するようですね。

記事を見て、「納得」しました。ガイシそのものが悪いのではなく

分岐するための接続部の接触不良が元凶のようです。ところが、

接続部の接触不良を改善することができないので、取り換える

という方法ですね。

今回の分岐は2個連がいしではないですね。

分岐へ向かう電柱側の2個連がいしではないかと思いますが。

できれば「高圧中実耐張がいし」に交換していただければFBです。

工事見学については依頼していますが、もうちょっと日数がかかるようです。

弱電のことも分かりませんが、高圧も奥が深そうです。

この他のノイズもありますが、一つ一つですね。