りんのスペクトラム

【雅楽律と洋楽(ハ長調)】

先日手次ぎの寺の報恩講にお参りし、"正信偈"のお勤めがありましたが、普段聞いている旋律と違っていました。

後日、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の正信偈の音源を調べてみると、"草譜:日常の朝夕の勤行として用いる"でした。

自分が覚えていたのは、"行譜:宗祖親鸞聖人と四祖のご命日の晨朝、または報恩講などの法要。家庭では亡き方の月命日や祥月命日の朝のお勤め。(略)"でした。

家や葬儀で合唱しながら覚えてきたのが"行譜"だったわけです。(今頃になって気付くとは・・・)

これまで正信偈を唱える出だしの音が今一つ覚えられず適当にごまかしていましたが、この際調べてみることにします。

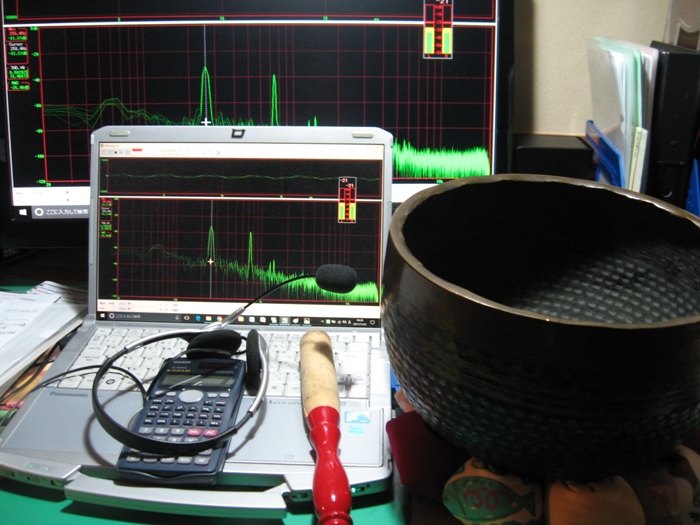

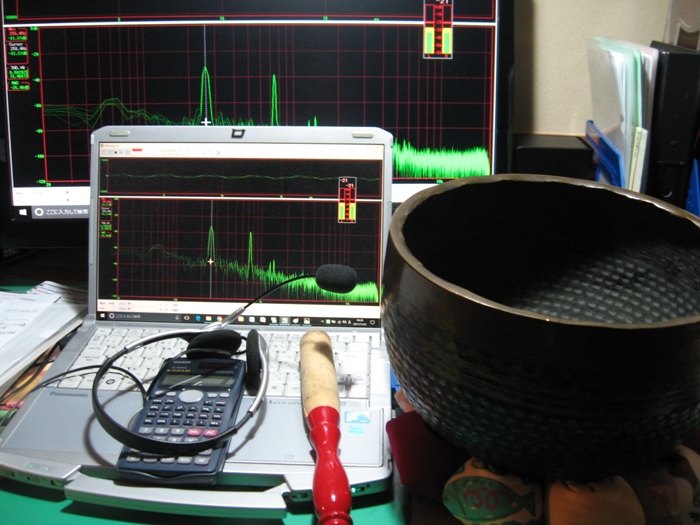

「PCとりん」が並んでいるのは、WaveSpectraとWaveGeneを利用していろいろ測定してみようという訳です。(ちょっと無線ぽくなってきた。)

余談ですが、お勤めなしでお参りするときは、りんは叩きません。

お寺様の言葉です。"りんは呼び鈴ではありません。"

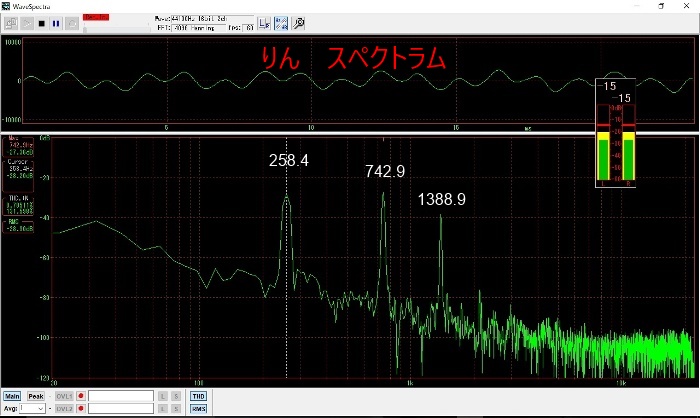

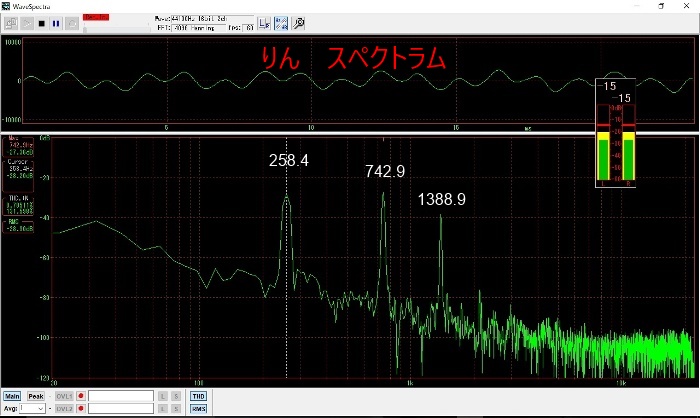

さて、我が家のりん(直径25cm)のスペクトラムです。

258.4Hz、742.9Hz、1388.9Hzにピークがあります。

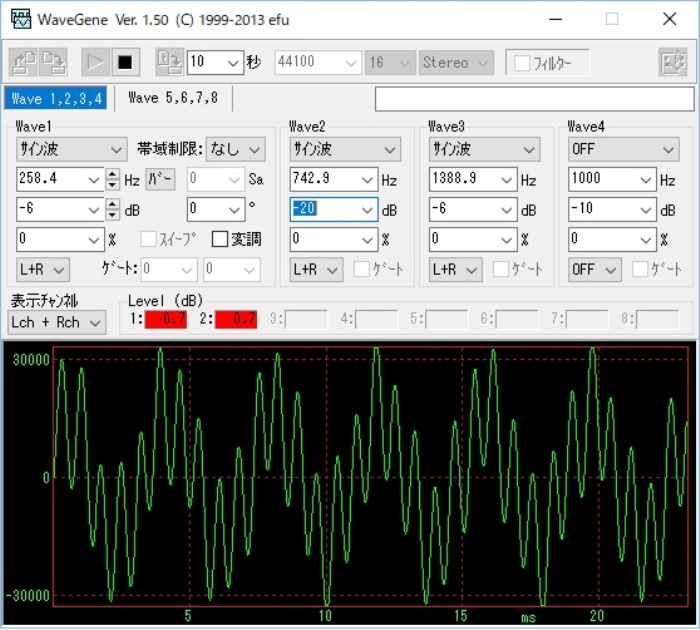

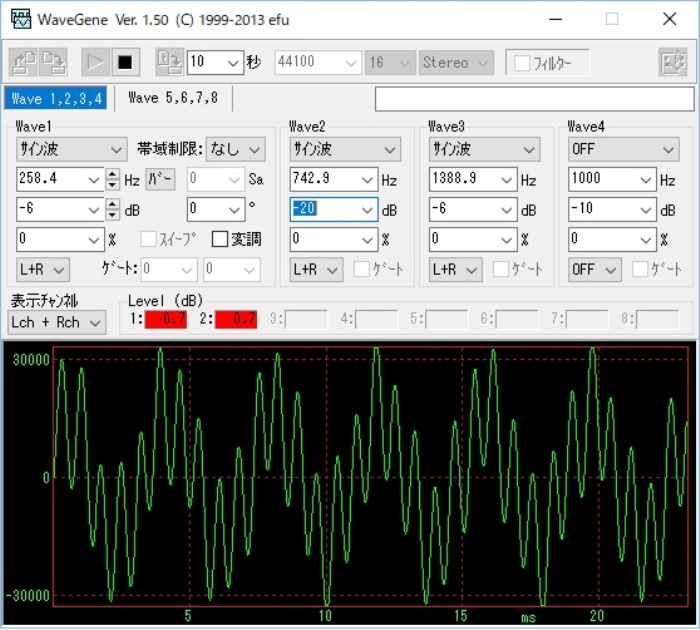

音階を確かめるたびにりんを叩くのも芸がないので、WaveGeneで3トーンを再現します。

この音を聞きながら、無線でいつもやっているアーとかウーとか自分の声の音階を変えてみます。

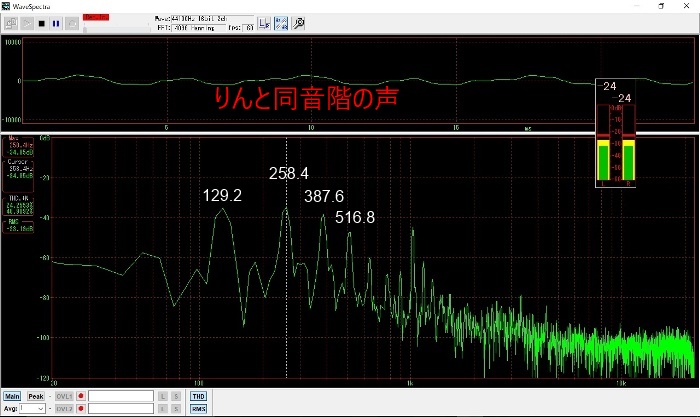

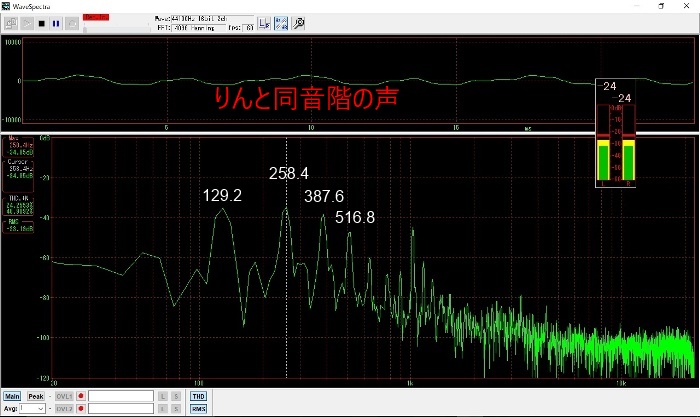

りんの音階に共鳴したつもりの自分の声のスペクトラムです。

258.4Hzが共鳴した音階です。

129.2Hzがオクターブ下、387.6Hzが3/2、516.8Hzがオクターブ上。

このオクターブ関係がミソです。

お勤めでりんを叩くのは合図という意味もありますが、もっと重要な役割がありました。

りんの音を心静かに聞き、正信偈の唱え出しを"りんの音階に合わせて発生"すれば自動的に正しい「出音」になるという仕掛けです。

最初の出音は、およそ洋楽のハ長調レ(297.0Hz・594.0Hz)に当たります。

我が家のりんは低い方にありますが、高い方が出にくい自分の声には合っているようです。

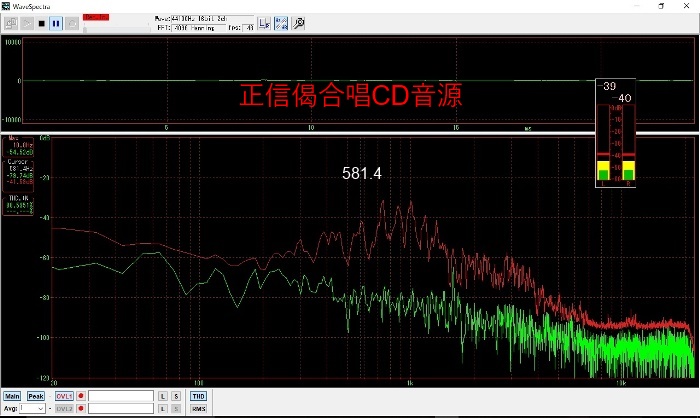

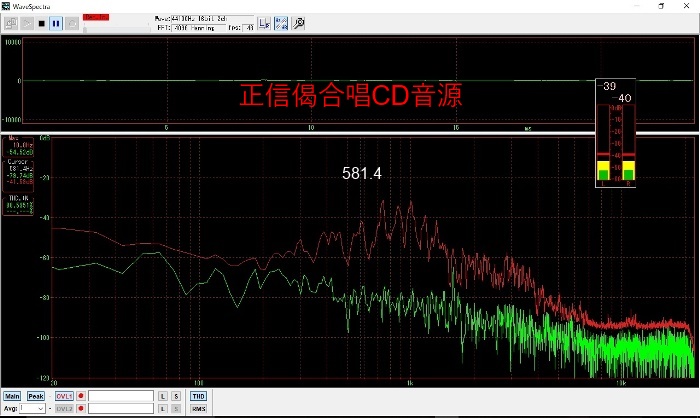

以前奈良にお参りした時に買ってきた正信偈CD音源(合唱)のスペクトラムを見てみます。

ハ長調レに近い581.4Hzが見えますが、大勢の合唱なので倍音関係のスペクトラムになっています。

WaveGeneで297.0Hz・594.0Hzを重ねてみると共鳴して聞こえます。

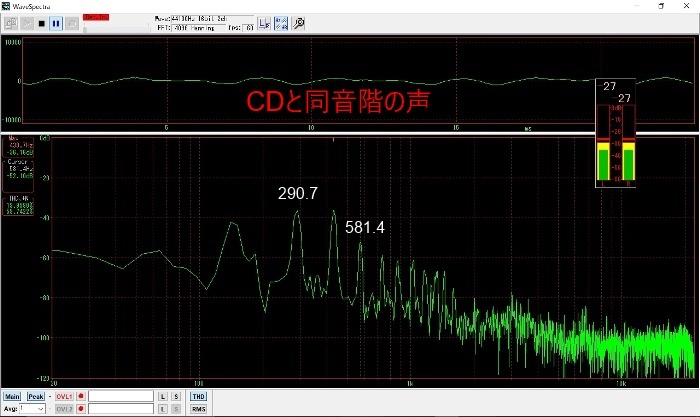

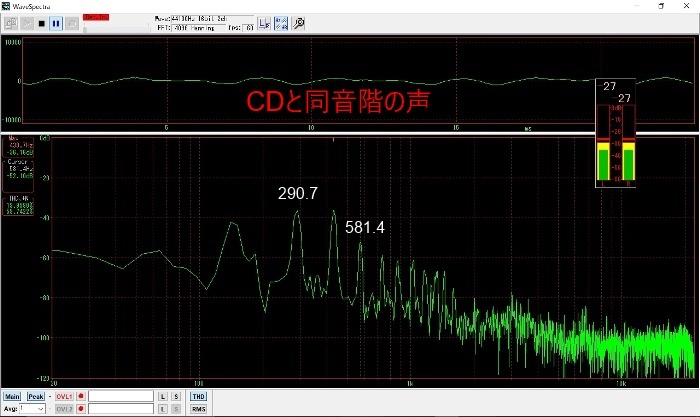

今度は自分の声を共鳴してみます。

290.7Hzを中心に、オクターブ下、3/2、オクターブ上にピークがあります。

分かりやすく洋楽のハ長調レで説明してありますが、りんの音の高さは"雅楽律の壱越 286.66Hz"です。

雅楽律では、430Hzです。

調律基準音から計算する各音階は、律によって変わるようですが音楽の話ではないので深入りしません(できません)。

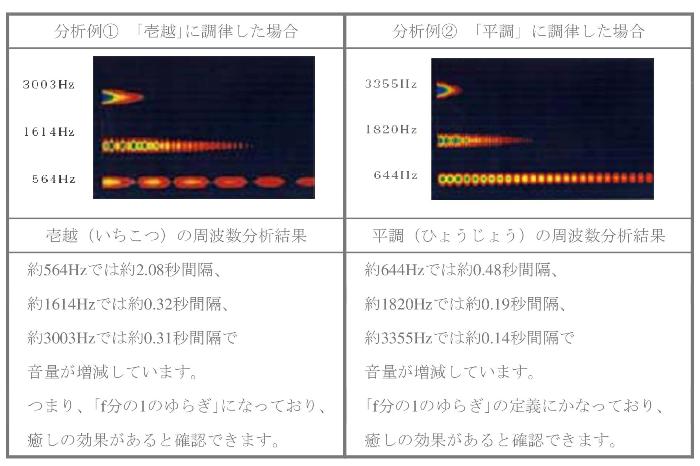

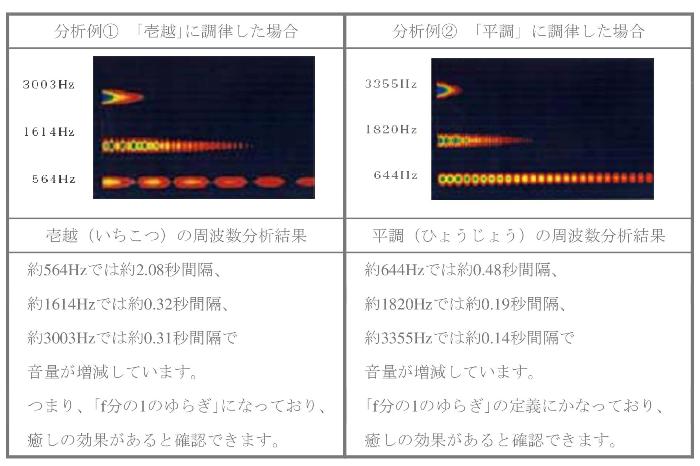

これはネット上にあった、りんの"f分の1のゆらぎ"を分析したものです。

今回は思わぬところから声のスペクトラムを見ることになりましたが、音声も倍音関係にあることが分かりました。

いつもラグチューしているローカル局は音がいいはずです。

SDRでスペクトラムを見ると、SSB3kHz帯域の中に低い方から高い方まで沢山のピークが存在しています。

機械のFBなセッティングと併せて、なんといっても良く通る地声は天からの贈り物ですね。(合掌)

【雅楽律と洋楽(ハ長調)】

先日手次ぎの寺の報恩講にお参りし、"正信偈"のお勤めがありましたが、普段聞いている旋律と違っていました。

後日、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の正信偈の音源を調べてみると、"草譜:日常の朝夕の勤行として用いる"でした。

自分が覚えていたのは、"行譜:宗祖親鸞聖人と四祖のご命日の晨朝、または報恩講などの法要。家庭では亡き方の月命日や祥月命日の朝のお勤め。(略)"でした。

家や葬儀で合唱しながら覚えてきたのが"行譜"だったわけです。(今頃になって気付くとは・・・)

これまで正信偈を唱える出だしの音が今一つ覚えられず適当にごまかしていましたが、この際調べてみることにします。

「PCとりん」が並んでいるのは、WaveSpectraとWaveGeneを利用していろいろ測定してみようという訳です。(ちょっと無線ぽくなってきた。)

余談ですが、お勤めなしでお参りするときは、りんは叩きません。

お寺様の言葉です。"りんは呼び鈴ではありません。"

さて、我が家のりん(直径25cm)のスペクトラムです。

258.4Hz、742.9Hz、1388.9Hzにピークがあります。

音階を確かめるたびにりんを叩くのも芸がないので、WaveGeneで3トーンを再現します。

この音を聞きながら、無線でいつもやっているアーとかウーとか自分の声の音階を変えてみます。

りんの音階に共鳴したつもりの自分の声のスペクトラムです。

258.4Hzが共鳴した音階です。

129.2Hzがオクターブ下、387.6Hzが3/2、516.8Hzがオクターブ上。

このオクターブ関係がミソです。

お勤めでりんを叩くのは合図という意味もありますが、もっと重要な役割がありました。

りんの音を心静かに聞き、正信偈の唱え出しを"りんの音階に合わせて発生"すれば自動的に正しい「出音」になるという仕掛けです。

最初の出音は、およそ洋楽のハ長調レ(297.0Hz・594.0Hz)に当たります。

我が家のりんは低い方にありますが、高い方が出にくい自分の声には合っているようです。

以前奈良にお参りした時に買ってきた正信偈CD音源(合唱)のスペクトラムを見てみます。

ハ長調レに近い581.4Hzが見えますが、大勢の合唱なので倍音関係のスペクトラムになっています。

WaveGeneで297.0Hz・594.0Hzを重ねてみると共鳴して聞こえます。

今度は自分の声を共鳴してみます。

290.7Hzを中心に、オクターブ下、3/2、オクターブ上にピークがあります。

分かりやすく洋楽のハ長調レで説明してありますが、りんの音の高さは"雅楽律の壱越 286.66Hz"です。

雅楽律では、430Hzです。

調律基準音から計算する各音階は、律によって変わるようですが音楽の話ではないので深入りしません(できません)。

これはネット上にあった、りんの"f分の1のゆらぎ"を分析したものです。

今回は思わぬところから声のスペクトラムを見ることになりましたが、音声も倍音関係にあることが分かりました。

いつもラグチューしているローカル局は音がいいはずです。

SDRでスペクトラムを見ると、SSB3kHz帯域の中に低い方から高い方まで沢山のピークが存在しています。

機械のFBなセッティングと併せて、なんといっても良く通る地声は天からの贈り物ですね。(合掌)

コメントする