JST-135の第一IFを取り出す

【スーパーローカルOMの後押し】

初めてのSDR受信ができるようになり、HiFi-SSB各局の電波を録音し楽しんでいました。

その内、夜間の海外放送局など強力な電波により、バンド内が騒がしくなるのが気になりかけました。

しばらくは、AGC設定やRF‐GAIN調整でごまかしていたのですが、もう少し良い方法がないか考えていました。

そこへタイミング良く、スーパーローカルOMの一言。

「トランシーバーのIF信号を取り出せば面白いよ。」

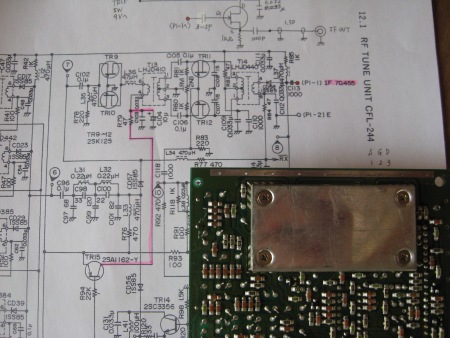

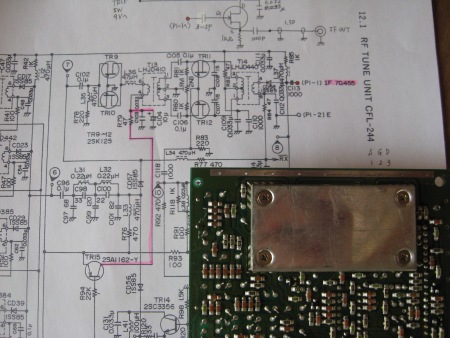

JST-135の受信回路図を眺めてみると、ANT⇒RF TUNE(複同調回路)⇒RF AMP⇒1st MIX⇒第一IF(X'tal Fil)へと信号が流れています。

回路図上では、第一IF信号の取り出しポイントがはっきりしており、受信の時だけONになる電源ポイントも見つかりました。

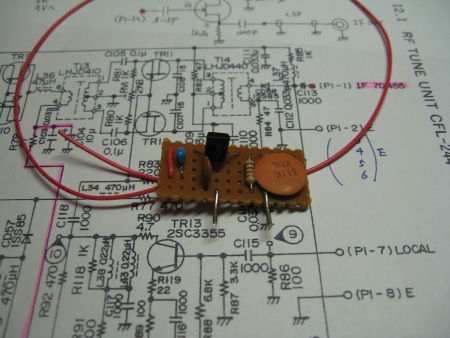

OMに相談すると、「2SK125のソースフォロア」で分配すればOKとのこと。

久しぶりにジャンク箱を探してみると、運よく「2SK125」がありました。

足りない部品は、ちゃっかりOMからもらい、久しぶりにハンダごてを握る後押しをしていただきました。(感謝!)

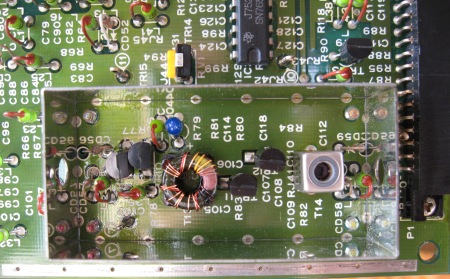

第一IFの取り出しポイントは、プラグイン列の一番左側の「RF-TUNE UNIT」です。

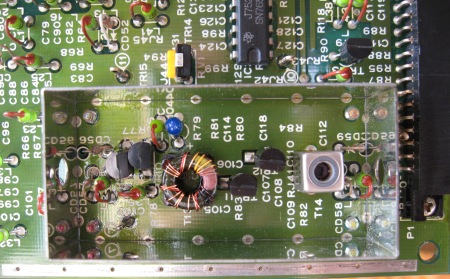

IF OUTは、プラグイン構造の1番ピンですが、RF AMPと1stMIXのシールドケースの陰になっています。

また、受信時にONになる電源ポイントは、チップ部品でいっぱいの基板裏面にあります。

回路図では分かっても、物理的に収めることができるかどうか。

いたって眼が悪くなった年老いた田舎のラジオ少年には問題です。

何とか拡大鏡と照明でプラグイン基板の取りだしポイントは確認できました。

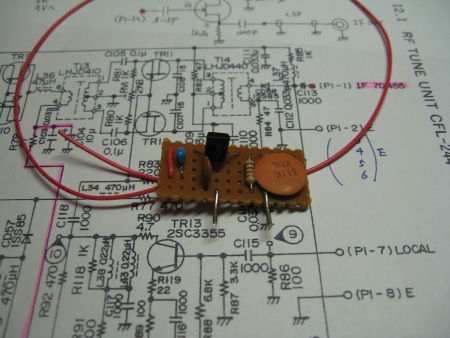

できるだけ小さく組みたいのですが、ハンダ面が見づらいので、ピッチを一目ずつ空けることにしました。

現物合わせで蛇の目基板の切れ端に部品を並べましたが、ぎりぎりプラグイン構造に収まりそうです。

しかし、眼のグレア現象で光って見えにくいため、プラグイン基板へのハンダ付けに難儀しました。

どうにか追加基板を固定できましたが、あまり格好良くありません。(汗!)

いよいよ差し込みです。

何とか無事にプラグインマザーボードに収まりました。

第一IF出力の1.5D-2Vをシャーシーケースの空冷穴から取り出しコネクタを仮付けしました。

早速、SDR-HF001のVHF用アンテナ端子(HFコンバータ・スルー用)に第一IF信号の同軸ケーブルを接続。

次に、HF/VHF切り替えスイッチをVHF側にスライドし、パソコンのUSB端子に接続しました。

HDSDRが立ち上がれば、いよいよJST-135第一IF70.455MHzの受信です。

何と偶然にも、「送信⇒JST-135&受信⇒SDR」という形の1stQSOは、7MHzにアクティブなローカル局でした。

いつも以上にVYFBなHiFi-SSBでした。(あーうれしや)

【スーパーローカルOMの後押し】

初めてのSDR受信ができるようになり、HiFi-SSB各局の電波を録音し楽しんでいました。

その内、夜間の海外放送局など強力な電波により、バンド内が騒がしくなるのが気になりかけました。

しばらくは、AGC設定やRF‐GAIN調整でごまかしていたのですが、もう少し良い方法がないか考えていました。

そこへタイミング良く、スーパーローカルOMの一言。

「トランシーバーのIF信号を取り出せば面白いよ。」

JST-135の受信回路図を眺めてみると、ANT⇒RF TUNE(複同調回路)⇒RF AMP⇒1st MIX⇒第一IF(X'tal Fil)へと信号が流れています。

回路図上では、第一IF信号の取り出しポイントがはっきりしており、受信の時だけONになる電源ポイントも見つかりました。

OMに相談すると、「2SK125のソースフォロア」で分配すればOKとのこと。

久しぶりにジャンク箱を探してみると、運よく「2SK125」がありました。

足りない部品は、ちゃっかりOMからもらい、久しぶりにハンダごてを握る後押しをしていただきました。(感謝!)

第一IFの取り出しポイントは、プラグイン列の一番左側の「RF-TUNE UNIT」です。

IF OUTは、プラグイン構造の1番ピンですが、RF AMPと1stMIXのシールドケースの陰になっています。

また、受信時にONになる電源ポイントは、チップ部品でいっぱいの基板裏面にあります。

回路図では分かっても、物理的に収めることができるかどうか。

いたって眼が悪くなった年老いた田舎のラジオ少年には問題です。

何とか拡大鏡と照明でプラグイン基板の取りだしポイントは確認できました。

できるだけ小さく組みたいのですが、ハンダ面が見づらいので、ピッチを一目ずつ空けることにしました。

現物合わせで蛇の目基板の切れ端に部品を並べましたが、ぎりぎりプラグイン構造に収まりそうです。

しかし、眼のグレア現象で光って見えにくいため、プラグイン基板へのハンダ付けに難儀しました。

どうにか追加基板を固定できましたが、あまり格好良くありません。(汗!)

いよいよ差し込みです。

何とか無事にプラグインマザーボードに収まりました。

第一IF出力の1.5D-2Vをシャーシーケースの空冷穴から取り出しコネクタを仮付けしました。

早速、SDR-HF001のVHF用アンテナ端子(HFコンバータ・スルー用)に第一IF信号の同軸ケーブルを接続。

次に、HF/VHF切り替えスイッチをVHF側にスライドし、パソコンのUSB端子に接続しました。

HDSDRが立ち上がれば、いよいよJST-135第一IF70.455MHzの受信です。

何と偶然にも、「送信⇒JST-135&受信⇒SDR」という形の1stQSOは、7MHzにアクティブなローカル局でした。

いつも以上にVYFBなHiFi-SSBでした。(あーうれしや)

コメントする