LBA雑感

【リスタート】

充電期間中としていた1ヶ月も過ぎ、ゴールデンウィーク明けからリスタート。

第二の人生も、田舎のラジオ少年もがんばらなくっちゃ。

春の訪れと共に黄色い花を咲かせていた我家のサンシュユも5月に入り深緑となった。

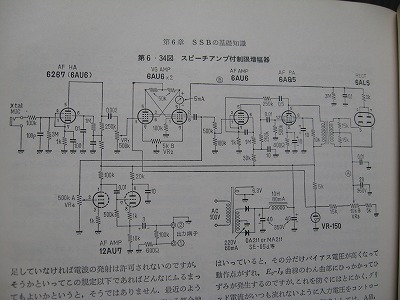

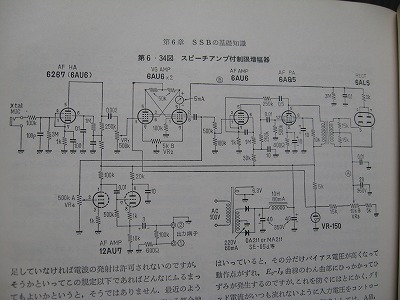

制限増幅器の存在を意識したのは懐かしい「SSBハンドブック」。

AMラジオ少年には、いずれの記事も読む(眺める)のがやっとだった。(今でも?)

ずいぶん経ってから、BBD素子によるフィードフォワード方式のLBA(1号機)を製作したのだったが、その設計者であるJA1BLV/OMの声を14MHzで先日聞いた。

一度QSOをと思うのだが14MHzでの1エリアとのチャンスは少ない。

いざコールとなっても当時の少年に戻ってしまいそう。Hi

これは、2003年ハムフェアのTGC(トップガンクラブ)ブースにて販売されたKE−01(リミッティングアンプ/ノイズゲート/イコライザー)。

大変FBに動作しているとの事だが、今となっては手に入らない。

(写真はHP/TGCの借物。)

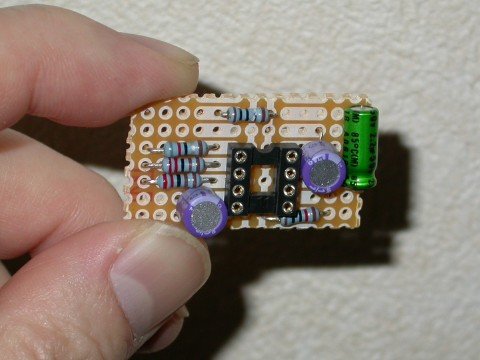

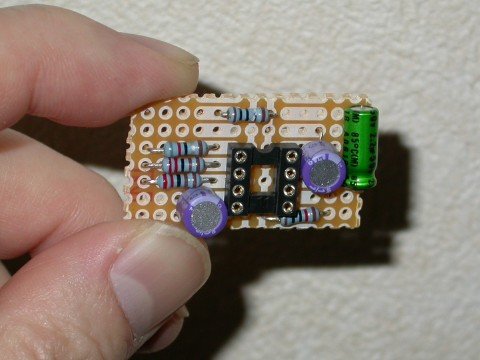

こちらは、JA2QXY/OM設計のLBAオリジナル基板で、何人かのOMに頒布され、既に製作を完了し運用に供されているという。

(写真・特性図ともHP/OMの借物。)

その心臓部である「AN8285K」の特性を、JH2CLV/OMがレポートされていた。

「使用するMicの出力レベル、制限を掛けるポイントが重要になってくる。

AN8285Kの場合は、制限開始点と傾斜は独立して変えられないので、入力利得により「らしい所」に設定するしかない。」

AN8285Kの場合、低い入力レベルで制限域に達してしまうので、制限領域での動作となってしまい音が不自然になる。

マイクプリアンプの利得を下げ、リニア領域と制限領域のクロスポイントを調整されたようだ。

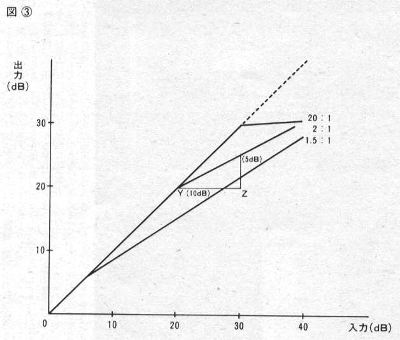

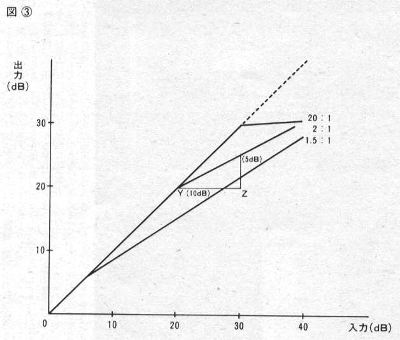

スレッショルドポイントとレシオの関係図。

レシオは音色に影響するが、各レシオの最大出力が同じになるように設定するには、スレッショルド・ポイントを適切に設定しなければならない。

20:1の場合、スレッショルド・ポイントを上げてやらないとどんなに入力を上げても音が前に出てこないことになってしまう。

【追記:1号機(BBD)の設計者は、試作機の特性評価で「入出力600ΩのdBmを採用」されていた。

それに加えて、当局がオーディオ機器で長らく触れてきたのが、某Sメーカーの表記だったので、「0dBs=0.775V」としている。

0dBv=1Vと比較して2.2dBの差となる。】

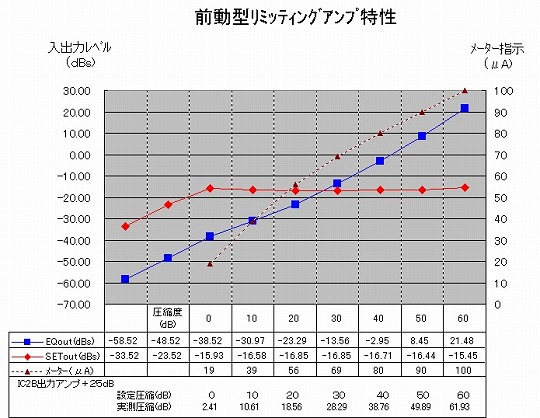

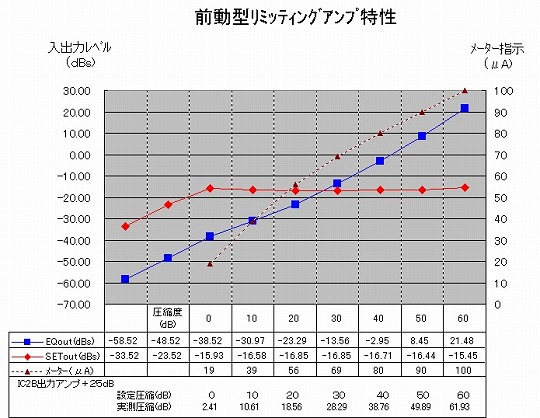

LBA2号機はスレッショルド・レシオともに固定。

スレッショルドポイントは、制限部の入力で−38.5dBs。

レシオは20:1以上。

特性的にはリミッターとなる。

手持ちのECMが−48dBなので、マイクプリアンプ部(+内部EQ)の利得を+33dBとしている。

プリアンプ部出力が−15dBsの時(=制限部の入力)、圧縮度は30dB弱。

+21.5dBsで歪み始め、圧縮度は60dB。

実際にはそのような使い方はしないが、リニア領域のマージンと併せ、アタックタイムが非常に短いので瞬間的な音にも反応する。

マイクにコツンと当たってもオーバードライブすることはない。

通常は圧縮度10dBで運用しているが、プリアンプ部の入力VRの可変で制御部入力レベルを変え、圧縮度を調整している。

これは、ある業務用無線の音質向上のために挿入してあるLBA。

業務用としては安価な機器であるが、確かに効果はある。

スレッショルド +10dB アタック 1.2msec

レシオ 10:1 リリース 4.8sec

いつかはPA用の機材を使ってみたい気もするが高嶺の花。

CQ誌2010年4月号に掲載されたJA1BBP/OMの「市販ファンタム電源を利用したHi-Fiマイク・アンプの製作」が、HiFi無線を探究してみえるOMの中で話題になっているらしい。

入力初段部として、マイクプリアンプ専用OP(SSM2019)を採用。

外付け部品も少なく、シンプルな回路で素晴らしい音・・・というコンセプトが見事に当たったということらしい。

どこかで使ってみたい気もするが、後段ラインのクオリティがあってのこと。

田舎のラジオ少年にはやるべきことが多い。

【リスタート】

充電期間中としていた1ヶ月も過ぎ、ゴールデンウィーク明けからリスタート。

第二の人生も、田舎のラジオ少年もがんばらなくっちゃ。

春の訪れと共に黄色い花を咲かせていた我家のサンシュユも5月に入り深緑となった。

制限増幅器の存在を意識したのは懐かしい「SSBハンドブック」。

AMラジオ少年には、いずれの記事も読む(眺める)のがやっとだった。(今でも?)

ずいぶん経ってから、BBD素子によるフィードフォワード方式のLBA(1号機)を製作したのだったが、その設計者であるJA1BLV/OMの声を14MHzで先日聞いた。

一度QSOをと思うのだが14MHzでの1エリアとのチャンスは少ない。

いざコールとなっても当時の少年に戻ってしまいそう。Hi

これは、2003年ハムフェアのTGC(トップガンクラブ)ブースにて販売されたKE−01(リミッティングアンプ/ノイズゲート/イコライザー)。

大変FBに動作しているとの事だが、今となっては手に入らない。

(写真はHP/TGCの借物。)

こちらは、JA2QXY/OM設計のLBAオリジナル基板で、何人かのOMに頒布され、既に製作を完了し運用に供されているという。

(写真・特性図ともHP/OMの借物。)

その心臓部である「AN8285K」の特性を、JH2CLV/OMがレポートされていた。

「使用するMicの出力レベル、制限を掛けるポイントが重要になってくる。

AN8285Kの場合は、制限開始点と傾斜は独立して変えられないので、入力利得により「らしい所」に設定するしかない。」

AN8285Kの場合、低い入力レベルで制限域に達してしまうので、制限領域での動作となってしまい音が不自然になる。

マイクプリアンプの利得を下げ、リニア領域と制限領域のクロスポイントを調整されたようだ。

スレッショルドポイントとレシオの関係図。

レシオは音色に影響するが、各レシオの最大出力が同じになるように設定するには、スレッショルド・ポイントを適切に設定しなければならない。

20:1の場合、スレッショルド・ポイントを上げてやらないとどんなに入力を上げても音が前に出てこないことになってしまう。

【追記:1号機(BBD)の設計者は、試作機の特性評価で「入出力600ΩのdBmを採用」されていた。

それに加えて、当局がオーディオ機器で長らく触れてきたのが、某Sメーカーの表記だったので、「0dBs=0.775V」としている。

0dBv=1Vと比較して2.2dBの差となる。】

LBA2号機はスレッショルド・レシオともに固定。

スレッショルドポイントは、制限部の入力で−38.5dBs。

レシオは20:1以上。

特性的にはリミッターとなる。

手持ちのECMが−48dBなので、マイクプリアンプ部(+内部EQ)の利得を+33dBとしている。

プリアンプ部出力が−15dBsの時(=制限部の入力)、圧縮度は30dB弱。

+21.5dBsで歪み始め、圧縮度は60dB。

実際にはそのような使い方はしないが、リニア領域のマージンと併せ、アタックタイムが非常に短いので瞬間的な音にも反応する。

マイクにコツンと当たってもオーバードライブすることはない。

通常は圧縮度10dBで運用しているが、プリアンプ部の入力VRの可変で制御部入力レベルを変え、圧縮度を調整している。

これは、ある業務用無線の音質向上のために挿入してあるLBA。

業務用としては安価な機器であるが、確かに効果はある。

スレッショルド +10dB アタック 1.2msec

レシオ 10:1 リリース 4.8sec

いつかはPA用の機材を使ってみたい気もするが高嶺の花。

CQ誌2010年4月号に掲載されたJA1BBP/OMの「市販ファンタム電源を利用したHi-Fiマイク・アンプの製作」が、HiFi無線を探究してみえるOMの中で話題になっているらしい。

入力初段部として、マイクプリアンプ専用OP(SSM2019)を採用。

外付け部品も少なく、シンプルな回路で素晴らしい音・・・というコンセプトが見事に当たったということらしい。

どこかで使ってみたい気もするが、後段ラインのクオリティがあってのこと。

田舎のラジオ少年にはやるべきことが多い。

コメントする