入力換算雑音電圧

【そうかあ、電力比かぁ。】

本日記でS/Nと呼んでいたのは、電力比だったのかぁ。

OMのコメント

「ところでS/Nですが、これは電力比です。オシロで見えている雑音のp-p値とサイン波のp-p値は別物です。雑音はサイン波の合成と考えられますが、周波数も位相もランダムですので、p-p値より電力レベルは相当低くなります。たしか6dBはS/N値は良くなると思います。なおかつ、バンド幅ももっと狭いでしょうから(高域だけでなく、低域も)、よりS/Nは良い方向にUPすると思います。となると、S/Nは60dB程度ではないかと思います。」

とすれば、オシロで見ている残留雑音をもっと小さくすれば、更にS/Nは向上するなぁ。

もうひとこだわりしよう。(ちっとも懲りていない)

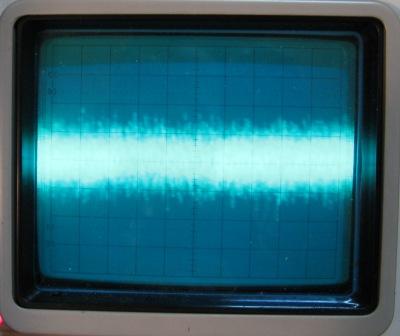

【IC2Bだけのノイズ出力】

【IC2Bだけのノイズ出力】

約4mVP-P(2mV/DIV)

【その14】のノイズは、入力VRを実用レベル(時計で午前10時から12時の位置)にセットしたときのものである。

セットノイズとしては、前段のノイズではなく、IC2B(LF412N)のノイズレベルに縛られている。

試しに、前段のIC1A・IC1Bを切り離してみたときのレベルは減ることも無く、ほぼ等しい4mVP-Pである。

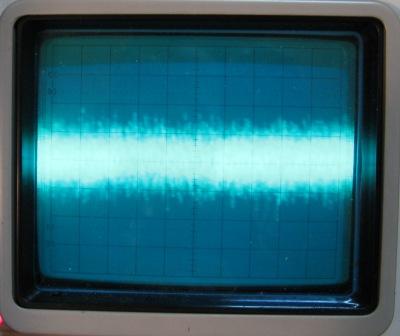

【入力VRmax時のノイズ出力】

約30mVP-P(5mV/DIV)

実際には、やらないのだが入力VRをMaxにしてSET利得をフルゲインにしてみると、・・・

なんと、IC2Boutのノイズが一気に30mVP-Pにもなるではないか。

何としたことか。

帯域外減衰を考慮しても、

315mVP-P÷(30mVP-P×1/4)≒ 32.46dB(比率)

これではいかにもひどすぎる。

オリジナル機仕様の入力換算雑音電圧1μVからすると、

全体利得を約60dB(×1000)として、ノイズ出力は1mVrms(2.828mVP-P)か。(ウーン)

ここで、初段ICである「NJM2114」のデータシートの「ソース抵抗(Rs) VS 入力換算雑音電圧」をヨーク見ると、

周波数特性=Flat RS=10KΩ 入力換算雑音電圧=10μVrms

総合ゲイン約60dBから計算すると、

10μVrms ×1000=10mVrms≒28.28mVP-P

入力インピーダンスは、オリジナル機は約3KΩとなっているが、2号機ではECM用の電源供給回路を付けていないので、R1のみの(10KΩ)となっている。

入力換算雑音電圧といっても、周波数特性によって、大きく変わってくるようだ。

100KHzLPF RS=10KΩ 4μVrms

JIS_A聴感補正 RS=10KΩ 1.5μVrms

実用上は、こんなに入力VRを上げないので問題ないのだが、どうもしっくりこない。(またしてもウーン)

【ハイインピーダンスからローインピーダンスへ】

ふと、データシートの「入力換算雑音電圧 VS 周波数」の測定回路を見ると、

ソース抵抗=100Ω

利得分割抵抗=100Ω/10KΩ となっている。

そうだな、BBDのときのノイズ低減の一つが、入力インピーダンスをHighからLowに変更だったな。

昔のトランジスタ技術の切抜きをよーく読んでみると、ソース抵抗のほかにも利得分割抵抗の影響もあるらしい。

現在使用中のマイクのインピーダンスは200Ωなので、初段IC1Aのローインピダンス化を試してみることにした。

ソース抵抗 R1 10KΩ から 530Ω(560Ωをパラ)

利得分割抵抗 R7 4.7KΩ から 500Ω(560Ωをパラ)

R6 100KΩ から 9.09KΩ(10KΩをパラ)

中途半端な抵抗値になっているのは、基板上で既設抵抗に手持ちの560Ωや10KΩをパラにしたためであり、値にこだわるものではない。

【ローインピーダンス化後の入力VRmax時の

ノイズ出力】

その結果は、三分の一「10mVP-P」まで減った。

計算では「−9.54dB」となるが、利得分割抵抗の変更により初段の利得が下がっているので、差引き「−5.54dB」の改善となった。

帯域外減衰を考慮して再検証してみると、

315mVP-P÷(10mVP-P×1/4)≒ 42dB

この信号対雑音電力比=42dBは最悪の場合であるので、必要以上に入力VRを上げるなという戒めか。

通常のVR位置であれば50dBは確保できるので問題ない。

ここでもう一つこだわりたいけど(しつこいHi)、よく分からなくなった。

セットノイズとしては、通常使用時は前段のノイズではなく、IC2B(LF412N)のノイズレベルに縛られているのだが、JFET入力の場合、入力換算雑音電圧よりも入力換算雑音電流の方が問題となるらしい。

となると、LF412Nの入力となる電子VRを構成する2SK117GRの抵抗値とどういう関係があるのだろう。

ここまで来て頭が痛くなってきた。

ノイズとは奥が深いものだなぁとつくづく思う。

素子の選定だけでなく、回路周辺技術の良し悪しが物を言うのだろう。

【音楽録音用リミッティングアンプ(1176LN)】

ちなみに、音楽のレコーディングに使われている機種のスペックを紹介しよう。

S/N=70dB以上 (+10dBm出力時)

コンプレッションレシオ=20:1から4:1

アタックタイム=20μS(最高時)

歪み率=0.5%以下

利得=50dB

市場価格=26万円

回路や実装技術はどうなっているのだろう。(いやいや深入りは止めよう。)

いくらスペックが良くても、年老いた田舎のラジオ少年のRIG本体より高くてはなぁ。・・・

【そうかあ、電力比かぁ。】

本日記でS/Nと呼んでいたのは、電力比だったのかぁ。

OMのコメント

「ところでS/Nですが、これは電力比です。オシロで見えている雑音のp-p値とサイン波のp-p値は別物です。雑音はサイン波の合成と考えられますが、周波数も位相もランダムですので、p-p値より電力レベルは相当低くなります。たしか6dBはS/N値は良くなると思います。なおかつ、バンド幅ももっと狭いでしょうから(高域だけでなく、低域も)、よりS/Nは良い方向にUPすると思います。となると、S/Nは60dB程度ではないかと思います。」

とすれば、オシロで見ている残留雑音をもっと小さくすれば、更にS/Nは向上するなぁ。

もうひとこだわりしよう。(ちっとも懲りていない)

【IC2Bだけのノイズ出力】

【IC2Bだけのノイズ出力】 約4mVP-P(2mV/DIV)

【その14】のノイズは、入力VRを実用レベル(時計で午前10時から12時の位置)にセットしたときのものである。

セットノイズとしては、前段のノイズではなく、IC2B(LF412N)のノイズレベルに縛られている。

試しに、前段のIC1A・IC1Bを切り離してみたときのレベルは減ることも無く、ほぼ等しい4mVP-Pである。

【入力VRmax時のノイズ出力】

約30mVP-P(5mV/DIV)

実際には、やらないのだが入力VRをMaxにしてSET利得をフルゲインにしてみると、・・・

なんと、IC2Boutのノイズが一気に30mVP-Pにもなるではないか。

何としたことか。

帯域外減衰を考慮しても、

315mVP-P÷(30mVP-P×1/4)≒ 32.46dB(比率)

これではいかにもひどすぎる。

オリジナル機仕様の入力換算雑音電圧1μVからすると、

全体利得を約60dB(×1000)として、ノイズ出力は1mVrms(2.828mVP-P)か。(ウーン)

ここで、初段ICである「NJM2114」のデータシートの「ソース抵抗(Rs) VS 入力換算雑音電圧」をヨーク見ると、

周波数特性=Flat RS=10KΩ 入力換算雑音電圧=10μVrms

総合ゲイン約60dBから計算すると、

10μVrms ×1000=10mVrms≒28.28mVP-P

入力インピーダンスは、オリジナル機は約3KΩとなっているが、2号機ではECM用の電源供給回路を付けていないので、R1のみの(10KΩ)となっている。

入力換算雑音電圧といっても、周波数特性によって、大きく変わってくるようだ。

100KHzLPF RS=10KΩ 4μVrms

JIS_A聴感補正 RS=10KΩ 1.5μVrms

実用上は、こんなに入力VRを上げないので問題ないのだが、どうもしっくりこない。(またしてもウーン)

【ハイインピーダンスからローインピーダンスへ】

ふと、データシートの「入力換算雑音電圧 VS 周波数」の測定回路を見ると、

ソース抵抗=100Ω

利得分割抵抗=100Ω/10KΩ となっている。

そうだな、BBDのときのノイズ低減の一つが、入力インピーダンスをHighからLowに変更だったな。

昔のトランジスタ技術の切抜きをよーく読んでみると、ソース抵抗のほかにも利得分割抵抗の影響もあるらしい。

現在使用中のマイクのインピーダンスは200Ωなので、初段IC1Aのローインピダンス化を試してみることにした。

ソース抵抗 R1 10KΩ から 530Ω(560Ωをパラ)

利得分割抵抗 R7 4.7KΩ から 500Ω(560Ωをパラ)

R6 100KΩ から 9.09KΩ(10KΩをパラ)

中途半端な抵抗値になっているのは、基板上で既設抵抗に手持ちの560Ωや10KΩをパラにしたためであり、値にこだわるものではない。

【ローインピーダンス化後の入力VRmax時の

ノイズ出力】

その結果は、三分の一「10mVP-P」まで減った。

計算では「−9.54dB」となるが、利得分割抵抗の変更により初段の利得が下がっているので、差引き「−5.54dB」の改善となった。

帯域外減衰を考慮して再検証してみると、

315mVP-P÷(10mVP-P×1/4)≒ 42dB

この信号対雑音電力比=42dBは最悪の場合であるので、必要以上に入力VRを上げるなという戒めか。

通常のVR位置であれば50dBは確保できるので問題ない。

ここでもう一つこだわりたいけど(しつこいHi)、よく分からなくなった。

セットノイズとしては、通常使用時は前段のノイズではなく、IC2B(LF412N)のノイズレベルに縛られているのだが、JFET入力の場合、入力換算雑音電圧よりも入力換算雑音電流の方が問題となるらしい。

となると、LF412Nの入力となる電子VRを構成する2SK117GRの抵抗値とどういう関係があるのだろう。

ここまで来て頭が痛くなってきた。

ノイズとは奥が深いものだなぁとつくづく思う。

素子の選定だけでなく、回路周辺技術の良し悪しが物を言うのだろう。

【音楽録音用リミッティングアンプ(1176LN)】

ちなみに、音楽のレコーディングに使われている機種のスペックを紹介しよう。

S/N=70dB以上 (+10dBm出力時)

コンプレッションレシオ=20:1から4:1

アタックタイム=20μS(最高時)

歪み率=0.5%以下

利得=50dB

市場価格=26万円

回路や実装技術はどうなっているのだろう。(いやいや深入りは止めよう。)

いくらスペックが良くても、年老いた田舎のラジオ少年のRIG本体より高くてはなぁ。・・・

コメントする