仮設場所からだと反射エリアが広くなる?

【北側反射は、RFフィルタのよう?】

【追記 11月13日小雨時のQSB】

軒下設置の受信プリアンプの効果として「433.04MHz S9+30dB」で受信出来るようになりましたが、430MHz電波伝搬の謎は未解決です。

山の落葉・乗鞍岳の積雪など季節的な反射条件の変化、あるいは雨・雲など気象的な変化が影響しているのかもと???が一杯です。

段々分からなくなってきたので、これまでの経緯を振り返ってみます。(画像はストリートビュー)

OMさんの430MHzアンテナは13エレスタック2段という凄いアンテナを上げて見えましたが、飛騨市各局とのQSOはうまくいきませんでした。

430MHzにアクティブなOMさんの経験から「ビームが鋭すぎるのではないか」ということになり、18エレスタックに縮小し仮設試験が始まりました。

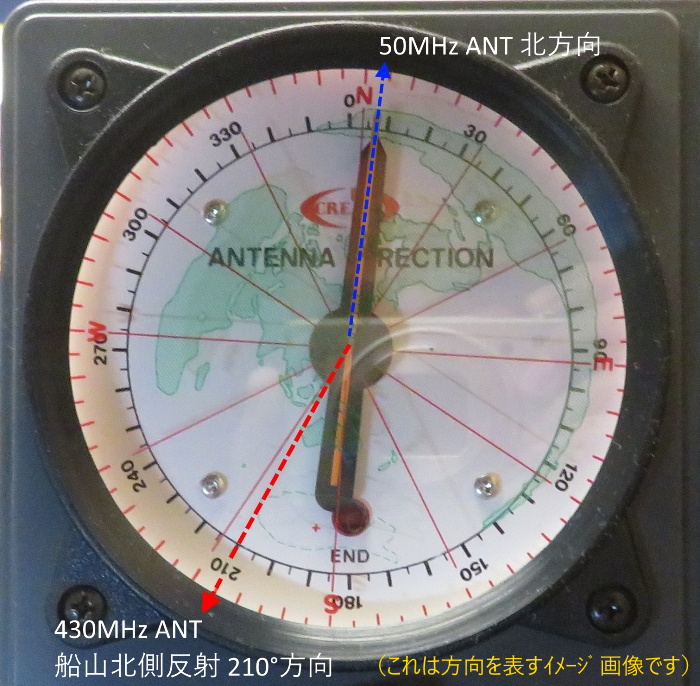

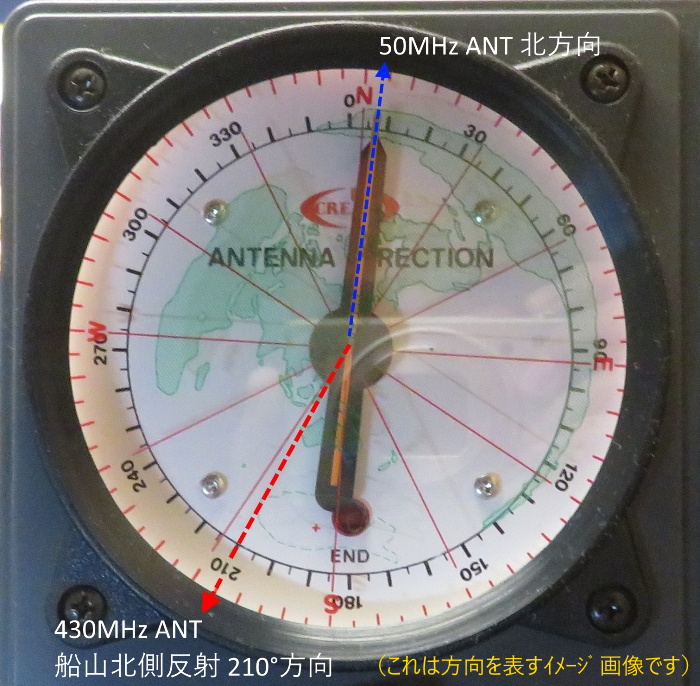

北東方向の乗鞍反射や南西方面の船山反射を方向や角度を変えながら実験された結果、船山の北側反射(≒210°方向)が最良点ということが分かりました。

当局が配線系の損失改善をしてから(アンプ増設前)は、弱いながらも10Wで433.00MHzでQSOできていました。

ところが現在、当局がアンプを増設したにもかかわらず433.00MHzは不安定です。

何が違うのか考えると「仮設場所⇒家の前の広場」「本設場所⇒ガレージの屋根」。

どう見ても本設場所の方が地上高が上がりFBだと思うのですが。・・・

頭を切り換えて、ストリートビューで「船山の北側の見え方」を観察してみます。

これは、本設場所であるガレージから見た船山北側を拡大した画像です。

こちらは仮設場所である家の前の広場から見た船山北側を拡大した画像です。

仮設場所からの方が、手前の山の影が低くなり、僅かですが北側反射のエリアが拡がって見えるのが分かります。

本設場所からの通信が、433.00MHzと430.04MHzの40KHzの違いで大きく違うのは、船山北側反射面の僅かな違いによるのかもしれません。・・・

もう一点は、仮設の地上高が低かったので仰角を付けていたとのことなので、反射面への入射角が+に作用していたのかもしれません。・・・

今日は午後からOMさんに付き合ってもらって、違う観点から2つの試験をしてみました。

一つ目は、安定した433.04MHzでローテータを360°回転して送信してもらいましたが、現在の≒210°方向を上回るところはありませんでした。

地理的には船山の正面反射の方が乗鞍反射経由で有効だと思ったのですが、どうやら違うようです。

二つ目は、≒210方向に固定したままで、433.04MHzを中心に10KHz間隔で送信してもらいました。

433.04MHzはS9+ですが、周波数が離れるに従って受信レベルは落ちていき、特に433.01MHzはS1で通信不能でした。

まるで433.04MHzが中心周波数のRFフィルタのようです。(苦)

その夜、試験結果についてラグチューしていると、短い時間内でも、ふわーっと受信状況が変化していくので、年老いた田舎のラジオ少年の頭は増々こんがらがって行きます。

【追記 11月13日小雨時のQSB】

今夜もOMさんが430.00MHzで声を出されたのでコールしたところ返事がありました。

OMさんも今夜は雨なので無理かなあと思いながら電波を出したとのこと。

安定している433.04MHzにQSYしましたが、Sメータを見ているとS1~S9の範囲でフワッフワッとゆっくり周期で動いています。

晴れている時のようなS9+にはならないので、今夜の小雨は少なからず影響しているようです。

【北側反射は、RFフィルタのよう?】

【追記 11月13日小雨時のQSB】

軒下設置の受信プリアンプの効果として「433.04MHz S9+30dB」で受信出来るようになりましたが、430MHz電波伝搬の謎は未解決です。

山の落葉・乗鞍岳の積雪など季節的な反射条件の変化、あるいは雨・雲など気象的な変化が影響しているのかもと???が一杯です。

段々分からなくなってきたので、これまでの経緯を振り返ってみます。(画像はストリートビュー)

OMさんの430MHzアンテナは13エレスタック2段という凄いアンテナを上げて見えましたが、飛騨市各局とのQSOはうまくいきませんでした。

430MHzにアクティブなOMさんの経験から「ビームが鋭すぎるのではないか」ということになり、18エレスタックに縮小し仮設試験が始まりました。

北東方向の乗鞍反射や南西方面の船山反射を方向や角度を変えながら実験された結果、船山の北側反射(≒210°方向)が最良点ということが分かりました。

当局が配線系の損失改善をしてから(アンプ増設前)は、弱いながらも10Wで433.00MHzでQSOできていました。

ところが現在、当局がアンプを増設したにもかかわらず433.00MHzは不安定です。

何が違うのか考えると「仮設場所⇒家の前の広場」「本設場所⇒ガレージの屋根」。

どう見ても本設場所の方が地上高が上がりFBだと思うのですが。・・・

頭を切り換えて、ストリートビューで「船山の北側の見え方」を観察してみます。

これは、本設場所であるガレージから見た船山北側を拡大した画像です。

こちらは仮設場所である家の前の広場から見た船山北側を拡大した画像です。

仮設場所からの方が、手前の山の影が低くなり、僅かですが北側反射のエリアが拡がって見えるのが分かります。

本設場所からの通信が、433.00MHzと430.04MHzの40KHzの違いで大きく違うのは、船山北側反射面の僅かな違いによるのかもしれません。・・・

もう一点は、仮設の地上高が低かったので仰角を付けていたとのことなので、反射面への入射角が+に作用していたのかもしれません。・・・

今日は午後からOMさんに付き合ってもらって、違う観点から2つの試験をしてみました。

一つ目は、安定した433.04MHzでローテータを360°回転して送信してもらいましたが、現在の≒210°方向を上回るところはありませんでした。

地理的には船山の正面反射の方が乗鞍反射経由で有効だと思ったのですが、どうやら違うようです。

二つ目は、≒210方向に固定したままで、433.04MHzを中心に10KHz間隔で送信してもらいました。

433.04MHzはS9+ですが、周波数が離れるに従って受信レベルは落ちていき、特に433.01MHzはS1で通信不能でした。

まるで433.04MHzが中心周波数のRFフィルタのようです。(苦)

その夜、試験結果についてラグチューしていると、短い時間内でも、ふわーっと受信状況が変化していくので、年老いた田舎のラジオ少年の頭は増々こんがらがって行きます。

【追記 11月13日小雨時のQSB】

今夜もOMさんが430.00MHzで声を出されたのでコールしたところ返事がありました。

OMさんも今夜は雨なので無理かなあと思いながら電波を出したとのこと。

安定している433.04MHzにQSYしましたが、Sメータを見ているとS1~S9の範囲でフワッフワッとゆっくり周期で動いています。

晴れている時のようなS9+にはならないので、今夜の小雨は少なからず影響しているようです。

コメントする