これが本物の測定器だ

【R±jXの原理は変わらず】

(取扱説明書より。)

(取扱説明書より。)

「アンテナは、RCL直列共振回路と考えることができます。

アンテナインピーダンスは、RCLの合成インピーダンスです。

ある特定の周波数ではCとLとが打ち消され、Rだけが残ります。これがアンテナの共振周波数です。

共振周波数以上の周波数では、LのインピーダンスがCのものより大きくなるので、アンテナインピーダンスZは誘導リアクタンスを含み、次式で表されます。

【Z=R+jX】

共振周波数以下では、CのインピーダンスがLのものより大きくなるのでZは容量リアクタンスを含み、次式で表されます。

【Z=R−jX】

アンテナのマッチングは次の条件を満足させることが必要です。

(1)アンテナに加えられる信号周波数がアンテナの共振周波数と一致し、アンテナインピーダンスがリアクタンスを含まないこと。

(2)アンテナインピーダンスが、使用するフィーダーのインピーダンスと一致すること。

アンテナそのもののインピーダンス(給電点インピーダンス)は、アンテナの種類により数オームから数百オームになります。

50Ωのフィーダーを使用するためには、インピーダンス変換回路(マッチング回路)が必要になります。」

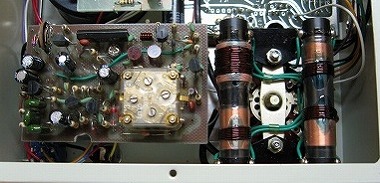

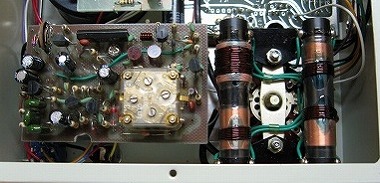

さて、以下が手作り高級インピーダンスブリッジの全容。

インピーダンス・ブリッジ部

メーターアンプ(左)

カウンター回路(右)

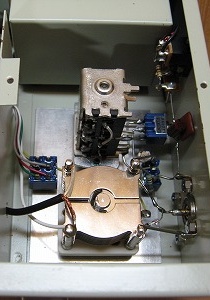

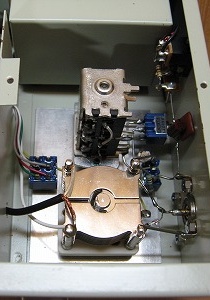

OSC回路(左)

OSCコイル(右)

【RダイヤルとXダイヤル】

1.信号周波数を変化させて測定する方法

Rダイヤルは50Ωに合わせたまま、周波数を希望値を中心にゆっくり変化させ、メーターの振れが最小になる周波数に合わせる。

次に、Rダイヤルを50Ωを中心にゆっくり動かし、メーターの振れがさらに小さくなる位置に合わせ、周波数を再度微調整し、さらにRダイヤルを微調整し、メーターが最小値になる点を求める。

これがバランス点で、そのときの周波数がアンテナの共振周波数で、Rダイヤルの値がアンテナインピーダンスを示す。

アンテナの共振周波数が希望値より高ければアンテナは短すぎ、低ければ長すぎであるから、エレメントの長さ、ローディングコイルのタップ等を調整し、まずアンテナの共振周波数を希望値に合わせる。

次に、マッチング回路を調節して、R=50Ωでメーター指示が最小になるようにする。

マッチング回路を調整するとアンテナ共振周波数が変化することがあるので、測定、調整を繰り返し希望周波数で、R=50Ωの時メーター指示が最小になれば調整完了。

この方法は、周波数を変化させてアンテナ共振周波数を求めるので、Xダイヤルは最小、C−LスイッチはOFFのままとする。

【Rパートの差動バリコン】

2.特定の周波数で測定する方法

周波数を希望値に合わせたまま、Rダイヤルを回しメーター指示が最小になる位置に合わせ、次にC−Lスイッチをいずれか、メーター指示が減少する方向にたおし、メーター指示がさらに小さくなるようにXダイヤルを調整する。

さらにR,Xを交互に微調整してメーター指示最小のバランス点を求める。

この時のRダイヤルとXダイヤルの指示値が、アンテナインピーダンスの抵抗成分と、リアクタンス成分を示す。

X=Cであればアンテナインピーダンスは容量性のリアクタンスを持つのでアンテナは、その周波数に対しては短すぎ、アンテナ共振周波数は希望値より高い。

X=Lであれば誘導性のリアクタンスを持ち、アンテナは長すぎ。

まずアンテナの長さ等を調節して、X=0(OFF)でバランスするようにし、次にR=50Ωになるようにマッチング回路を調整し、これをくり返して、R=50Ω、X=OFFでメーター指示が最小になれば調整完了。

(操作を文章にするとかえってややこしくなるが、実際にいじくって見れば初心者でもOK。)

【おまけ】

憧れの測定器の手触りを楽しみながら、CQ5バンドの状況を測定してみた(リグ側)。

ところが、周波数ダイヤルを回していくと、バンドの下側や上側で周波数が不連続にジャンプする。

おかしいなと思いながら、発振レベルを下げてみるが改善しない。

ここは初心に戻って取扱説明書を読んでみることに。

「アンテナのQが高いと、周波数が不連続に変化(ジャンプ)することがあります。この場合、OSC.LEVELを少し下げるか、50Ωダミーロードまたはそれ以下の抵抗で、左側のOSC.OUTコネクタを終端すると正常になります。」

OSC.OUTを50Ωで終端してみると、見事に周波数が安定し、バンド全般に亘ってスムースに測定できた。(あー良かった。)

最後に、取扱説明書の最終ページに次の記述がある。

「弊社の全製品は、どんなに古いものでも修理、調整を御引き受けする"無期限アフターサービス"を実施しています。」

さすが、三田無線研究所!!。

【R±jXの原理は変わらず】

(取扱説明書より。)

(取扱説明書より。) 「アンテナは、RCL直列共振回路と考えることができます。

アンテナインピーダンスは、RCLの合成インピーダンスです。

ある特定の周波数ではCとLとが打ち消され、Rだけが残ります。これがアンテナの共振周波数です。

共振周波数以上の周波数では、LのインピーダンスがCのものより大きくなるので、アンテナインピーダンスZは誘導リアクタンスを含み、次式で表されます。

【Z=R+jX】

共振周波数以下では、CのインピーダンスがLのものより大きくなるのでZは容量リアクタンスを含み、次式で表されます。

【Z=R−jX】

アンテナのマッチングは次の条件を満足させることが必要です。

(1)アンテナに加えられる信号周波数がアンテナの共振周波数と一致し、アンテナインピーダンスがリアクタンスを含まないこと。

(2)アンテナインピーダンスが、使用するフィーダーのインピーダンスと一致すること。

アンテナそのもののインピーダンス(給電点インピーダンス)は、アンテナの種類により数オームから数百オームになります。

50Ωのフィーダーを使用するためには、インピーダンス変換回路(マッチング回路)が必要になります。」

さて、以下が手作り高級インピーダンスブリッジの全容。

インピーダンス・ブリッジ部

メーターアンプ(左)

カウンター回路(右)

OSC回路(左)

OSCコイル(右)

【RダイヤルとXダイヤル】

1.信号周波数を変化させて測定する方法

Rダイヤルは50Ωに合わせたまま、周波数を希望値を中心にゆっくり変化させ、メーターの振れが最小になる周波数に合わせる。

次に、Rダイヤルを50Ωを中心にゆっくり動かし、メーターの振れがさらに小さくなる位置に合わせ、周波数を再度微調整し、さらにRダイヤルを微調整し、メーターが最小値になる点を求める。

これがバランス点で、そのときの周波数がアンテナの共振周波数で、Rダイヤルの値がアンテナインピーダンスを示す。

アンテナの共振周波数が希望値より高ければアンテナは短すぎ、低ければ長すぎであるから、エレメントの長さ、ローディングコイルのタップ等を調整し、まずアンテナの共振周波数を希望値に合わせる。

次に、マッチング回路を調節して、R=50Ωでメーター指示が最小になるようにする。

マッチング回路を調整するとアンテナ共振周波数が変化することがあるので、測定、調整を繰り返し希望周波数で、R=50Ωの時メーター指示が最小になれば調整完了。

この方法は、周波数を変化させてアンテナ共振周波数を求めるので、Xダイヤルは最小、C−LスイッチはOFFのままとする。

【Rパートの差動バリコン】

2.特定の周波数で測定する方法

周波数を希望値に合わせたまま、Rダイヤルを回しメーター指示が最小になる位置に合わせ、次にC−Lスイッチをいずれか、メーター指示が減少する方向にたおし、メーター指示がさらに小さくなるようにXダイヤルを調整する。

さらにR,Xを交互に微調整してメーター指示最小のバランス点を求める。

この時のRダイヤルとXダイヤルの指示値が、アンテナインピーダンスの抵抗成分と、リアクタンス成分を示す。

X=Cであればアンテナインピーダンスは容量性のリアクタンスを持つのでアンテナは、その周波数に対しては短すぎ、アンテナ共振周波数は希望値より高い。

X=Lであれば誘導性のリアクタンスを持ち、アンテナは長すぎ。

まずアンテナの長さ等を調節して、X=0(OFF)でバランスするようにし、次にR=50Ωになるようにマッチング回路を調整し、これをくり返して、R=50Ω、X=OFFでメーター指示が最小になれば調整完了。

(操作を文章にするとかえってややこしくなるが、実際にいじくって見れば初心者でもOK。)

【おまけ】

憧れの測定器の手触りを楽しみながら、CQ5バンドの状況を測定してみた(リグ側)。

ところが、周波数ダイヤルを回していくと、バンドの下側や上側で周波数が不連続にジャンプする。

おかしいなと思いながら、発振レベルを下げてみるが改善しない。

ここは初心に戻って取扱説明書を読んでみることに。

「アンテナのQが高いと、周波数が不連続に変化(ジャンプ)することがあります。この場合、OSC.LEVELを少し下げるか、50Ωダミーロードまたはそれ以下の抵抗で、左側のOSC.OUTコネクタを終端すると正常になります。」

OSC.OUTを50Ωで終端してみると、見事に周波数が安定し、バンド全般に亘ってスムースに測定できた。(あー良かった。)

最後に、取扱説明書の最終ページに次の記述がある。

「弊社の全製品は、どんなに古いものでも修理、調整を御引き受けする"無期限アフターサービス"を実施しています。」

さすが、三田無線研究所!!。

JA2PTQ 様

初めまして。

今回、アンテナ製作測定器を読み、様々な自作大変参考になります。

アンテナブリッジ回路の測定器を読み、三田無線 AZ1-HF/A3XHFが安定した

測定器の一つで、各OMさんが用いられていますので、参考にしたく、解説書(取扱説明書)を

一読したいのですが、お願いできればと・・メールしました。

何卒よろしくお願いします。

JH1FDM 本橋 清

JH1FDM 様

こんばんは。

この度は、つたないブログにコメントいただきありがとうございます。

ジュラルミンケースに入った「DELICAの高級インピーダンスブリッジ」。

縁あってローカルOTよりQSYしてきましたが、15年経った今でもピカピカです。

詳しくは別途メールを差し上げたいと思いますので、しばらくお待ちください。

de JA2PTQ

先日、イタリアの局長さんからメールが届きました。

最近「AZ1ーHF」を購入し、関連記事を検索したところこのブログを見つけたとのこと。

遠くヨーロッパからの質問だったので、つたない記事も少しは役に立っているのかな~と、感激している年老いた田舎のラジオ少年です。(笑)