災害は忘れないうちにやってくる

【「100年に一度」はウソ。】

平成26年8月17日、飛騨地方は大雨です。

16日から降っていた雨は、17日も降り続け大変な雨量です。

当地域の役員を仰せつかっていますので、大きな被害にならなければ良いがなと気が気でなりません。

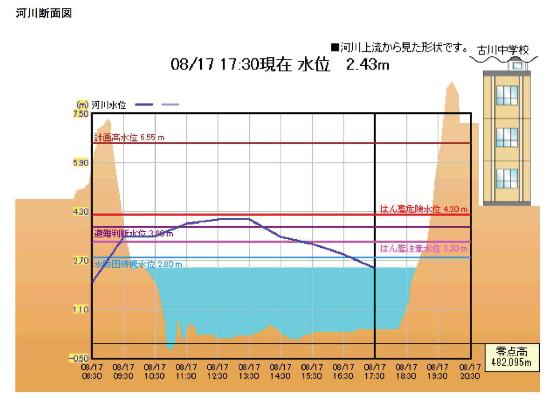

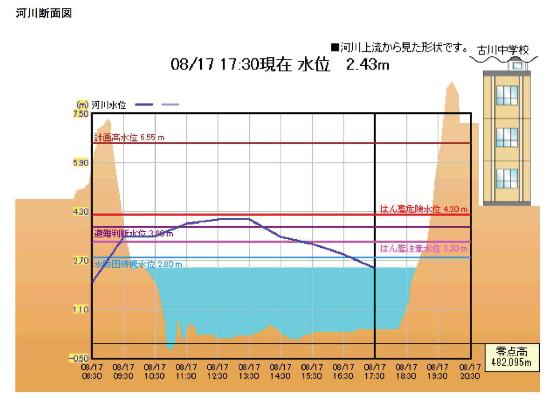

朝から、当地域を流れている宮川の監視カメラ情報をインターネットでウォッチしていました。

午前9時頃には「水防団待機水位2.80m」を超え、午前9時30分頃には、一気に「はん濫注意水位3.30m」を超えました。

その後も水位は上がり続け、午後0時30分には「避難判断水位3.80m」まで、あと3~4cmまでと迫ってきました。

河川上流の高山市は大きな被害が出ているとのことです。とても心配です。

ようやく、午後1時30分頃、水位が下がり始めました。

午後3時頃には、「はん濫注意水位」を下回り、午後5時30分には「2.43m」まで下がりました。

区民の方から、田んぼが冠水していると連絡が入りました。

状況確認をしなければなりませんが、危険なので大きな橋の上から見ました。

濁流は、見る見るうちに田んぼを飲み込んでいきます。

区域内から出る排水も河川へ吐けていかないので、排水路の上流まで冠水状態です。

河川を見ていると、ゴーゴーと流れる濁流に吸い込まれそうです。

河川を横断する橋梁も沈んでいきます。

堤防の水位もどんどん上がってきます。

上から見ると大丈夫そうでも、足下までえぐられているかもしれません。

二次災害になっては大変なので、ほどほどに切り上げました。

翌日は快晴です。

慎重に堤防の法面を見に行きました。

昨日の濁流の凄さを物語るように、濁流の痕がくっきりと残っています。

堤防の構造は、最下部がコンクリートの構造物で、中間部が玉石擁壁です。

濁流は、擁壁構造部まで上昇していました。

最上部は盛り土です。

もう一日雨が降り続いていたら、盛り土の部分まで濁流が来ていたと思われます。

10年前の台風23号では、その盛り土部分が決壊したのです。

10年前、2004年、平成16年10月20日。

台風23号は、飛騨地方を襲いました。

象徴的な災害として、宮川に架かるJR高山本線が流出しました。

鉄橋の橋桁が流失し、線路がぶら下がっています。

鉄橋や線路が各所で流されたため高山-猪谷間が不通となり、同時に国道360号線までが不通となったために被害が大きくなりました。

2007年、JR高山本線は復旧しました。

実際の被害現場を見ると復旧の意欲を失いかけるほどの惨状だったのですが、よく復旧したものだと思います。

JR東海を始め、関係者のご尽力に敬意を表したいと思います。

台風23号による災害は、「100年に一度の大災害」と言われましたが、実は、その5年前も大雨が降り続けました。

今から15年前、1999年、平成11年9月15日。

9.15豪雨災害が発生。

14日から15日にかけて飛騨地方を襲った台風16号と秋雨前線の停滞による大雨は、大きな災害をもたらしました。

普段は美しい山間いの川も、山からの流木により堰き止められ、ダム化し、土石流となって集落を襲いました。

立派な古民家や新築したての家々が、土石流により多数押しつぶされました。

風光明美な田舎の風景が、見るも無残な姿に変わってしまいました。

避難勧告も長期間となり、多くの住民が避難生活を余儀なくされました。

今回の「平成26年8月豪雨」では、午前8時04分、危険地域に最初の避難勧告が出されました。

その後も次々と危険地域に避難勧告が出され、午後0時25分には、宮川流域全体に「避難準備」が発令されました。

監視カメラ情報と照らし合わせると、早め早めに避難情報が発令されています。

住民への伝達手段として、防災行政無線やインターネットが役立ったものと思います。

特に各戸に配置されている防災行政無線の受信機は、大雨の中でも戸別に聞くことができ、過去にシステム構築に携わった一人として良かったなと思います。

これまで、「100年に一度」とか「数十年に一度」の大災害と言われてきましたが、この15年間で3回もの災害が発生しています。

今年は広島、福岡など全国各地で想像以上の大災害が発生しており、「災害は忘れないころに、またやってくる。」と言う感じです。

その上、冬の豪雪はカウントしていない訳ですので、油断大敵です。・・・

【「100年に一度」はウソ。】

平成26年8月17日、飛騨地方は大雨です。

16日から降っていた雨は、17日も降り続け大変な雨量です。

当地域の役員を仰せつかっていますので、大きな被害にならなければ良いがなと気が気でなりません。

朝から、当地域を流れている宮川の監視カメラ情報をインターネットでウォッチしていました。

午前9時頃には「水防団待機水位2.80m」を超え、午前9時30分頃には、一気に「はん濫注意水位3.30m」を超えました。

その後も水位は上がり続け、午後0時30分には「避難判断水位3.80m」まで、あと3~4cmまでと迫ってきました。

河川上流の高山市は大きな被害が出ているとのことです。とても心配です。

ようやく、午後1時30分頃、水位が下がり始めました。

午後3時頃には、「はん濫注意水位」を下回り、午後5時30分には「2.43m」まで下がりました。

区民の方から、田んぼが冠水していると連絡が入りました。

状況確認をしなければなりませんが、危険なので大きな橋の上から見ました。

濁流は、見る見るうちに田んぼを飲み込んでいきます。

区域内から出る排水も河川へ吐けていかないので、排水路の上流まで冠水状態です。

河川を見ていると、ゴーゴーと流れる濁流に吸い込まれそうです。

河川を横断する橋梁も沈んでいきます。

堤防の水位もどんどん上がってきます。

上から見ると大丈夫そうでも、足下までえぐられているかもしれません。

二次災害になっては大変なので、ほどほどに切り上げました。

翌日は快晴です。

慎重に堤防の法面を見に行きました。

昨日の濁流の凄さを物語るように、濁流の痕がくっきりと残っています。

堤防の構造は、最下部がコンクリートの構造物で、中間部が玉石擁壁です。

濁流は、擁壁構造部まで上昇していました。

最上部は盛り土です。

もう一日雨が降り続いていたら、盛り土の部分まで濁流が来ていたと思われます。

10年前の台風23号では、その盛り土部分が決壊したのです。

10年前、2004年、平成16年10月20日。

台風23号は、飛騨地方を襲いました。

象徴的な災害として、宮川に架かるJR高山本線が流出しました。

鉄橋の橋桁が流失し、線路がぶら下がっています。

鉄橋や線路が各所で流されたため高山-猪谷間が不通となり、同時に国道360号線までが不通となったために被害が大きくなりました。

2007年、JR高山本線は復旧しました。

実際の被害現場を見ると復旧の意欲を失いかけるほどの惨状だったのですが、よく復旧したものだと思います。

JR東海を始め、関係者のご尽力に敬意を表したいと思います。

台風23号による災害は、「100年に一度の大災害」と言われましたが、実は、その5年前も大雨が降り続けました。

今から15年前、1999年、平成11年9月15日。

9.15豪雨災害が発生。

14日から15日にかけて飛騨地方を襲った台風16号と秋雨前線の停滞による大雨は、大きな災害をもたらしました。

普段は美しい山間いの川も、山からの流木により堰き止められ、ダム化し、土石流となって集落を襲いました。

立派な古民家や新築したての家々が、土石流により多数押しつぶされました。

風光明美な田舎の風景が、見るも無残な姿に変わってしまいました。

避難勧告も長期間となり、多くの住民が避難生活を余儀なくされました。

今回の「平成26年8月豪雨」では、午前8時04分、危険地域に最初の避難勧告が出されました。

その後も次々と危険地域に避難勧告が出され、午後0時25分には、宮川流域全体に「避難準備」が発令されました。

監視カメラ情報と照らし合わせると、早め早めに避難情報が発令されています。

住民への伝達手段として、防災行政無線やインターネットが役立ったものと思います。

特に各戸に配置されている防災行政無線の受信機は、大雨の中でも戸別に聞くことができ、過去にシステム構築に携わった一人として良かったなと思います。

これまで、「100年に一度」とか「数十年に一度」の大災害と言われてきましたが、この15年間で3回もの災害が発生しています。

今年は広島、福岡など全国各地で想像以上の大災害が発生しており、「災害は忘れないころに、またやってくる。」と言う感じです。

その上、冬の豪雪はカウントしていない訳ですので、油断大敵です。・・・

豪雨から1週間目の日曜日。

濁流で冠水し、漂流物で埋まった被害水田の後片付けを行いました。

所有者・地域役員・近所の方が参加。

河川から流れ込んできた大量の漂流物は、秋の取り入れ間近の水田を豹変させました。

流木や草木などのクズは、容赦なく稲をなぎ倒しています。

光景を見ただけで呑まれてしまいますが、とにかく人海戦術で根気に手を動かすしかありません。

途中、けっこうな雨が降り出し作業を中断しましたが、ぬかるむ足下を踏ん張りながら、根気に運び出しました。

当地区では、人命や住宅に及ぶような被害が発生しなかったのは不幸中の幸いでした。