地下1,000mの地底空間にスーパーカミオカンデはある。

【スーパーカミオカンデの発見は、ニュートリノ振動の発見。】

ニュートリノ振動とは、ニュートリノの種類が飛行している間に別の種類のニュートリノに変化する現象。

ニュートリノが質量を持つときに起こるため、ニュートリノ振動の発見は、ニュートリノに質量があることの発見となる。

スーパーカミオカンデは大気ニュートリノ・太陽ニュートリノの観測から世界で初めてニュートリノ振動を発見した。

これにより、従来の素粒子理論は見直しを迫られ、新たな物理への扉が開かれた。

スーパーカミオカンデは、小柴昌俊東京大学名誉教授のノーベル賞受賞研究の元となったカミオカンデと同じ原理で、大きく高性能化されている。

地下1,000mの実験室では、測定の邪魔になる宇宙線が地表に比べて10万分の1であることや、地面振動が小さいことなどを利用して、素粒子物理、宇宙物理、地球物理などの世界最先端の研究が行われている。

ニュートリノとは、素粒子の一種。電荷を持たないので、他の物質とほとんど相互作用しないため観測が難しく、質量の有無すら分かっていなかった謎の粒子。宇宙の成り立ちの解明に重要な鍵を握ると考えられている。

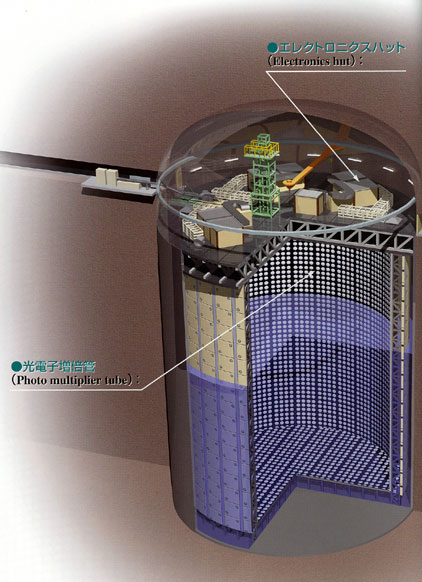

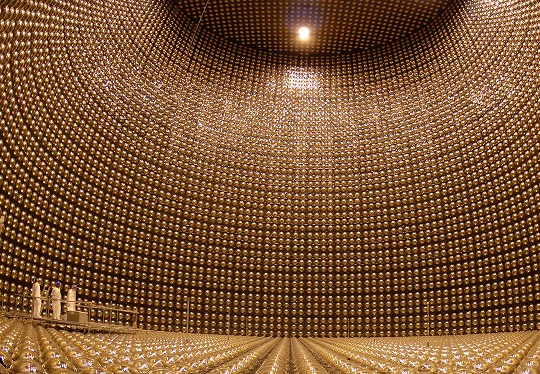

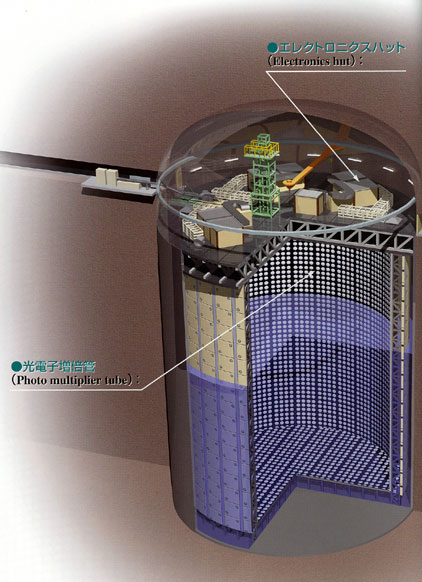

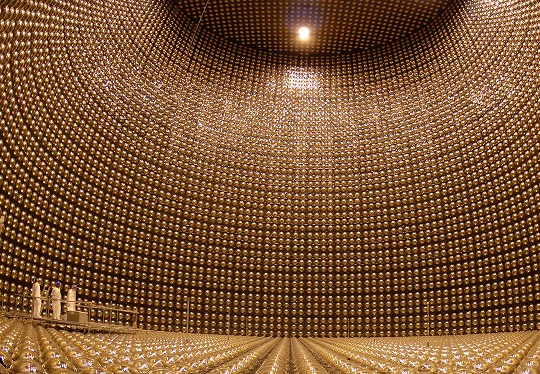

5万トンの超純水を蓄えたタンクと、その内部に設置した11,129本の光電子増倍管からなる、東京大学宇宙線研究所のニュートリノ観測装置である。 タンク内は、直径39.3m、深さ41.4m。

ニュートリノが稀にタンク内の水と衝突したときにリング状に発生するチェレンコフ光を検出する。

この光は非常に弱いために、水がきれいであることが重要であり、超純水は約100mの透過長を保っている。

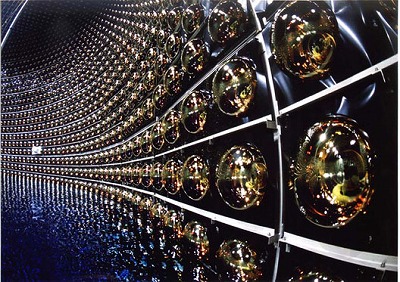

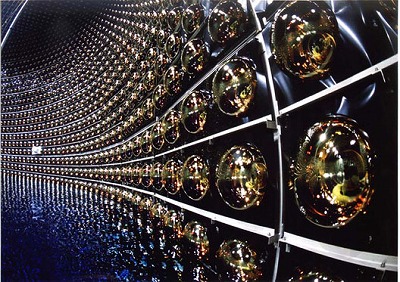

世界最大、直径50cmの光電子増倍管が、タンクの全壁面に11,129本、取り付けられている。

この光電子増倍管を製作したのは、静岡県浜松市の浜松ホトニクス。

浜松の地は、高柳健次郎によって、イの字を表示した世界初のテレビ開発の地として知られる。同社は、高柳健次郎に教えを受けた堀内平八郎によって創業。

テレビ関連の真空管及びCRT製造から始めて、途中、テレビ開発だけではなく、光電子(Photo-Electronics)技術の究極を目指そうということで、浜松ホトニクスと会社名を改名。

そのため高度なガラス加工技術によって、光電子増倍管を始めとした特殊光学機材で高い技術を保持している。

光電子増倍管からの信号を処理する電子回路などが設置されている。

【中堅研究者との出会い】

別の地下空間には、スーパーカミオカンデとは違った検出方法により、より低いエネルギーのニュートリノを検出することができる、東北大学大学院理学研究科付属ニュートリノ科学研究センターによる反ニュートリノ検出器、「カムランド」がある。

カムランドの中堅研究者と話すことができた。

光電子増倍管では、4mV位までに増倍しているが、受信部までの同軸ケーブル延長で減衰している。

入力回路のノイズフロアをいかに低くできるかが大きな課題となっており、現状の2分の1に下げるべく、8層基盤による手作り回路に挑戦しているとのことだった。

アナログ的な電子回路ノイズの話であった。

【まだまだある宇宙地下実験施設】

この他、茨城県つくば市で生成されたニュートリノを250km離れたスーパーカミオカンデで捕らえるという、世界で初めての長基線ニュートリノ振動実験「T2K実験」。

宇宙からのダークマターの直接観測を目的とする「XMASS実験」。

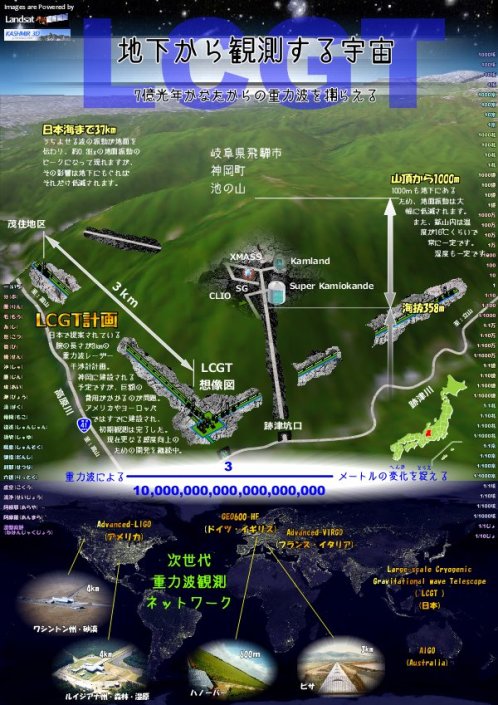

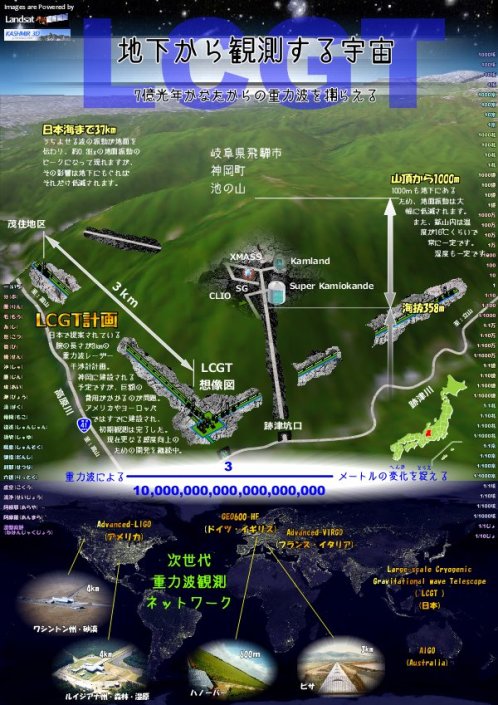

そして、左のポスター。

重力波を直接捕らえようとする「大型低温重力波望遠鏡(LCGT)プロジェクト」。

これから始まろうとしている。

などなど、地底空間を活用した地下実験施設がある。

宇宙誕生の謎に挑戦する研究者の夢は果てない。

今日は、日本では46年ぶりの皆既日食。(写真はネットの借り物)

人の生き方と宇宙の神秘を重ねて、いろいろな思いをはせた方も多かったようだ。

年老いた田舎のラジオ少年も、部分日食ではあったが見ることができた。

次回は26年後とのこと。

その時は、天空の彼方から見ることに・・・?

【スーパーカミオカンデの発見は、ニュートリノ振動の発見。】

ニュートリノ振動とは、ニュートリノの種類が飛行している間に別の種類のニュートリノに変化する現象。

ニュートリノが質量を持つときに起こるため、ニュートリノ振動の発見は、ニュートリノに質量があることの発見となる。

スーパーカミオカンデは大気ニュートリノ・太陽ニュートリノの観測から世界で初めてニュートリノ振動を発見した。

これにより、従来の素粒子理論は見直しを迫られ、新たな物理への扉が開かれた。

スーパーカミオカンデは、小柴昌俊東京大学名誉教授のノーベル賞受賞研究の元となったカミオカンデと同じ原理で、大きく高性能化されている。

地下1,000mの実験室では、測定の邪魔になる宇宙線が地表に比べて10万分の1であることや、地面振動が小さいことなどを利用して、素粒子物理、宇宙物理、地球物理などの世界最先端の研究が行われている。

ニュートリノとは、素粒子の一種。電荷を持たないので、他の物質とほとんど相互作用しないため観測が難しく、質量の有無すら分かっていなかった謎の粒子。宇宙の成り立ちの解明に重要な鍵を握ると考えられている。

5万トンの超純水を蓄えたタンクと、その内部に設置した11,129本の光電子増倍管からなる、東京大学宇宙線研究所のニュートリノ観測装置である。 タンク内は、直径39.3m、深さ41.4m。

ニュートリノが稀にタンク内の水と衝突したときにリング状に発生するチェレンコフ光を検出する。

この光は非常に弱いために、水がきれいであることが重要であり、超純水は約100mの透過長を保っている。

世界最大、直径50cmの光電子増倍管が、タンクの全壁面に11,129本、取り付けられている。

この光電子増倍管を製作したのは、静岡県浜松市の浜松ホトニクス。

浜松の地は、高柳健次郎によって、イの字を表示した世界初のテレビ開発の地として知られる。同社は、高柳健次郎に教えを受けた堀内平八郎によって創業。

テレビ関連の真空管及びCRT製造から始めて、途中、テレビ開発だけではなく、光電子(Photo-Electronics)技術の究極を目指そうということで、浜松ホトニクスと会社名を改名。

そのため高度なガラス加工技術によって、光電子増倍管を始めとした特殊光学機材で高い技術を保持している。

光電子増倍管からの信号を処理する電子回路などが設置されている。

【中堅研究者との出会い】

別の地下空間には、スーパーカミオカンデとは違った検出方法により、より低いエネルギーのニュートリノを検出することができる、東北大学大学院理学研究科付属ニュートリノ科学研究センターによる反ニュートリノ検出器、「カムランド」がある。

カムランドの中堅研究者と話すことができた。

光電子増倍管では、4mV位までに増倍しているが、受信部までの同軸ケーブル延長で減衰している。

入力回路のノイズフロアをいかに低くできるかが大きな課題となっており、現状の2分の1に下げるべく、8層基盤による手作り回路に挑戦しているとのことだった。

アナログ的な電子回路ノイズの話であった。

【まだまだある宇宙地下実験施設】

この他、茨城県つくば市で生成されたニュートリノを250km離れたスーパーカミオカンデで捕らえるという、世界で初めての長基線ニュートリノ振動実験「T2K実験」。

宇宙からのダークマターの直接観測を目的とする「XMASS実験」。

そして、左のポスター。

重力波を直接捕らえようとする「大型低温重力波望遠鏡(LCGT)プロジェクト」。

これから始まろうとしている。

などなど、地底空間を活用した地下実験施設がある。

宇宙誕生の謎に挑戦する研究者の夢は果てない。

今日は、日本では46年ぶりの皆既日食。(写真はネットの借り物)

人の生き方と宇宙の神秘を重ねて、いろいろな思いをはせた方も多かったようだ。

年老いた田舎のラジオ少年も、部分日食ではあったが見ることができた。

次回は26年後とのこと。

その時は、天空の彼方から見ることに・・・?

かなり古い記事(当時のパンフレット等からの引用)へのコメントで恐縮です。

2002年 ノーベル物理学賞 小柴昌俊先生

2015年 ノーベル物理学賞 梶田隆章先生

スーパーカミオカンデの地からのノーベル物理学賞受賞。

本当におめでとうございます。

市民として誇りに思います。