CQ誌の記事

【信号源にノイズを使用】

開局時のアンテナはACコード利用で調整も何もない無手勝流。

その後、同軸ケーブルが買えるようになったので、ダイポールアンテナを上げた。

調整は、普及したSWRメーターにより、何でもかんでもSWR1.0を目指してのカットアンドトライ。

SWRメーターだけでアンテナを調整しようとするとき、

「アンテナ・インピーダンスが高いのか低いのか判断できない。」

「パワーを出したまま調整せざるを得ない。また、バンド外の状況がわからない。」などの欠点がある。

本当はインピーダンス・ブリッジがあるといいのだが、構造が複雑で自作できそうにない。また、市販品もあったがとても高価で全く手が出ない。

そんな中、1976年のCQ誌にJA6HW角居OMが「アンテナ・インピーダンス・メーター」を発表された。

インピーダンスの概念は理解できなかったが(今も同じHi)、たまたま測定器製作集だったので、ファイリングしていた。

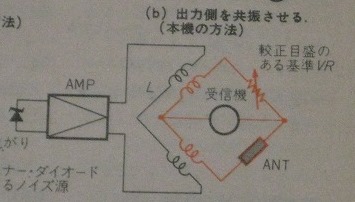

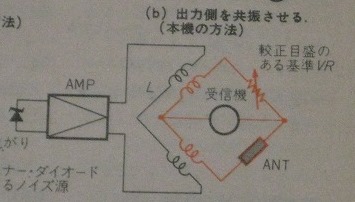

本器には三つの特長がある。

1.広帯域な周波数スペクトラムを持ったノイズ源として、ツエナー・ダイオードの鋭い立ち上がり部分を利用している。

2.これをトランジスタの広帯域アンプで増幅し、クオドリファイラーに巻かれたブリッジに供給する。

3.ブリッジのバランス検出に受信機を使う。

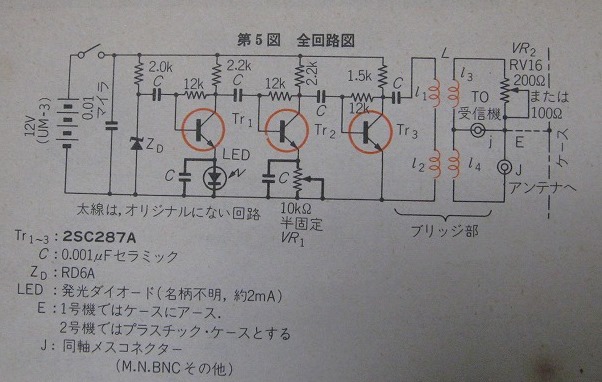

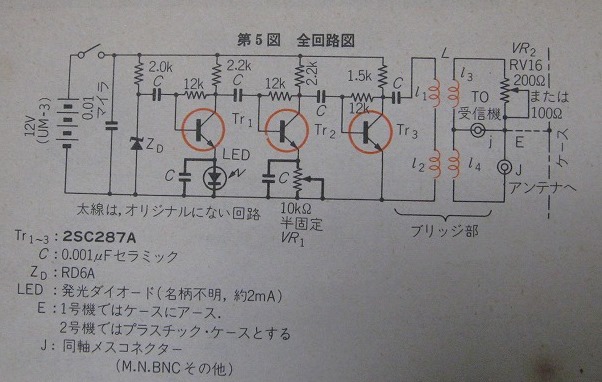

全回路は上図のとおりであるが、要点としては、

「ツエナーダイオードによっては、ノイズの出方に差がある。」

「トランジスタのftは500MHz以上のものが必要。」

「LEDはバッテリー電圧のインジケーター。」

「VRはノイズ・レベルのアッテネーター。」などである。

数年後、書棚にあったファイリング記事を読み返した田舎のラジオ少年は、ようやく部品調達に向かった・・・。

【信号源にノイズを使用】

開局時のアンテナはACコード利用で調整も何もない無手勝流。

その後、同軸ケーブルが買えるようになったので、ダイポールアンテナを上げた。

調整は、普及したSWRメーターにより、何でもかんでもSWR1.0を目指してのカットアンドトライ。

SWRメーターだけでアンテナを調整しようとするとき、

「アンテナ・インピーダンスが高いのか低いのか判断できない。」

「パワーを出したまま調整せざるを得ない。また、バンド外の状況がわからない。」などの欠点がある。

本当はインピーダンス・ブリッジがあるといいのだが、構造が複雑で自作できそうにない。また、市販品もあったがとても高価で全く手が出ない。

そんな中、1976年のCQ誌にJA6HW角居OMが「アンテナ・インピーダンス・メーター」を発表された。

インピーダンスの概念は理解できなかったが(今も同じHi)、たまたま測定器製作集だったので、ファイリングしていた。

本器には三つの特長がある。

1.広帯域な周波数スペクトラムを持ったノイズ源として、ツエナー・ダイオードの鋭い立ち上がり部分を利用している。

2.これをトランジスタの広帯域アンプで増幅し、クオドリファイラーに巻かれたブリッジに供給する。

3.ブリッジのバランス検出に受信機を使う。

全回路は上図のとおりであるが、要点としては、

「ツエナーダイオードによっては、ノイズの出方に差がある。」

「トランジスタのftは500MHz以上のものが必要。」

「LEDはバッテリー電圧のインジケーター。」

「VRはノイズ・レベルのアッテネーター。」などである。

数年後、書棚にあったファイリング記事を読み返した田舎のラジオ少年は、ようやく部品調達に向かった・・・。

コメントする