BBD測定まとめ

【ノイズのいろいろ】

遡っての書き込み。(スミマセン)

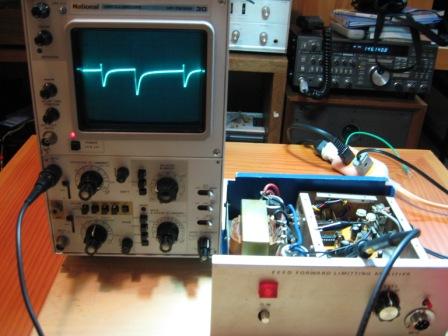

クロック、LPF、電源ライン、BBD以外の素子、BBDの有無で測定したものをUP。

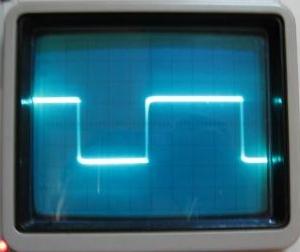

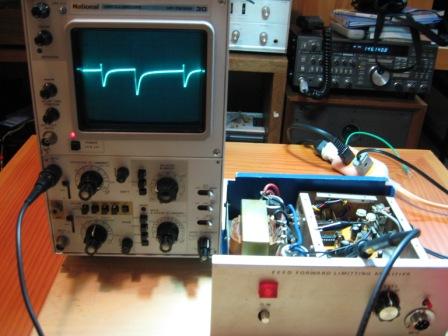

BBD MN3004のクロック。

MC14011 NANDゲートにより発生。

5V/DIV 2μS

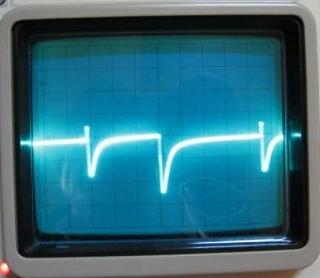

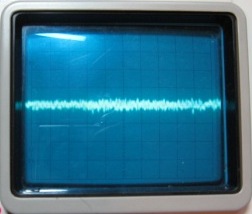

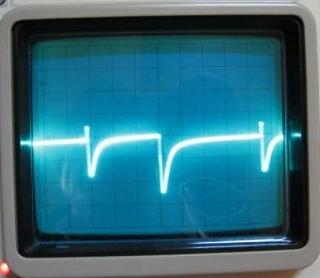

BBD出力でクロック成分をキャンセル。

0.5V/DIV 2μS

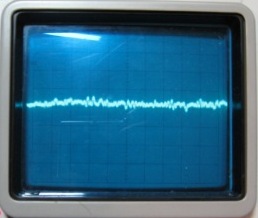

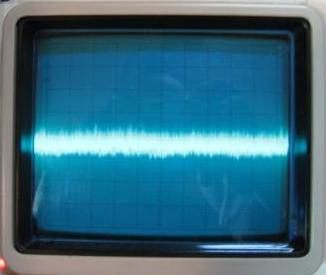

741 ザレンキー形アクティブLPF 約5KHz。

2mV/DIV

+15V電源ラインのノイズ。

2mV/DIV

−15V電源ラインのノイズ。

2mV/DIV

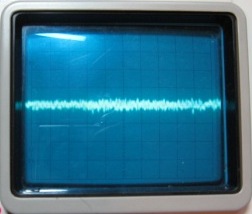

AN829S 電圧制御型ATTのノイズ。

2mV/DIV

実は、コントロール電圧を設定する半固定VRが、長い年月の間にガリオームとなっていたため、AN829Sを含むコントロール回路にノイズが乗り、結果としてセットノイズに現れていた。

これは、補修後のコントロール系のAN829Sのノイズ。

この他にも、素子単体の出力をあたってみると、それなりに残留雑音が出ている。

データシートでは、MN3004で雑音電圧0.21mVrms(0.59mVP-P)、AN829Sで0.15mVrms(0.42mVP-P)となっている。

ちなみに2号機で使われているNJM2114Dは、入力換算雑音電圧0.9μVrms(2.54μVP-P)である。

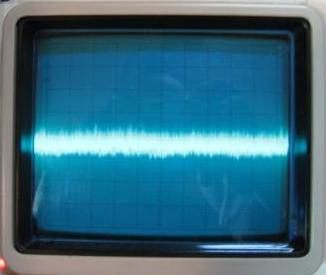

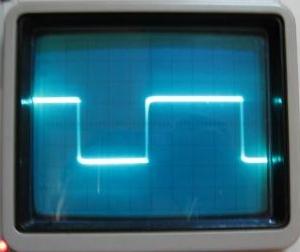

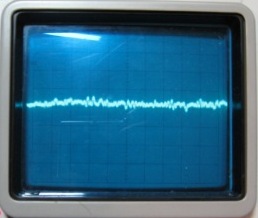

トータルでのセットノイズ。

2mV/DIV

試しにBBDを取り外し、in-outをスルーしたときのセットノイズ。

2mV/DIV

オーディオ機器に接続してのモニターでは、トータルで「ザー」という感じだが、BBDを取り外すと「サー」という感じになる。

シンクロ測定の、ブロープ1:1&10倍レンジの高感度測定では、ブロープのアースポイントによりインバータ蛍光灯ノイズなどの外部誘導を受けた。

なお、本セットのアナログ部とデジタル部のアースは混在している。

BBDのことばかり気にしていたが、素子の選別、アースパターン、部品の質、配線なども十分考慮しないとトータルノイズを減らすのは至難の技らしい。

年老いた田舎のラジオ少年には、難しい課題だ。

OMさんが発表してくれる作品を、何とか組み上げることができれば上等上等。(自分でなぐさめ?)・・・

【ノイズのいろいろ】

遡っての書き込み。(スミマセン)

クロック、LPF、電源ライン、BBD以外の素子、BBDの有無で測定したものをUP。

BBD MN3004のクロック。

MC14011 NANDゲートにより発生。

5V/DIV 2μS

BBD出力でクロック成分をキャンセル。

0.5V/DIV 2μS

741 ザレンキー形アクティブLPF 約5KHz。

2mV/DIV

+15V電源ラインのノイズ。

2mV/DIV

−15V電源ラインのノイズ。

2mV/DIV

AN829S 電圧制御型ATTのノイズ。

2mV/DIV

実は、コントロール電圧を設定する半固定VRが、長い年月の間にガリオームとなっていたため、AN829Sを含むコントロール回路にノイズが乗り、結果としてセットノイズに現れていた。

これは、補修後のコントロール系のAN829Sのノイズ。

この他にも、素子単体の出力をあたってみると、それなりに残留雑音が出ている。

データシートでは、MN3004で雑音電圧0.21mVrms(0.59mVP-P)、AN829Sで0.15mVrms(0.42mVP-P)となっている。

ちなみに2号機で使われているNJM2114Dは、入力換算雑音電圧0.9μVrms(2.54μVP-P)である。

トータルでのセットノイズ。

2mV/DIV

試しにBBDを取り外し、in-outをスルーしたときのセットノイズ。

2mV/DIV

オーディオ機器に接続してのモニターでは、トータルで「ザー」という感じだが、BBDを取り外すと「サー」という感じになる。

シンクロ測定の、ブロープ1:1&10倍レンジの高感度測定では、ブロープのアースポイントによりインバータ蛍光灯ノイズなどの外部誘導を受けた。

なお、本セットのアナログ部とデジタル部のアースは混在している。

BBDのことばかり気にしていたが、素子の選別、アースパターン、部品の質、配線なども十分考慮しないとトータルノイズを減らすのは至難の技らしい。

年老いた田舎のラジオ少年には、難しい課題だ。

OMさんが発表してくれる作品を、何とか組み上げることができれば上等上等。(自分でなぐさめ?)・・・

コメントする